「DXの定義を教えて欲しい。」

DXについての講義や講演を前に、何を知りたいかを聞くと、このようなコメントをいただくことがある。ただ、言葉の定義を知ったところで、その言葉が登場した背景にある歴史的あるいは社会的必然や、当初の定義から、その解釈が変遷している事実なども知らなければ、何をすべきかを考えることは難しい。

DXに限ったことではないが、言葉の定義を知れば、モヤモヤとした心の穴を埋めてホッとすることはできる。しかし、それだけでは、実践で活かすことは難しいだろう。

例えば、IoT (Internet of Things)という言葉がある。この言葉は、1999年にケビン・アシュトンが初めて使ったとされ、当初はRFID(ICタグのこと)による商品管理システムから発想を得て、これをインターネットに拡張し、「すべてのモノにユニークIDが付いて個体識別が可能なモノがインターネットにつながること」といった意味で使われた。

その後、スマートフォンやクラウドの普及とともに、その解釈は大きく変わってしまった。いま、IoTとは、狭義には、次のような解釈が一般的だろう。

「様々なモノをインターネットにつなぎ、現実世界のものごとやできごとをデジタルデータとして収集し、現実世界のデジタル・コピーすなわちデジタル・ツイン(デジタル・データで表現された現実世界の双子の兄弟)を生みだす技術や仕組みのこと。」

さらにこれを広義に解釈する場合もある。

「センサー技術とそれらをつなぐネットワークによって作られたデジタル・ツインを使い、シミュレーションや分析を行い、最適解を導き、社会やビジネスを効率的に機能させるための技術や仕組みのこと」

テクノロジーの発展に伴い社会のニーズや課題、その解決策は変わり続ける。また、どの視点から捉えるかによっても解釈の仕方は変わる。だからこそ、歴史的経緯や社会環境の変化なども加味して、ものごとを様々な視点から立体的に捉える努力をしなくては、現実に結びつけて考えることは難しく、実践につながることはない。

DXもまた、初期の定義や解釈に囚われすぎることなく、考えることが大切だ。そうすれば、自ずと自分たちのおかれている現実や課題、何をしなければならないかに気付くことができるだろう。

もうひとつのDX:デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション

DX/デジタル・トランスフォーメーションには、2つの大きな系譜がある。ひとつは、「社会現象としてのDX」であり、もうひとつは、「ビジネス変革としてのDX」だ。

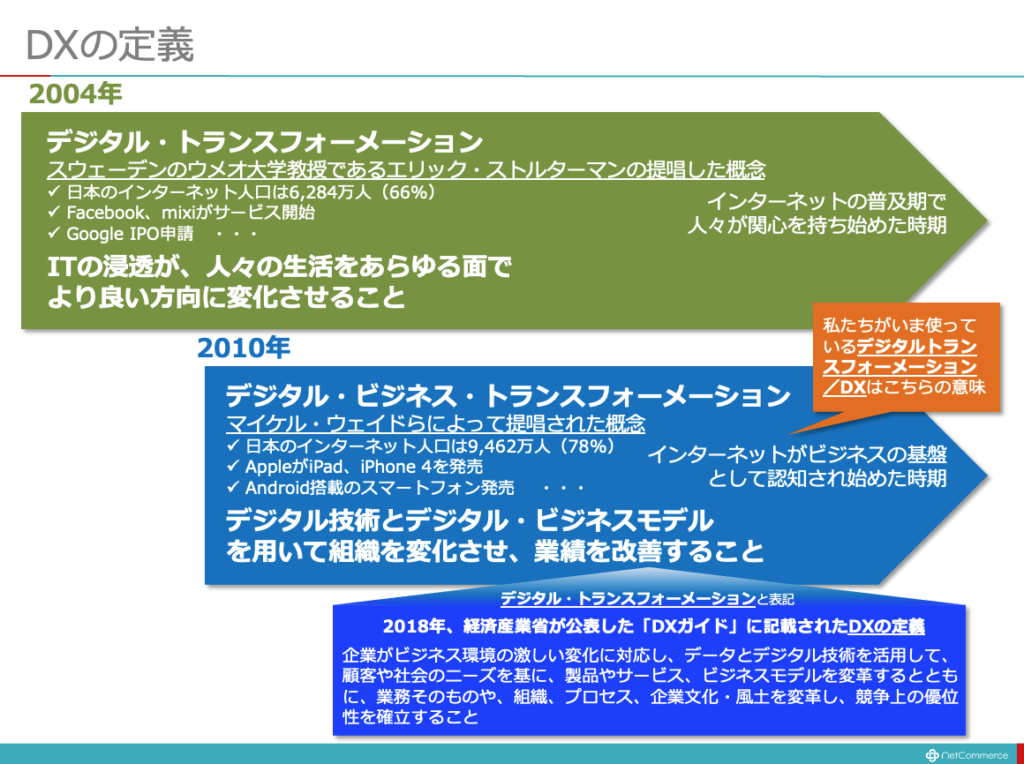

まずは、「社会現象としてのDX」について説明しておこう。DXという言葉は、もともとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授らが提唱した以下の定義に端を発する。

「デジタル技術(IT)の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」

この定義が書かれた論文では、「デジタル技術の発達は、大衆の生活を改善する」とし、研究者は、その変化を正しく分析・議論できるようアプローチの方法を編み出す必要があると述べている。

また、ビジネスとITについても言及し、企業がITを使って、「事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」、次に「技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」、そして「人々の生活をよりよい方向に変化させる」という段階があるとも述べている。

このことからも明らかな通り、ストルターマンのDXは、デジタルがもたらす「社会的な変化のトレンド」を示すもので、学問的な用語として提唱された。

もうひとつは、「ビジネス変革としてのDX」だ。2010年代にもなると、ビジネスに、さまざまなデジタル機器やソーシャルメディアなどが入り込むようになった。この頃、ガートナーやIDC、IMD教授であるマイケル・ウエィドらは、このような変化を次のように説明している。

「デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化している。これに適応できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる。このような状況に対処するために、ビジネス・モデルや業務の手順、顧客との関係や働き方、企業の文化や風土を変革する必要がある。」

ガートナーは、これを「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」と呼ぶことを提唱した。これは、ストルターマンらの解釈とは違い、経営や事業の視点でデジタルを捉えたものだ。

これは、デジタル・テクノロジーに主体的かつ積極的に取り組むことの必要性を訴えるもので、これに対処できない事業の継続は難しいとの警鈴を含んでいる。つまり、デジタル技術の進展を前提に、競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制を再定義し、企業の文化や体質をも変革する必要があると促しているわけだ。

この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」については、マイケル・ウェイドらが、その著書『DX実行戦略/デジタルで稼ぐ組織を作る(日経新聞出版社)/2019年8月』で、次のような解釈を述べている。

「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」

この著書の中で、彼らはさらに次のようにも述べている。

「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションにはテクノロジーよりもはるかに多くのものが関与している。」

どんなに優れた、あるいは、最先端のテクノロジーを駆使したとしても、人間の思考プロセスやリテラシー、組織の振る舞いを、デジタル技術を使いこなすにふさわしいカタチに変革しなければ、「業績を改善すること」はできないということだ。

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」には、「DX/デジタル・トランスフォーメーション」について、次の定義を掲載している。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

この定義は、IDCの定義であり、ガートナーやマイケル・ウエイドらの提唱する「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」の解釈に沿うものだ。これを「DX/デジタル・トランスフォーメーション」と呼んでいる。言葉としては、ストルターマンらと同じではあるが、その解釈は同じではない。

私たちが、普段ビジネスの現場で使っている「DX/デジタル・トランスフォーメーション」とは、この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」を短縮した表現である。

いま私たちが使っているDXの解釈:その本質は「戦略の変革」

改めていま私たちが使っているDXを解釈すれば、次のようになるだろう。

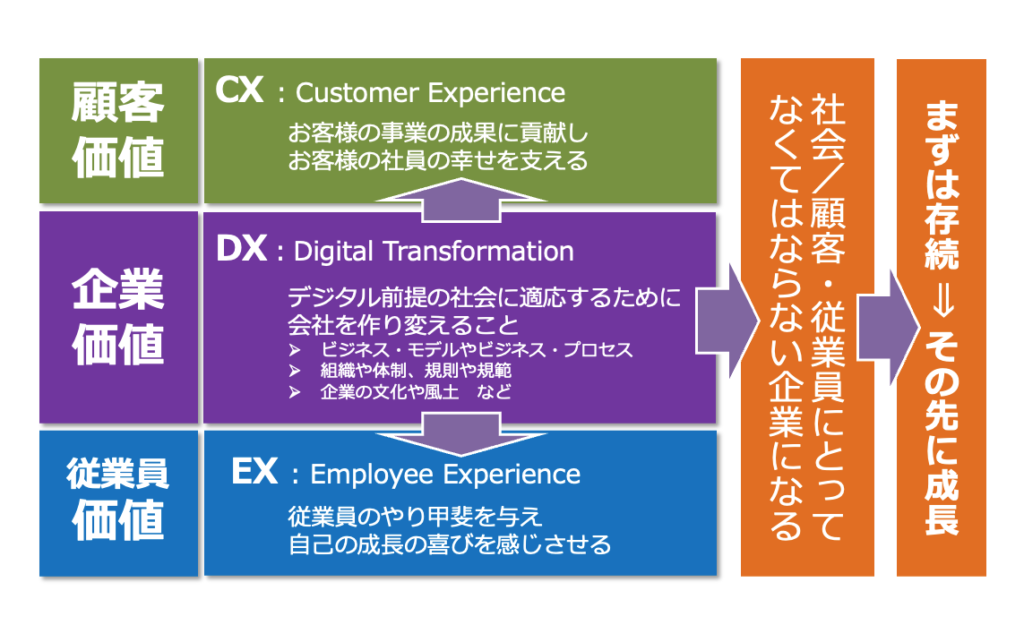

「デジタルが前提の社会に適応するためにビジネスを変革すること」

決して、デジタルを使うことが目的ではない。ところで「デジタル前提」とは、何かだが、これには、「社会」と「事業」という、2つの視点がある。

社会の視点

誰もが、当たり前にスマートフォンを使いこなす。買い物、ホテルや交通機関の予約は、ネットを使う。駅を降りれば地図サービスで自分の居場所と行き先を確認し、到着時刻をLINEで相手に知らせる。まさに社会は、”デジタル前提”に動いている。そんな社会の常識に対応できなくては、事業の存続も成長も難しい。

事業の視点

上記の”デジタル前提”の社会に対処するには、自らの事業もデジタルを駆使し、社会の常識に対応できなくてはならない。そうしなければ、顧客は離れ、収益の機会を狭めてしまう。積極的に、デジタルを前提に新しいビジネス・モデルを作り出さなければ、事業の存続も成長も難しい。

「デジタルが前提の社会に適応するために、手段としてのデジタルを駆使しつつ会社を作り変えること」

こんな表現をすることもできるだろう。「会社を作り変える」とは、ビジネス・モデルや業務プロセス、そこで働く人たちの思考や行動様式、つまり企業の文化や風土まで含めて再定義することを意味している。

広く世の中を見渡せば、次のような解釈もある。

「デジタル技術を駆使して、ビジネス・モデルや業務プロセスを変革し、業績を改善すること」

ただ、ビジネス・モデルや業務プロセスの変革は、その前提として、企業の文化や風土の変革が伴わなければ、成果をあげることは難しい。この点を置き去りにして、カタチだけの「デジタルを使うこと」にならないように注意する必要がある。

このようなことからも分かるように、DXは「デジタルを使うこと」、言い換えれば、事業を行うための手段やその使い方、すなわち「戦術」をデジタル技術で変革することではない。デジタル技術の進化や社会への普及に適応して、事業や経営のあり方を再定義すること、すなわち「戦略」を変革することである。この「戦略の変革」こそが、DXの本質と言える。

なぜDXに取り組まなくてはならないのか

では、なぜ、このような大変革が必要とされているのだろう。それは、事業の存続を目的に「圧倒的なスピード」を獲得するためだ。ここでいう「圧倒的なスピード」とは、次のような特徴を持っている。

- いまの何パーセント、何割ではなく、何倍、何十倍のスピードであること

- 変化を直ちに捉え、俊敏に対応できること

- 仮説検証を繰り返して改善し、新サービスを矢継ぎ早に繰り出せること

GoogleやAmazon、AppleやMicrosoftなどのビッグテックやデジタル・ネイティブのベンチャーが圧倒的な競争力を発揮できるのは、まさにこの「圧倒的なスピード」を競争力の源泉としているからだ。

かれらは、圧倒的な資金力と圧倒的なスピードを武器に、ゲームチェンジを仕掛けている。そんな彼らと互角に競える能力を持たなければ、自分たちのビジネスが、彼らに置き換えられてしまう。そんな彼らと対等に競争できる能力がなければ、成長以前の問題として、生き残ることはできない。

DXとは、そんな「圧倒的なスピード」を事業基盤に据える取り組みだ。つまり、彼らに対抗し、デジタル前提の社会に生き延びることができる事業基盤を固めることが、DXの狙いであろう。それができれば、結果として、「成長」の機会はもたらされる。

この観点からDXを定義すれば、次のようになるだろう。

「DXとは、デジタルが前提の社会に適応するために、変化に俊敏に対応できる会社に作り変え、企業の存続を図ること」

ビックテックやデジタル・ネイティブにDXは不要だ。なぜなら、彼らは、既にデジタル前提の業務プロセスやビジネス・モデルを当たり前に実現している。また、社会や顧客のニーズの変化に対応して、「圧倒的なスピード」で、それらをダイナミックに変化させている。

昨今、米国の大手IT企業が、大規模な従業員解雇と事業分野の再編を行っている。米国の雇用制度や慣行が、これを可能としているわけだが、このようなダイナミックな変革を躊躇無く、直ちに実行できるからこそ、生き残り成長できるのだろう。このような「圧倒的なスピード」を発揮できる企業文化を持つ彼らと対等に競争できる能力をもつための変革が、DXであろう。

DXとは人間との共生を推し進める変革

もうひとつ、忘れてはいけないことがある。それは、DXが、デジタルと人間の共生関係をさらに推し進めようということだ。

様々な業務がデジタル化されれば、仕事が奪われるのではないかとの懸念が叫ばれている。しかし、DXが目指しているのは、このような考えとは違う方向に向かっている。

「デジタルにできることは徹底してデジタルに任せ、人間にしかできないことは徹底して人間に任せる」

言い換えれば、デジタル技術を駆使して、人間力を活性化しようということだ。

圧倒的なスピードは、企業の脚力である。この脚力があるからこそ、変化に対して俊敏に方向を変え、全速力で対応することができる。これは、デジタルの得意とするところだ。しかし、いくら足が速くても、それを適切な方向に向かわせるには、知力が必要だ。知力とは、問いを生みだし、価値を見出す人間にしか備わっていない能力だ。DXとは、デジタルによる脚力と人間による知力を最大化して、両者のかけ算で、会社やビジネスの価値を高めることでもある。

このようなデジタルと人間の共生を目指す考え方は、いまに始まったことではない。1960年、アメリカの音響心理学者であるリックライダーは、「人とコンピューターの共生(Man-Computer Symbiosis)」という論文を発表している。1960年と言う時代は、第1次AIブームの最中にあり、多くの研究者が、人間の知的能力を凌駕するコンピューターの開発に躍起になっていた。世間の論調は、人間の役割を置き換えるコンピューターへの警戒感が高まっていた。

リックライダーは、このような人間に対立する存在として、コンピューターを捉えるのではなく、人間との共生という観点で、コンピューターを捉えるべきとの立場に立って、次のような考えを述べている。

「人は目標を定め、仮説をまとめ、尺度を決め、評価を実行する。計算機械は、ルーチン化された仕事はするが、それは科学的かつ科学的思考の洞察や決定の材料に過ぎない」

リックライダーは、その後、アメリカ国防総省高等研究計画局(ARPA)の研究部門長に採用され「地球規模のコンピューター・ネットワーク」を実現するARPA Netの実現を牽引することになる。これが、インターネットの原型となり、いまのデジタル社会の基盤となっている。

また、彼が自分の後任として指名したアイバン・サザーランドは、Sketchpadの開発者であり、これが、いまのGUIの原型となった。アイバン・サザーランドの弟子であるアラン・ケイは、子どもでも使えるdynabookの発案者であり、その試作品を見たスティーブ・ジョブスは、Macintoshを開発し、いまのAppleの礎を築いた。いずれも、コンピューターと人間の共生を実現しようという取り組みの系譜を踏むものだ。

結局のところ、人間を幸せにしなければ、ビジネスとしての価値は無いに等しい。そのためにも、人間にしかできないことに、人間が最大限の能力を発揮できるようにして、働きがいがある会社にする必要がある。働きがいのある企業からは、魅力的な商品やサービスが、次々に生まれ、顧客からも支持される。つまり、社員にとっても、顧客にとっても、無くてはならない存在になれる。

デジタルは人間と共生し、人間にしかできないことに人間の役割をシフトして、人間力を活性化する。DXとは、そんな企業や社会の仕組みを作る取り組みでもある。

この「デジタルと人間との共生」については、「デジタル×生命知がもたらす未来経営・心豊かな価値創造を実現するDX原論・松田雄馬、浅岡伴夫 (著)・日本能率協会マネジメントセンター (2022/1/29)」に詳しく述べられている。

言葉の定義というのは、このような背景や経緯を背負っている。また、どのような視点あるいは立場から捉えるかによっても解釈は変わる。だから、立体的に、あるいは、多角的に、DXという言葉を捉えることで、自分たちの現状を正しく評価できるし、課題も見えてくる。そうすれば、自分たちにとっての適切な実践シナリオが描けるはずだ。

「DXの定義を教えて欲しい。」

背景や経緯の結果として生みだされた「定義」だけを知っても、自分たちの現実に結びつけて考えることは難しい。

「DXの定義とその定義が生まれた背景や経緯を教えて欲しい。」

そんな問いこそが、実践に結びつく問いかけであろう。

【参考】Beyond DX:本質的な問いに立ち返り課題に向きあう

【募集】ITソリューション塾・第42期/2023年2月16日〜

AIで何ができるのかを知ることは、大切なことだと思います。しかし、それらを「知る」目的は「使うこと」ではありません。事業課題の解決や戦略の実践のための「手段の選択肢を増やす」や「現時点で最も有効な手段を見つける」、「判断や選択の視点を多様化する」ためです。

ITソリューション塾は、ITの最新動向をわかりやすく解説するだけではなく、ビジネスとの関係を解きほぐし、事業課題の解決に活かすための実践の勘所も合わせてお伝えします。

- 期間:2023年2月16日(木)〜最終回4月26日(水) 全10回+特別補講

- 時間:毎週(原則水曜日) 18:30-20:30 の2時間

- 方法:オンライン(Zoom)

- 費用:90,000円(税込み 99,000円)

- 内容:

- デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

- ソフトウェア化するインフラとクラウド・コンピューティング

- DXの基盤となるIoT(モノのインターネット)と5G

- データを価値に変えるAI(人工知能)とデータサイエンス

- おさえておきたい注目のテクノロジー

- 加速するビジネス・スピードに対処する開発と運用

- デジタル・サービス提供の実践

- クラウド/DevOps戦略の実践

- 経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 特別補講 *選任中*

詳しくは、こちらをご覧下さい。

書籍案内 【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

ITのいまの常識がこの1冊で手に入る,ロングセラーの最新版

「クラウドとかAIとかだって説明できないのに,メタバースだとかWeb3.0だとか,もう意味がわからない」

「ITの常識力が必要だ! と言われても,どうやって身につければいいの?」

「DXに取り組めと言われても,これまでだってデジタル化やIT化に取り組んできたのに,何が違うのかわからない」

こんな自分を憂い,何とかしなければと,焦っている方も多いはず。

そんなあなたの不安を解消するために,ITの「時流」と「本質」を1冊にまとめました! 「そもそもデジタル化,DXってどういう意味?」といった基礎の基礎からはじめ,「クラウド」「5G」などもはや知らないでは済まされないトピック,さらには「NFT」「Web3.0」といった最先端の話題までをしっかり解説。また改訂4版では,サイバー攻撃の猛威やリモートワークの拡大に伴い関心が高まる「セキュリティ」について,新たな章を設けわかりやすく解説しています。技術の背景や価値,そのつながりまで,コレ1冊で総づかみ!

【特典2】本書で扱うには少々専門的な,ITインフラやシステム開発に関わるキーワードについての解説も,PDFでダウンロードできます!

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。