SI事業者の21年度決算(22年3月期)の数字を拾ってみました。新型コロナの渦中にあって、総じて業績好調のようです。

このチャートを使って、各社の業績を解説するつもりはありません。あくまで業界の動向を把握するために、自分の整理のつもりで、まとめたものです。

ただ、大手で突出して営業利益を落としている富士通については、コメントしておきます。私見ではありますが、積極的、集中的な事業構造改革のための負担が大きかったことが背景にあると考えています。見方を変えれば、これからの時代に即したビジネス展開の体制を整えようとの傷みを伴う改革の結果であり、これは産みの苦しみではないかと思っています。その意味で、今後の事業展開に大いに期待しています。

さて、各社の決算発表を見ると、業績を伸ばしている企業は、どこも「デジタルトランスフォーメーション(DX)関連案件が業績をけん引した」というようなことが書かれているのですが、本当にそうなのだろうかと、かなり疑問に思っています。

DXとはデジタル化した社会に適応するためのビジネス変革

DXの本質は、デジタル化した社会に適応するためにビジネスを変革することです。具体的には、次のようなことだと、私は考えています。

業務改善の用語として、ECRSという言葉があります。ECRSとは、業務改善を行う上での、順番と視点を示したものです。Eliminate(排除)、Combine(結合と分離)、Rearrange(入替えと代替)、Simplify(簡素化)の英語の頭文字を並べたもので、ECRSを適用すると、改善の効果が大きく、過剰や過小な改善も避けられ、さらに不要なトラブルも最小になることが知られています。

ただ、これもアナログな時代の常識を前提にする場合と、最新のデジタル・テクノロジーを前提にする場合では、結果は大きく変わります。DXとは、そんないまの時代のデジタル・テクノロジーを前提に、根本的にビジネスを作り変える取り組みであると言えるでしょう。

当然、これは「改善」のためばかりではなく、新たな事業を始める場合にも、アナログな時代の常識を前提にするのか、最新のデジタル・テクノロジーを前提とするのかでは、まるで違ったビジネス・モデル/ビジネス・プロセスになるのは、当然のことです。

なぜこういう解釈になるのかについて、DXの歴史から説明します。

DXの定義についての歴史的経緯

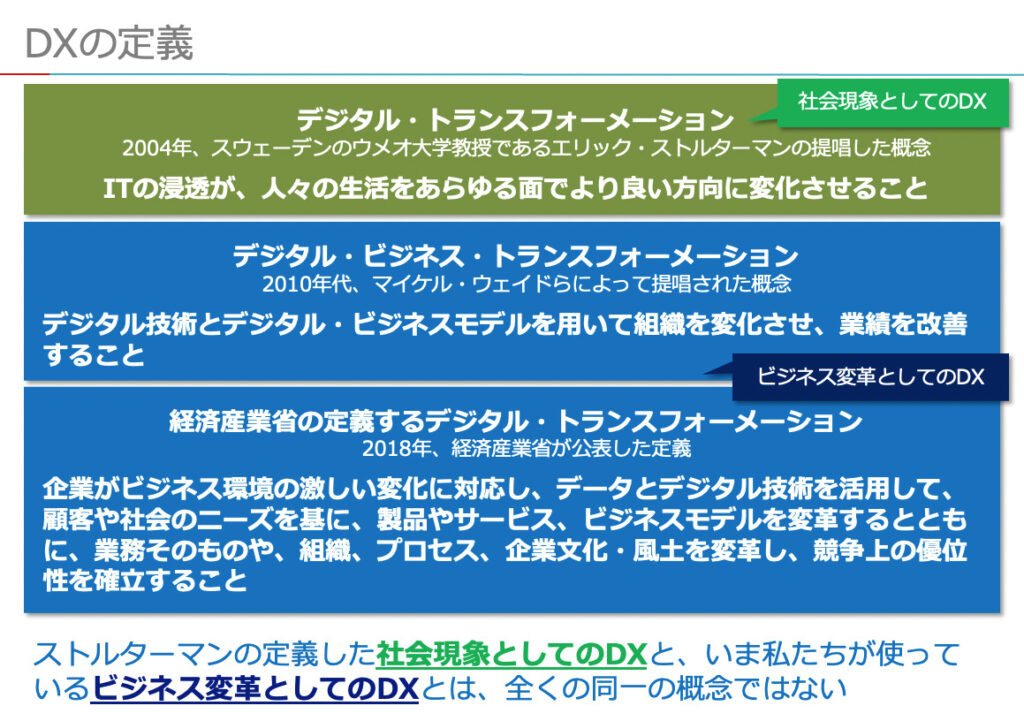

ストルターマンが提唱したDXの定義

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」

DXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授らが提唱した概念です。この定義が書かれた論文では、「デジタル技術の発達は、大衆の生活を改善する」とし、研究者は、その変化を正しく分析・議論できるようアプローチの方法を編み出す必要があると述べています。

2004年は、Facebookが登場した年です。日本では、mixiが、サービスを始めた年でもあります。日本のインターネット利用者数は7,948万人、人口普及率は、62.3%となり、1990年代始めに登場した、インターネットが世間に受け入れるようになった頃です。

また、Web2.0(情報の送り手と受け手が流動化し、誰もがウェブサイトを通して、自由に情報を発信できるようになったこと)という言葉が、登場した年でもあります。インターネットが、これからの社会に大きな影響を与えるかもしれないという機運が高まっていた頃です。

このことからも分かるように、ストルターマンのDXは、学問的用語として、インターネットがやっと普及し始めた頃を背景に、これからの「社会現象」を捉える言葉として使われていました。

デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションの登場

「デジタル技術の進展により産業構造や競争原理が変化し、これに対処できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる」

2007年、スマートフォンのさきがけとなるiPhoneが登場しました。そんな流れと揆を一にして、様々なネットサービスが、急速に普及、拡大しはじめました。ちょうどそのころ、ガートナーやIDC、IMD教授であるマイケル・ウエィドらは、このような変化を踏まえ、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」を提唱し、上記のような解釈を与えました。これは、ストルターマンらのDXとは違い、「デジタルが前提の社会に適応するためには、企業は、ビジネスを変革しなければならない」と説いたのです。

彼らは、デジタル・テクノロジーに主体的かつ積極的に取り組むことの必要性を訴え、これに対処できない事業の継続は難しいとの警鈴をならしています。つまり、デジタル技術の進展を前提に、競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制を作り変え、企業の文化や体質をも変革する必要があると促しているわけです。いわば、「ビジネス変革」としてのDXと言えるでしょう。

この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」について、マイケル・ウェイドらが、その著書『DX実行戦略/デジタルで稼ぐ組織を作る(日経新聞出版社)/2019年8月』で、次のような解釈を述べています。

「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」

この著書の中で、彼らはさらに次のようにも述べています。

「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションにはテクノロジーよりもはるかに多くのものが関与している。」

どんなに優れた、あるいは、最先端のテクノロジーを駆使したとしても、組織のあり方やビジネス・プロセス、人間の思考や行動様式を、デジタル技術を使いこなすにふさわしいカタチに変革しなければ、「業績を改善すること」はできないというわけです。

2018年に経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」は、この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」の解釈を踏襲し、次の定義を掲載しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

そして、これを「DX」と読み替えたのです。この定義は、ストルターマンらのいうDXではなく、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」の解釈に沿うものです。これを「DX/デジタル・トランスフォーメーション」と呼んでいるわけで、この点は注意しなくてはなりません。

つまり、私たちが、普段ビジネスの現場で使っている「DX」とは、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」のことです。

私たちが「いま使っている」DXの定義

改めて、いま私たちがいま使っているDXについての解釈を整理すると、次のようになるでしょう。

「デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化し、これに俊敏に対処できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる。そのためには、競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制を自ら再定義し、企業の文化や体質を変革すること」

すなわち、「変化に俊敏に対応できる(アジャイル)企業に変わること」です。そのためには、「ビジネスを変革すること=ビジネス・トランスフォーメーション」が必要であり、その前提がデジタルであるということです。

「デジタル前提」とは、「社会」と「事業」という、2つの視点があります。

社会の視点:誰もが、当たり前にスマートフォンを使いこなす。買い物、ホテルや交通機関の予約は、ネットを使う。駅を降りれば地図サービスで自分の居場所と行き先を確認し、到着時刻をLINEで相手に知らせる。まさに社会は、”デジタル前提”に動いている。そんな社会の常識に対応できなくては、事業の存続も成長も難しい。

事業の視点:”デジタル前提”の社会に対処するには、自らの事業もデジタルを駆使し、社会の常識に対応できなくてはならない。そうしなければ、顧客は離れ、収益の機会を狭めてしまう。積極的に、デジタルを前提に新しいビジネス・モデルを作り出さなければ、事業の存続も成長も難しい。

「変化が早い」、「未来を予測ができない」、「正解がない」といった、VUCAに対処するためには、上記の2つの視点で、「デジタル前提」のビジネス変革に取り組むことが必要であります。そのためには、いまのデジタル・テクノロジーを前提に、ビジネスを作り変えなくてはなりません。だから、「デジタル化した社会に適応するためにビジネスを変革すること」という、冒頭の解釈が、導かれることになります。

DXとは何をすることか

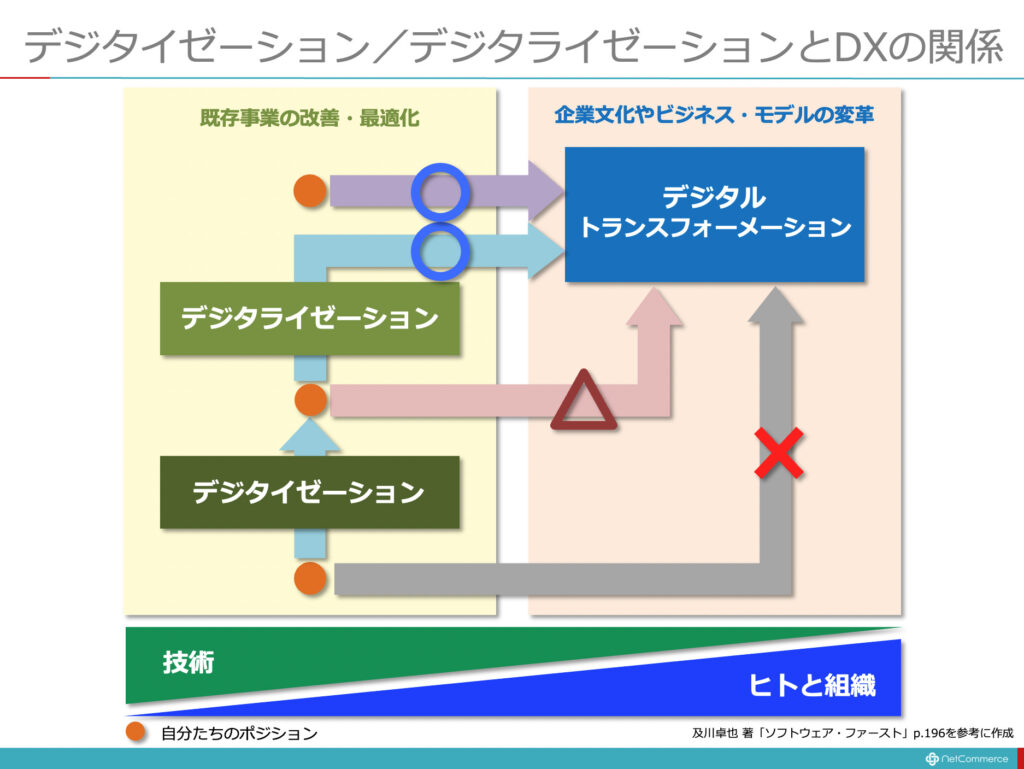

では、DXとは何をすることでしょうか。このチャートは、及川卓也さんの著書「ソフトウェア・ファースト」p.196を参考に作成したものです。

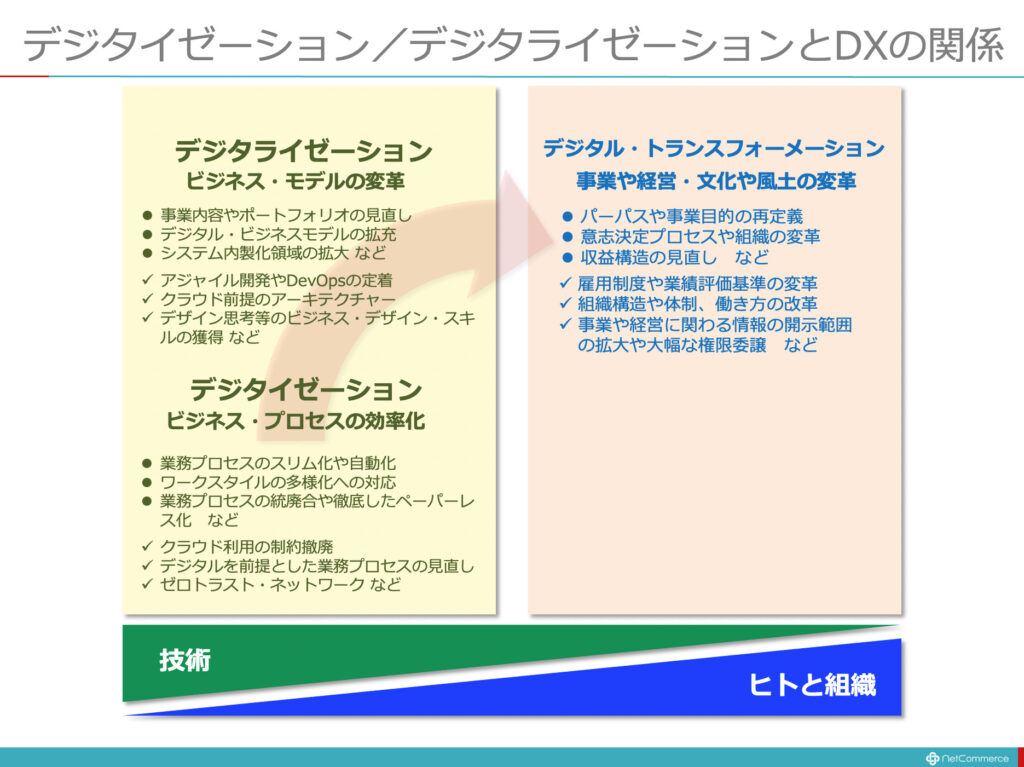

日本語では、「デジタル化」は、ひとつの単語ですが、英語では、2つの単語で、使い分けられています。ひとつは、「デジタイゼーション(digitization)」です。デジタル技術を利用してビジネス・プロセスを変換し、効率化やコストの削減、あるいは付加価値を向上させる場合に使われます。もうひとつは、「デジタライゼーション(digitalization)」です。デジタル技術を利用してビジネス・モデルを変革し、新たな利益や価値を生みだす場合に使われます。

このチャートで示されているように、デジタイゼーションもできていないのに、一足飛びにDXに取り組むことはできないということです。また、デジタライゼーションの取り組みも不十分なままで、DXに取り組むことはかなり困難を伴うと指摘されています。

具体的に、それぞれで何を行うのかを整理したのが次のチャートですが、これをご覧になれば、この意味をご理解頂けるのではないかと思います。

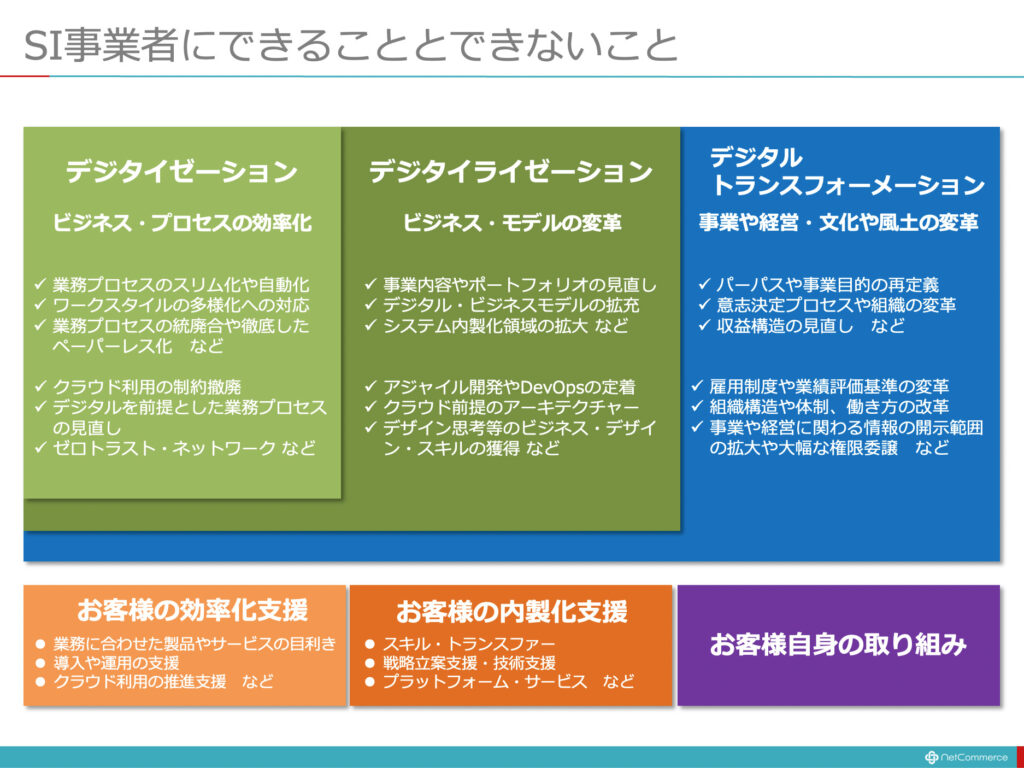

SI事業者に「できること」と「できないこと」

コロナ禍をきっかけに、リモートワークを強いられたり、非接触での顧客対応が求められるようになったりと、これまでアナログなビジネスのやり方を見直さなくてはならなくなりました。そのためのネットワーク環境の強化、業務プロセスのペーパーレス化、クラウド利用の拡大など、デジタイゼーション(効率化のためのデジタルの活用)需要が、一気に拡大しました。また、それに伴い、ビジネス・モデルを変革しようとの気運も高まり、デジタライゼーション(変革を伴うデジタルの活用)への関心も高まったといえるでしょう。内製化の拡大は、このような背景に支えられています。

DXとは、このような取り組みの先にあります。しかし、これまでにも述べたように、DXが、ビジネスを作り変える取り組みであるとすれば、SI事業者がここに直接的に関与することなどできるはずはありません。なぜなら、それは、ユーザーである顧客自身が経営や事業を変革することだからです。

だからと言って、SI事業者は必要ないと言うことではなく、顧客のデジタイゼーションやデジタライゼーションを推進する上で、不可欠な存在であり、これができなくては、DXはできません。しかし、DXを実践するのは、顧客自身であり、SI事業者ができることではないと言うことです。

SI事業者の決算発表に「デジタルトランスフォーメーション(DX)関連案件が業績をけん引した」書かれていることに、疑問を持ったのはそのような理由からです。たぶん本当のところは、コロナ禍によって、デジタイゼーションの需要が拡大したことが、業績の向上に大きく寄与しているのだと思います。

何も、これをネガティブに捉えているのではありません。コロナ禍をきっかけに、デジタイゼーションもままならない企業が、大きく前進する機会が生まれたわけですし、SI事業者が、この需要を受けて、業績を大きく伸ばしていることは、新しい取り組みへの余力を産み出すことにもつながるでしょう。

デジタイゼーションも、DXに向かう道程であるとすれば、これを「DX”関連”案件」と呼んでも間違えではありませんが、この辺りの区別を曖昧なままに、安易に捉えるべきではないと、私は考えています。

講義や講演で、「DXの定義を教えて欲しい」というような質問をうけることもあります。ただ、そんな一次元の言葉の理解で満足しても意味がありません。二次元なDXの全体像、つまりテクノロジーとビジネスの関係、さらには、三次元な歴史的背景をも踏まえ、DXを理解しておけば、今の自分たちの立ち位置や何をすべきかが自ずと見えてきます。

まだまだ、デジタイゼーションもままならない企業が沢山あります。そんな企業に、DXを大上段に振りかざし、それができなければ大変なことになると脅すのではなく、お客様に寄り添い、それぞれにいま必要な最適解を提供することが、SI事業者の役割であろうと思います。この決算の結果は、まさにそれが、業績の向上につながることを示しているのでしょう。

しかし、まだその先があります。SI事業者としては、そんな未来を見据えて、お客様に道を示し、お客様自身がDXの実践に取り組める土台をしっかりと作ることに貢献してゆくべきでしょう。DXを喧伝するのもいいのですが、まずは、足が地に着いた取り組みを模索すべきではないかと思います。

【募集開始】新入社員のための「1日研修/一万円」

社会人として必要なデジタル・リテラシーを学ぶ

ビジネスの現場では、当たり前に、デジタルやDXといった言葉が、飛び交っています。クラウドやAIなどは、ビジネスの前提として、使われるようになりました。アジャイル開発やDevOps、ゼロトラストや5Gといった言葉も、語られる機会が増えました。

そんな、当たり前を知らないままに、現場に放り出され、会話についていけず、自信を無くして、不安をいだいている新入社員も少なくないと聞いています。

そんな彼らに、いまのITやデジタルの常識を、体系的にわかりやすく解説し、これから取り組む自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうというものです。

【前提知識は不要】

ITについての前提知識は不要です。ITベンダー/SI事業者であるかどうかにかかわらず、ユーザー企業の皆様にもご参加頂けます。