公理(axiom)は、その他の命題を導きだすための前提として導入される最も基本的な仮定のことである。 *中略* 公理とは他の結果を導きだすための議論の前提となるべき論理的に定式化された(形式的な)言明であるにすぎず、真実であることが明らかな自明の理が採用されるとは限らない。(Wikipediaより)

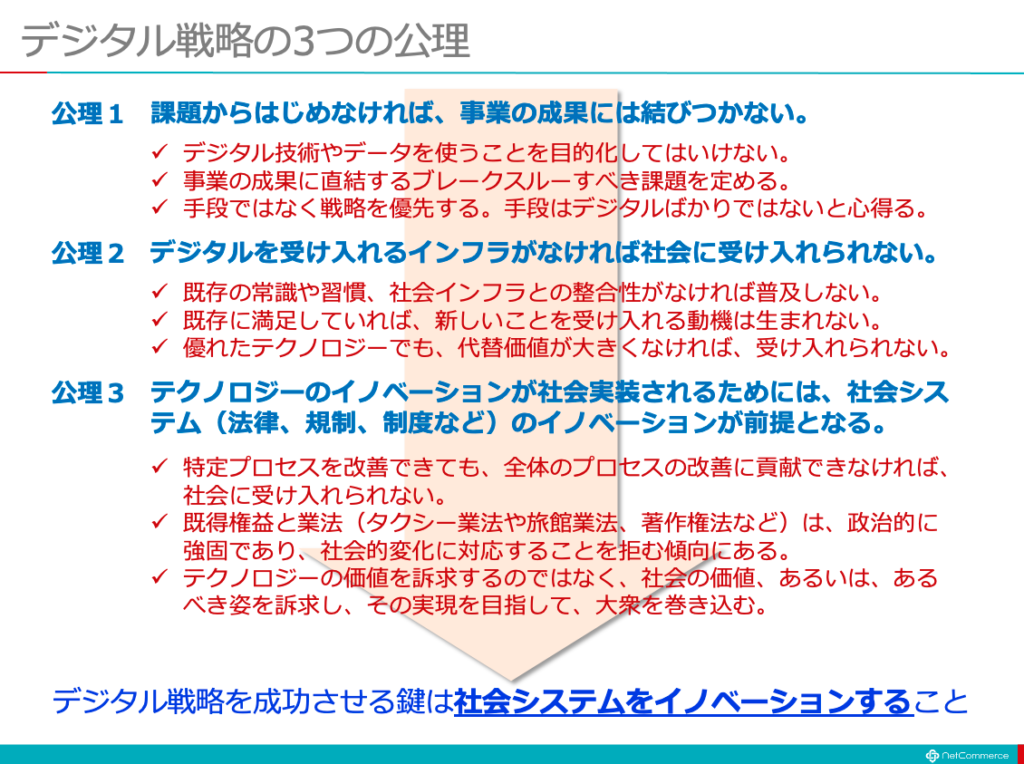

数学には、まったくもって造詣のない私ではあるが、なるほど「公理」とは、このように使うのかと、合点がいった。そこで、「デジタル戦略の3つの公理」なるものを考えてみた。

- 公理1:課題からはじめなければ、事業の成果には結びつかない。

- 公理2:デジタルを受け入れるインフラがなければ社会に受け入れられない。

- 公理3:テクノロジーのイノベーションが社会実装されるためには、社会システムのイノベーションが前提となる。

もちろん、ここに書かれていることは、私の全くのオリジナルというわけではない。最近読んだいくつかの書籍に書かれていることや、それらを自分なりに解釈してまとめたものだ。特に参考にしたのが以下の3冊である。

それでは、それぞれの公理について、解説してみよう。

公理1:課題からはじめなければ、事業の成果には結びつかない。

- デジタル技術やデータを使うことを目的化してはいけない。

- 事業の成果に直結するブレークスルーすべき課題を定める。

- 手段ではなく戦略を優先する。手段はデジタルばかりではないと心得る。

第1の公理については、ことさら説明の必要はないだろう。しかし、現実には、「手段の目的化」が公然と行われていている。しかも、手段のひとつでしかない「デジタル技術やデータの活用」が、「デジタル戦略」や「DX」と同義であるかのごとく語られていることもある。

言葉では、「事業課題の解決」を目的にしていると言うのだが、デジタルありきでの取り組みであり、課題もまた、「デジタルで何とかなりそう」なものを選んでいるようにも見える。経営や事業にとって、どれほど重要であるかは、あまり考慮されていない。言葉は悪いが、カタチを社内外に見せるためだけに、デジタルがうまくはまりそうな課題を選び、取り組もうとしているわけだ。

「デジタルで新規事業を立ち上げる」という、取り組みも、これに類する発想だ。つまり、課題を解決するための新規事業ではなく、「デジタルを使うための新規事業」になっていて、これもまた「デジタル戦略」や「DX」と称している企業もある。

本来、新規事業は目的ではなく、課題を解決するための手段に過ぎない。しかし、「新事業開発室」や「新規事業開発プロジェクト」と称して、新規事業を作ることを組織の目的にしてしまい、課題が何か、あるいは、いかなる課題を解決すれば業績にどれだけ貢献できるかを明確にすることなく、「いままでにない目新しいビジネスを実現すること」に取り組んでいる場合もあるようだ。

「目新しい」にケチを付けるつもりはない。しかし、他にもやりようがあるのに、「新しい」を目的にしているとすれば、本末転倒だ。例えカタチは作れても、成果につながることはない。

ところで、「課題」とは、そもそも何かを理解しておく必要があるだろう。シンプルに定義すれば、理想として目指すべき「”あるべき姿”と”現実”とのギャップ」だ。

新規事業に取り組む人たちの中には、「課題」を「調査」あるいは「インタビュー」から、見つけ出せると考えている人たちがいる。しかし、「調査」や「インタビュー」で見つけられるのは、「問題」だ。その問題を解決した先の「あるべき姿」を何としてでも実現したいとの想いが、そこになくてはいけない。その情熱や意欲なくして、「課題」にはならない。「課題=問題×意欲」である。

DX推進部、デジタルビジネス本部、デジタルビジネス開発室などの組織が、ここ数年沢山作られている。そして、「調査」あるいは「インタビュー」をして、使えそうな課題はないかと、探し回ることに時間を費やしているところもある。しかし、「なんとしてでも、自分たちの理想を実現しよう」という熱意が伴わなければ、いつまで経っても課題を見つけることはできないだろう。

カタチを作らなければ、何をやっているのかとまわりからとやかくいわれるし、自分の評価もさがるので、デジタルを使ったPoCを繰り返し、カタチばかりの「やっています宣言」に終始している組織もあるのではないか。

また、デジタルやデータは、手段の一つであって、それよりも先に手を付けるべきことがある場合が多い。例えば、組織のあり方やルール、風土や文化である。たぶん、こちらの方が、デジタルよりも手に負えないかもしれない。だからといって、面倒の少ない「デジタルを使う」行為に、逃げるのは辞めた方がいい。

課題からはじめなければ、事業の成果には結びつかない。

まずは、ここから知り組んでみてはどうだろう。

公理2:デジタルを受け入れるインフラがなければ社会に受け入れられない。

- 既存の常識や習慣、社会インフラとの整合性がなければ普及しない。

- 既存に満足していれば、新しいことを受け入れる動機は生まれない。

- 優れたテクノロジーでも、代替価値が大きくなければ、受け入れられない。

ここに1枚のチャートがある。1900年と1913年のニューヨーク5番街の風景だ。1900年の写真を見るとニューヨーク5番街は、馬車で埋め尽くされている。一方、1913年の写真には、馬車は一台もなく、その全てが自動車に置き換わっている。流れ作業で安価に量産できるようになったT型フォードが発売されたのは、1908年であることを考えると、テクノロジーの進化が、世の中の常識をあっという間に変えてしまうことが、この写真で分かるというわけだ。しかし、本当にそうだろうか。

確かに、自動車は、新しい技術を使い馬車をしのぐ利便性とコスト・パフォーマンスを実現できたからこそ普及したわけだが、それだけで普及したわけではない。もうひとつの要件が重なったからこそ、これほどの短期間で普及した。それは、既に馬車のための整備されていた道路が、そのまま自動車の通行に使えたことだ。

実際のところ、当時のアメリカは悪路が多く、T型フォード以前の自動車は、悪路走行に適した見た目もいま一つのバギーのようなものが人気だった。しかし、より洗練された自動車を求める声に応じて、この写真にあるような車が作られるようになり、そこに新しい素材技術や量産技術が使われて、安価で高性能、そして見た目の洗練されたT型フォードが登場し、自動車の普及が進んだ。

アメリカ全土で自動車が普及するようになるのは、1930年代後半になってからだ。自動車の利便性が社会に受け入れられ、社会インフラとしての道路が全米で整備されたことで、自動車は、日常の乗り物として定着していったわけだが、それにはT型フォードの発売から、30年の歳月がかかっている。

このチャートは、Google GlassとApple Watchである。Google Glassは2013年にテスト販売をはじめたが、2015年には販売を停止し、2017年に法人市場に特化した「グラス・エンタープライズ・エディション」を再発表したが、広く普及するには至っていない。

一方、Apple Watchは、2015年に販売を開始し、初年度だけで1300万台を出荷し、2019年には3070万台に達している。これは、同年のスイスの時計産業全体の出荷台数約2110万台をApple Watch単独で大きく上回わっている。

なぜこのような違いが出てしまったのだろうか。確かに、両製品共に新しい技術を使い、これまでには無い機能や利便性を実現したと言う点では、共通する部分もある。しかし、Google Glassは、あきらかに不自然だ。たとえて言えば、銀座や青山の高級ブティックに黄色い工事現場用の安全ヘルメットを被って買い物に行くようなものだ。確かに、それでも買い物はできるが、やはりなんとなく違和感がある。安全ヘルメットの機能や性能の話しではない。日常の風景に溶け込みにくいし、誰もが受け入れにくいと感じるだろう。

Google Glassも安全ヘルメットも、工事現場や整備工場など統制環境で、明確な業務目的を持って使われる分には、受け入れられるだろうが、日常的な風景やファッションの一部となると、「尖ったスタイル」であり、まねをするのは、よほどのチャレンジャーだ。

一方、Apple Watchには違和感がない。それは、腕時計の習慣が元々あって、その腕時計の居場所を置き換えたに過ぎないからだ。つまり、新しいタイプの腕時計として、極めて自然に、私たちの日常に溶け込んでしまった。

もちろん、これだけの理由で全てを語るには無理がある。しかし、それら製品を受け入れる常識やスタイルが、既に存在していたかどうかが、両者の普及の違いのひとつであったことは、間違えないだろう。

デジタルを受け入れるインフラがなければ社会に受け入れられない。

自動車がニューヨーク5番街で、短期間のうちに使われるようになったことも、Google GlassとApple Watchの普及の違いも、それを受け入れるインフラが予めあったかどうかが、大きいことを示している。

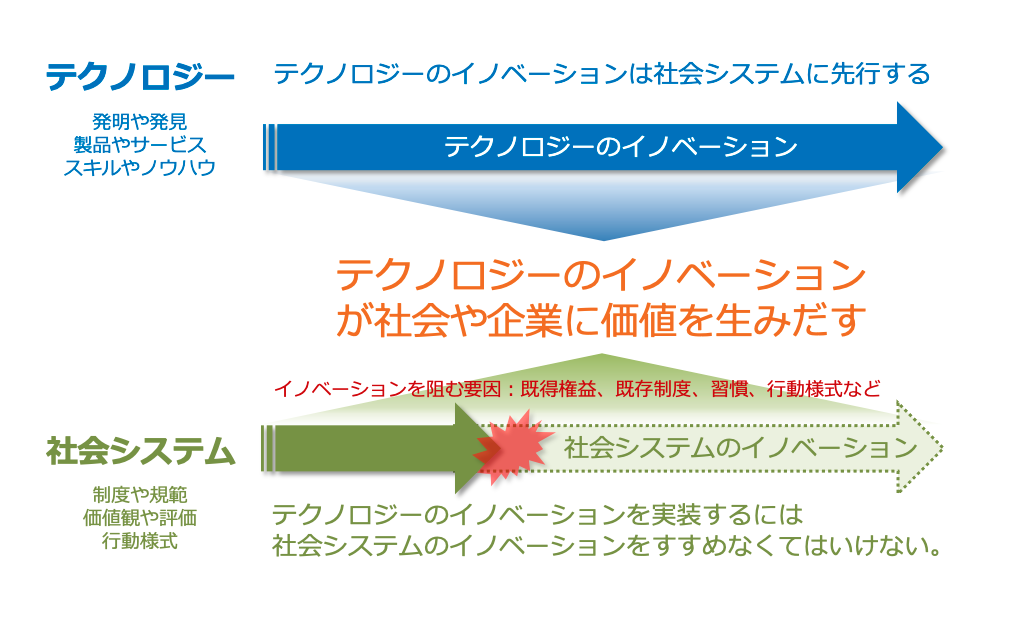

公理3:テクノロジーのイノベーションが社会実装されるためには、社会システムのイノベーションが前提となる。

- 特定プロセスを改善できても、全体のプロセスの改善に貢献できなければ、社会に受け入れられない。

- 既得権益と業法(タクシー業法や旅館業法、著作権法など)は、政治的に強固であり、社会的変化に対応することを拒む傾向にある。

- テクノロジーの価値を訴求するのではなく、社会の価値、あるいは、あるべき姿を訴求し、その実現を目指して、大衆を巻き込む。

公理2で示したように、いくら優れたテクノロジーであっても、それを受容する「受け皿」が、整っていなければ、広く使われ、社会に貢献することはない。「受け皿」とは、公理2で示した、社会的なインフラや常識、価値観などだけではなく、法律や規制、制度なども含む、社会システム全体に及ぶ。

例えば、FinTech(金融/Financeと技術/Technologyを組み合わせた造語)が、注目を集めた頃、新しいサービスのアイデアや米国での成功事例はいくつもあり、それを実現する実績ある技術的方法も分かっていた。また、この取り組みを進めようとするスタートアップも生まれていた。しかし、銀行が、預金者の口座とのやり取りのためのAPI(Application Programing Interface)を公開していなかったために、この取り組みがうまく進まなかった時期がある。

その背景にあるのは金融に関わる広範かつ厳格な法律や規制が敷かれているためだ。もちろん、その目的は消費者の保護にあるわけだが、テクノロジーの進化に追いつけず、それが、APIの公開を妨げる要因になっていた。

そんな状況を改善しようと、FinTechのスタートアップが中心になって発足した「FinTech協会」が、政府関係者や政治家を巻き込んで法律の改正を提言し、法制度も含めた金融取引環境の整備に積極的に関わっていった。

その結果として、銀行のAPIの公開やそれらを利用することへの法律や制度が整うことになり、利便性の高い金融サービスが、ひろく普及することになった。

新しい取り組みについては、時にして既得権益を持つ企業や団体が、抵抗勢力となることもある。これまでの政府機関や政治家との繫がりを活かして、制度や規制を既存のままに維持したいと活動することになると、例えテクノロジーが、既存の課題を解消し、利便性やコストを改善できるとしても、それを広く社会に普及させることができない。この状況を改善できなければ、例え優れたテクノロジーやビジネス・モデルであったとしても、新しい価値を社会にもたらすことは難しい。

このような状況を打開することは容易なことではないが、できないことではない。上記に例示したFinTech協会がそうしたように、テクノロジーの価値を訴求するのではなく、社会の価値、あるいは、あるべき姿を訴求し、その実現を目指して、大衆を巻き込むことで、政府機関や政治家を動かし、テクノロジーの利用を促す環境を整えることもできるはずだ。

ここでいう「社会システム」とは、法律や規制、制度ばかりではない。企業におけるルールや規範、あるいは、暗黙の了解事項も同様であろう。テクノロジーが、例え優れた価値をもたらすことが分かっていても、自分のこれまでの経験値が活かせなくなってしまうことや、仕事を奪われてしまうのではないかという不安、あるいは、既存のやり方が変わってしまう事への漠然とした不安も含め、「受け皿」が整っていなければ、受け入れられることは難しい。これもまた、広い意味での「社会システム」であろう。

テクノロジーのイノベーションが社会実装されるためには、社会システムのイノベーションが前提となる。

テクノロジーの機能や性能について、それが優れているからと、それを訴求しても、社会や企業が、受け入れてくれるとは限らない。むしろ、受け皿となる「社会システム」をイノベーションすることに取り組まなければ、価値をもたらすことはできない。

デジタル戦略を成功させるには、テクノロジーのイノベーションだけではなく、その利用や普及を阻害する社会システムの存在を理解し、積極的に関わっていかなければ、うまくはいかないということだ。

昨今、DXやデジタル戦略という言葉が、巷にあふれているが、その多くが「デジタルを使うこと」であり、結果としてもたらされる価値を語るものが多いように感じる。また、それができないことへの批判や嘆きも語られている。しかし、ならばどうすればいいか。この問いへの答えを留保している限り、デジタルの価値は、社会に浸透しないだろう。

確かに、大変だからこそ「嘆き節」になるのだが、嘆くばかりではなく、どうすれば、デジタルを拒む社会システムをイノベーションできるかについても、関心を向けて取り組む必要があるように思う。

詳しくは、上記バナーをクリックしてください。

今年は、例年開催していました「最新ITトレンド・1日研修」に加え、「ソリューション営業の基本と実践・1日研修」を追加しました。

また、新入社員以外の方についても、参加費用を大幅に引き下げ(41,800円->20,000円・共に税込み)、参加しやすくしました。

どうぞ、ご検討ください。