かつて、BPR (Business Process Re-engineering)という言葉がはやった時期がある。1990年初頭、米国の長期不況によって疲弊した企業経営を立て直すためには、組織のあり方を抜本的に変革することが必要とされていた。そんな1993年、マサチューセッツ工科大学教授のマイケル・ハマーと経営コンサルタントのジェイムス・チャンピーが著した『リエンジニアリング革命』が、その処方箋を示し、BPRとして提唱したことで、世界的に普及することになった。

同じ頃の日本は、バブル崩壊の只中にあり、BPRは大いに歓迎され、国や地方公共団体、民間企業が、組織改革の手法として注目した。しかし、我が国は、バブル崩壊で経済が低迷し、企業は立て直しを迫られていた。そのため、BPRは、その本来の理念とは裏腹に、リストラの大義名分として、あるいは手法として使われるようになった。

当時、多くの企業でBPR推進室やBPRプロジェクトなるものが作られた。BPR、すなわち組織やビジネス・プロセスの重複や無駄をなくし、ヒト・モノ・カネといった経営資源の効率的な運用を実現しようとの理念の下、いろいろな施策が検討された。しかし、理念がどこか置き去りにされ、結果として、ERP導入やリストラという手段を行使するための大義名分とされた。結局は、既存の業務プロセスはそのままに、それに合わせるための大規模なカスタマイズを伴うERPシステムの導入や、余剰人員の削減=リストラの手段として、BPRはその本来の目的である「抜本的な変革」を達成できないままに、いつしか廃れてしまった。

ふり返って、いまのDX(Digital Transformation)の大流行を考えると、かつてのBPRの様相と重なって見える。国際的な競争力を失い、生産性の低迷にあえぐ日本の企業経営を立て直すめたには、デジタル技術を使って、事業の競争力強化を図るとともに、組織のあり方を抜本的に変革することが必要であるというわけだ。

そのために、各社はこぞって、DX推進室やDXプロジェクトを起ち上げ、新規事業の開発や組織の変革に取り組もうとしている。そんな現実を見て、BPRの轍を踏まないことを願わずにはいられない。

かつて、BPRが頓挫し、リストラの代名詞になってしまったのは、BPRの本質を理解することなく、手段のみに着目したからだろう。

BPRの発想が生まれた背景には、業務の専門化が進んだ結果として、プロセスが分断されてしまったことへの反省がある。このような組織は、各組織が自らの責任を果たすことのみに注力するので、個別最適が進んでしまう。その結果、企業全体で見れば、いろいろな組織で重複した業務が生じてしまう。その結果、全体最適が犠牲にされ、様々な非効率が企業の各所で発生し、経営効率を低下させていた。例えば、組織をまたいで業務が受け渡されるたびに繰り返される点検や、業務データの受け渡しに際して、ある業務システムで出力した帳票をExcelファイルに変換し、それをメールで別の部門に受け渡し、再び手作業で入力し直すなどは、その典型であろう。

このような状況を根底から変革しようというのがBPRであった。全社が共通の目標をめざし、トップダウンによりプロジェクトや既存の枠組みにとらわれないゼロベースの思考、ITの積極的活用、担当者への大幅な権限委譲などにより、企業レベルで全体最適を追求し、スピードを上げていくことが求められた。

そのための手段として、業務のあるべき姿のひな形とされるERPパッケージのテンプレートに合わせて、業務プロセスの変革や標準化のスピードアップを図り、全体最適を目指すことが提唱された。しかし、現実には、既存の業務をそのままに、それに合わせて徹底的にカスタマイズされたり、抜本的な変革など必要としない会計業務を処理するシステム程度にしか使われていなかったり、といったケースも少なくなかった。

いま、SAPのバージョンアップ問題に直面し、膨大なカスタマイズに対処しきれず、既存のカスタマイズをそのままに、ソフトウェアをコンバージョンするだけのやり方を選択する企業が沢山ある。結果として、新しいパッケージの土台となっているデジタル技術の恩恵を受けることができず、デジタル時代にふさわしい様々な機能を使うことができず、既存を維持するために膨大なIT予算を使うことになる。まさに、デジタルの価値を毀損するような事態が起きている。また、結果として、カスタマイズされたERPパッケージでは解決できなかった分断化された業務プロセスをつなぐ対処療法的な手段として、RPAを使おうとの動きもある。なんとも本末転倒の話しだ。1990年代にあれほど大騒ぎしたBPRが未だその本来の目的を達しないままにあることを、この事実が示している。

このような事態を招いた抜本的な理由は、既存をそのままに、ツールを駆使して「改善」することを目指したからであろう。本来、BPRは、既存の「破壊」、すなわち事業構造や組織体制を抜本的に変革することだった。しかし、ERPシステムの導入や人員の削減などの手段を行使することに留まり、それで解決したつもりになってしまった。結果として、労働生産性は高められず、グローバルな存在感を失ってしまった日本企業の現実は、まさにBPRの本質を正しく理解せず、手段にのみ終始した結果であったように思う。

DXが、同じようなことに、なってはいないだろうか。

これまでのやり方を前提に、デジタル技術を道具として、業務を改善すること

DXを上記のように捉えているとしたら、BPR同様にろくな結果にはならないだろう。

- 商品やサービスの魅力を劇的に向上させて、お客様の見る目を変えさせること

- これまでとは異なる競争原理を生み出し、競合他者との関係を一変させ、圧倒的な競争優位を実現すること

- これまで手間を掛け、大人数でやっていた業務をなくすことや、自動化して業務効率を何倍〜何十倍も(何パーセントや何割ではない)向上させること

つまり、DXとは、デジタル技術を前提にビジネス・モデルやビジネス・プロセスを変革することに他ならない。既存を改善することや、デジタルという道具を使うことと同義ではない。このような解釈になる経緯については、以前のブログで、解説しているので参考にして欲しい。

【参考】DXの定義 〜様々な解釈から見えてくるDXの本質、実現に向けた具体的施策〜

いずれにしても、既存のビジネス・プロセスやビジネス・モデルの破壊・変革・創造を伴う取り組みであることは、言うまでもない。そのためには、社内的には、ビジネス・プロセスや働き方などの抜本的な変革が必要であろう。また、対外的には、新たな顧客価値の創出、ビジネス・モデルの転換、新規事業分野への進出などのビジネスの変革が必要であろう。そのためには、デジタルにできることは徹底してデジタルに任せ、人間にしかできないことに人間の役割をシフトさせることで、新しい常識や新しい価値の創出を目指さなくてはならない。

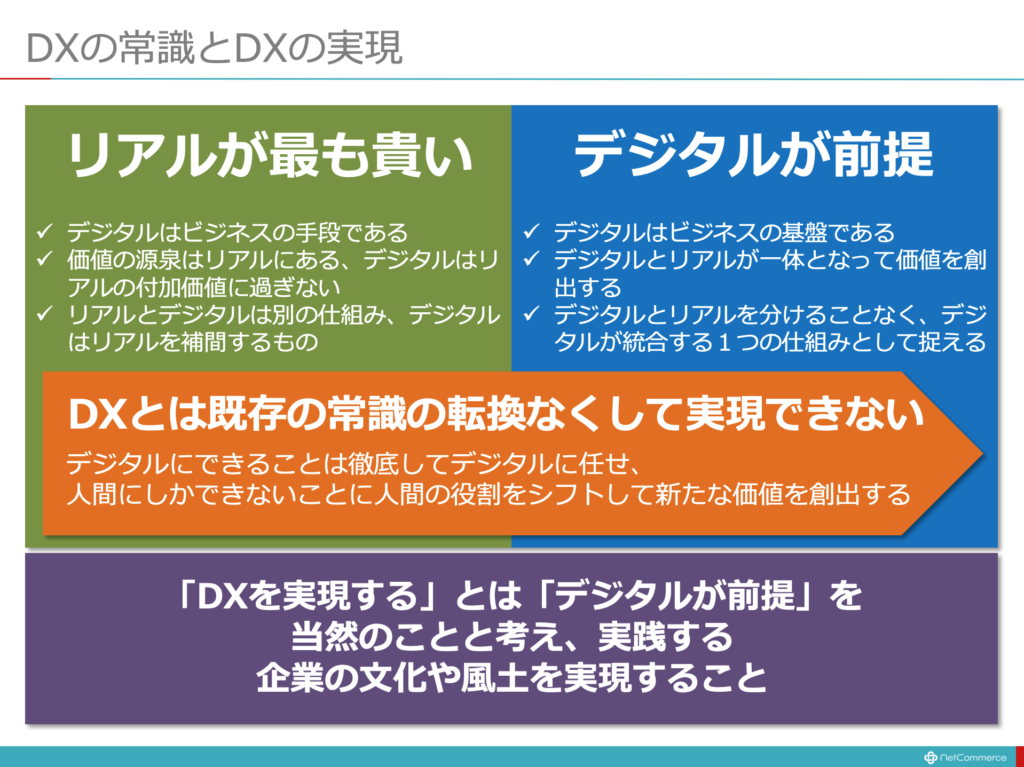

「リアルが前提」であり、それが最も貴いという、次のような常識を捨てない限り無理な話しだ。

- デジタルはビジネスの手段である

- 価値の源泉はリアルにある、デジタルはリアルの付加価値に過ぎない

- リアルとデジタルは別の仕組み、デジタルはリアルを補間するもの

「デジタルが前提」を当然のこととして受け入れ、破壊・変革・創造を推し進めるために次のような常識を持たなければ、DXの実践は難しい。

- デジタルはビジネスの基盤である

- デジタルとリアルが一体となって価値を創出する

- デジタルとリアルを分けることなく、デジタルが統合する1つの仕組みとして捉える

何も、既存の改善に意味がないとか、価値がないとか言いたいわけではない。しかし、その常識に留まっている限りに於いては、BPRと同様に未来に何も残すことができず、いまの現実への対処療法に留まってしまうだろう。

SI事業者/ITベンダーにすれば、DXは旬の流行言葉であり、自社の製品やサービスを売り込む大義名分として、役に立つだろう。「破壊・変革・創造」など、難しいことを言わず、ERPのバージョンアップやクラウドへの移行、RPAの導入といった既存の改善の手段程度に留めておいた方が、扱いやすい。各社のDXという言葉の使い方は、その程度に留まっているようにも見えるのは、考えすぎであろうか。

歴史は繰り返すなどと、お定まりの言葉を使うのは、陳腐であることは分かっている。しかし、DXがBPRの「陳腐」を繰り返しているように見えてしまうのは、自分の解釈が「陳腐」であるにすぎないと思いたい。

RPAはDX推進の手段である、ERPの次世代化はDX実現に欠かせない、リモートワークはDX時代の働き方改革の一環として積極的に推進すべきである。

間違っているとは思わない。しかし、そんな手段を駆使することが目的となってはいないだろうか。

目的は、不確実性が高まる社会にあっても、企業の存在意義/Purposeを貫くことである。これは、DXに関わりなく、企業経営の根幹であろう。そのためには、企業を存続させ、事業を成長させることである。自ずと、変化に俊敏に対処できる企業の文化や風土へと変革することが不可避となる。そうなれば、デジタル技術を駆使することは、必然の手段となるはずだ。

ただそれは、デジタル技術を手段として使えば、できるという簡単なことではない。デジタルがもはや前提となっている社会の新しい常識に合わせて、経営や事業のあり方を根本的に変えること、すなわち、ビジネスモデルやビジネスプロセスの「破壊・変革・創造」を行うことであろう。DXは、デジタルを使うことよりも、多くのことをしなくてはならないのだ。

BPRやDXという言葉に、罪があるわけではない。それを自分たちの都合がいいように解釈することに問題の本質がある。

私は、このままでは、多くのBPRが、本来のめざすべき姿を実現することなく、一時の流行言葉で終わってしまったように、DXもまた、このままでは崩壊するのではないかと思っている。

日本がグローバルに地位を失い、いまだバブル崩壊の閉塞感を引きずってしまったのは、BPRの失敗だったと短絡的に結びつけるつもりはない。ただ、BPRがうまくいかなかった背景にある既存の破壊を先送りにしてきた組織のメンタリティは、BPRの形骸化を生み出し、いまの日本の現実につながったことだけは確かであろう。そんな意識の構造が、30年近く経ったいまも引き継がれ、DXという新しい言葉に置き換えられて、再び亡霊のごとく表に現れたように見える。

「コロナ禍対策のためにDXを推進する」なんて、ITに関わる仕事をしているものは、口が裂けても言うべきではない。それが、ITに関わる者の矜持というものだ。

DXなどという流行言葉に惑わされるのではなく、もっと本質を見るべきだ。そして、デジタルが前提となった社会に対応すべく、既存の「破壊・変革・創造」に向きあうべきだろう。DXとは、その結果としてもたらされる「あるべき姿」の体現に他ならない。

DXなんて、言葉を使う必要すらない。むしろ、DXという言葉が、本質と外れ一人歩きしてしまわないためにも、安易に使うことを差し控えるべきだと思う。

そろそろ、そんな覚めた目でDXを捉えてはどうだろう。「DX崩壊」とは、30年前の亡霊を追い払う呪文として、DXの本質とは違うことをしようとする自分たちをいさめる言葉として、心に留めておくべきだ。