「デジタル・トランスフォーメーション(Digital TransformationまたはDX)」については、様々な定義や解釈があります。あらためてそれらを見直し、DXの本質と、その実現に向けた具体的な施策について、整理してみました。

ストルターマンらによるデジタル・トランスフォーメーションの定義

「デジタル技術(IT)の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」

DXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授らが提唱した概念です。彼らはまたDXにより、「情報技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」とも述べています。

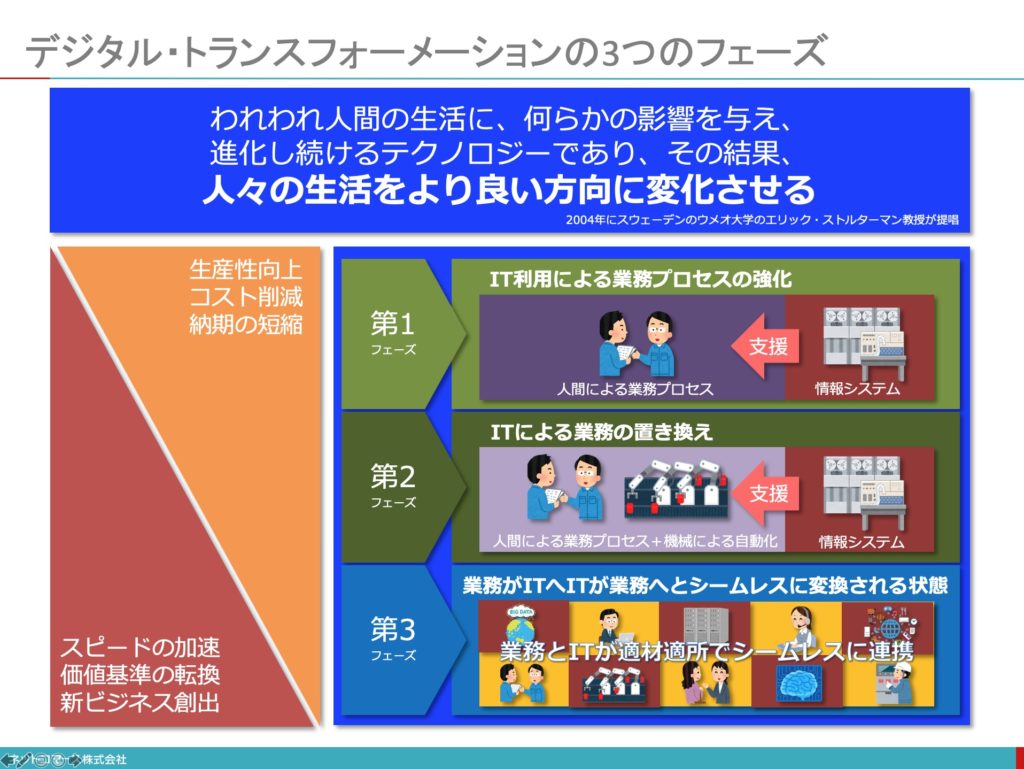

彼らは、DXの実現に至る段階を次の3つのフェーズに区分しています。

- 第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

- 第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

- 第3フェーズ:業務がITへITが業務へとシームレスに変換される状態

第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

業務プロセスを標準化し、これをマニュアルにして、現場にその通り仕事をさせることで、業務の効率や品質を高めてきました。このプロセスを情報システムに置き換えて、現場で働く従業員に使わせることで、効率や品質をさらに高めることができました。言葉を換えれば、紙の伝票の受け渡しや伝言で成り立っていた仕事の流れを情報システムに置き換える段階です。1960年代に始まるコンピューター利用は、そんな目的のために使われていました。

第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

第1フェーズの業務プロセスを踏襲しつつも、ITで自動化するのがこの段階です。これにより、人間が働くことに伴う労働時間や安全管理、人的ミスなどの制約を減らし、効率や品質をさらに高めることができます。例えば、ロボットによる生産工程の自動化やRPA(Robotic Process Automation)もこの段階に位置付けることができるでしょう。

第3フェーズ:業務がITへITが業務へとシームレスに変換される状態

IoTやモバイル、Webから生みだされる「デジタル・ツイン」をAIで分析し、その時々の最適解を見つけ出し、業務の現場をリアルタイムで最適化し、ビジネス目標の達成に邁進する。ITと業務の現場が一体となって、改善活動を高速で繰り返しながら、常に最適な状態を維持し、業務を遂行するのが、この段階です。

「技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」そして、「人々の生活をよりよい方向に変化させる」という、ストルターマンらの提唱するDXが実現した段階と言えるでしょう。

デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションという解釈の登場

「デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化し、これに対処できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる」

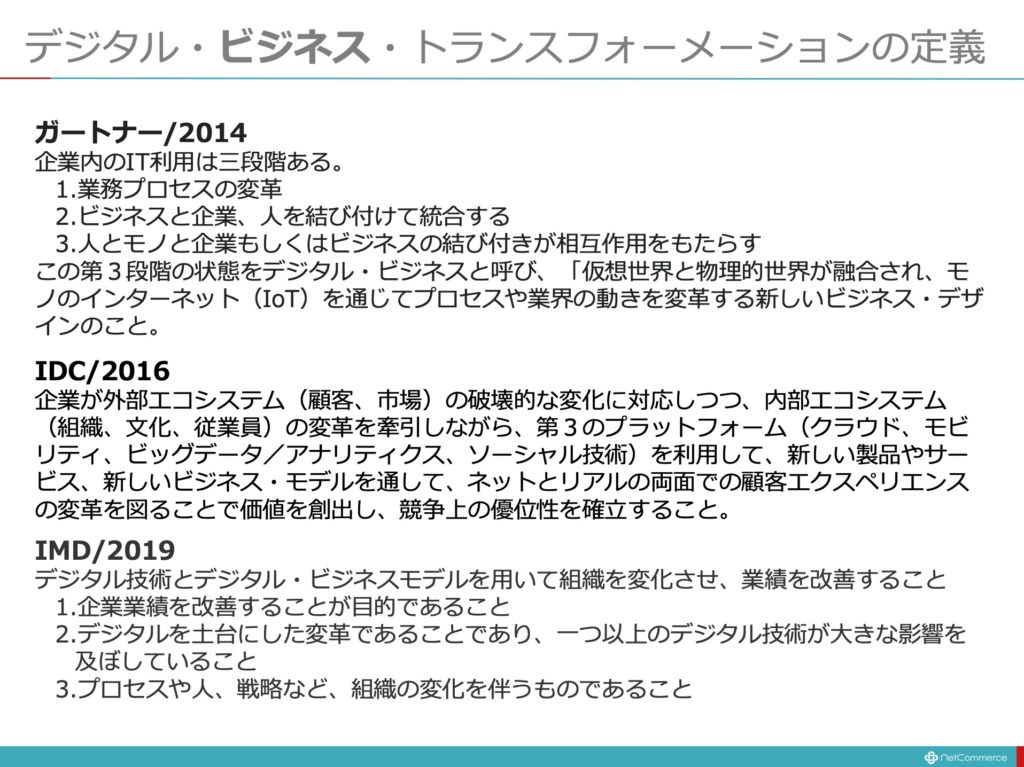

2010年以降、ガートナーやIDC、IMD教授であるマイケル・ウエィドらの解釈です。ストルターマンらの第3段階について、より経営や事業に踏み込んで解釈したものと言えます。彼らの解釈は、デジタル・テクノロジーに主体的かつ積極的に取り組むことの必要性を訴えるもので、これに対処できない事業の継続は難しいとの警鈴を含んでいます。つまり、デジタル技術の進展を前提に、競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制の再定義を行い、企業の文化や体質を変革する必要があると促しているわけです。

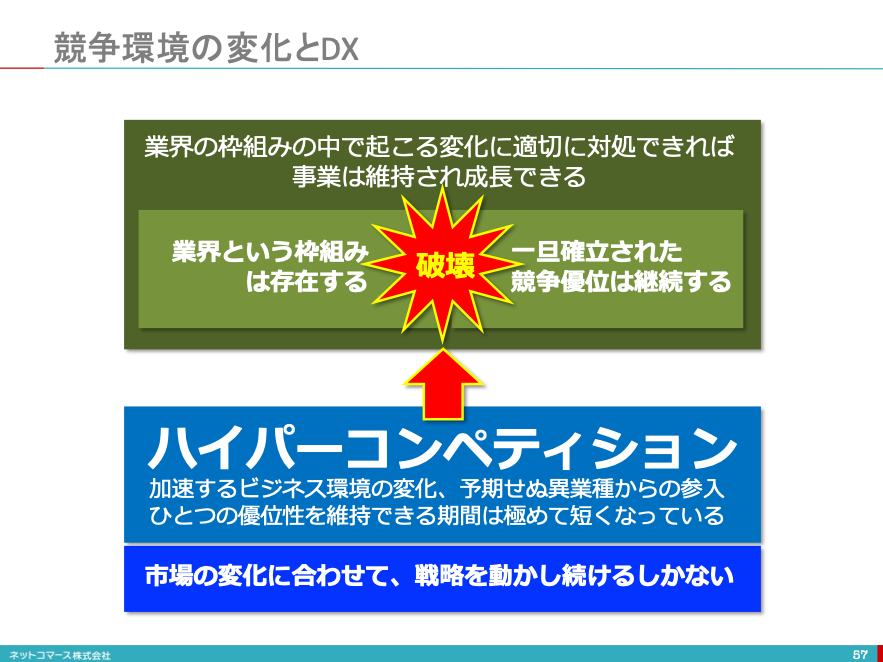

デジタル技術が発展し、社会環境も変われば、競争原理は変わります。これまでうまくいっていたやり方があっという間に通用しなくなります。

加速するビジネス環境の変化、予期せぬ異業種からの参入によって、これまで苦労して築き上げた優位性を維持できる期間は極めて短くなりました。だから、市場の変化に合わせて、戦略を動かし続けるしかありません。このような状況を「ハイパー・コンペティション」と呼びます。まさにいま企業は、「ハイパー・コンペティション」に向きあっているのです。

この状況に対処し、企業の存続と成長を維持するには、圧倒的なビジネス・スピードを手に入れ、変化に俊敏に対応できなくてはなりません。DXは、こんな状況に対処するために、どうしても実現しなければなりません。

ガートナーは、これをストルターマンらの定義とあえて区別するために、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」と呼ぶことを提唱しています。

この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」については、マイケル・ウェイドらが、その著書『DX実行戦略/デジタルで稼ぐ組織を作る・トランスフォーメーション(日経新聞出版社)/2019年8月』で、さらに踏み込み、次のような解釈をしています。

「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」

この著書の中で、彼らはさらに次のようにも述べています。

「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションにはテクノロジーよりもはるかに多くのものが関与している。」

どんなに優れた、あるいは、最先端のテクノロジーを駆使したとしても、人間の思考プロセスやリテラシー、組織の振る舞いを、デジタル技術を使いこなすにふさわしいカタチに変革しなければ、「業績を改善すること」はできないということです。

DXあるいはデジタル・ビジネス・トランスフォーメーションの定義

これらDXについての解釈、特に「ビジネス・デジタル・トランスフォーメーション」についての共通の要素を踏まえ、改めて整理すると、次のようになるでしょう。

企業が、

- 不確実性の増大に伴うビジネス環境の厳しい変化の中で、

- データやデジタル技術を活用することで、この変化に俊敏に対応し

- 競争上の優位性を確立し、業績に貢献するための取り組み

そのために、

- きめ細かな顧客のニーズや社会の期待(例えば、DSGs)に応えること

- 製品やサービス、ビジネス・モデルを変革すること

- 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革すること

「ビジネス・デジタル・トランスフォーメーション」とは、ビジネス・プロセスやビジネス・モデルの破壊・変革・創造を伴う取り組みであると言うことです。具体的には、次のようなことを行うことです。

- 社内的:ビジネス・プロセスや働き方などの抜本的な変革

- 対外的:新たな顧客価値の創出、ビジネス・モデルの転換、新規事業分野への進出などのビジネスの変革

このことから、DXとは、既存を改善すること、あるいはデジタル技術を活用することではないことが分かります。もっと本質的に、あるいは根本的に企業の文化や体質を変革し、ビジネスのやり方や組織の振る舞いを変化させ続けることができる企業に変わることなのです。

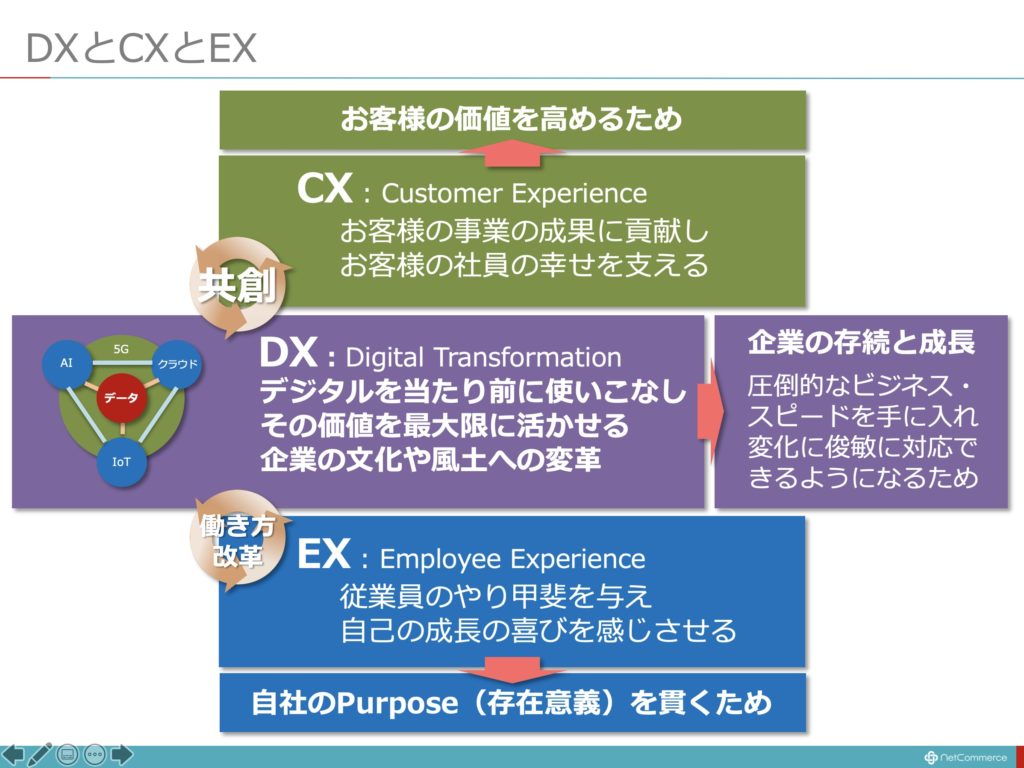

DXとCXとEX

当然、その取り組みは、お客様の価値を高めなくてはなりません。お客様の幸せを支えるものでなくてはならないのです。そんな、CX:Customer Experience(顧客体験)を高めることができなくては、ビジネスにはなりません。

ハイパー・コンペティションの状況にあっては、予期せぬところから競合が登場し、これまでにはない魅力的なビジネス・モデルやCXを提供して、あっという間にお客様を奪ってゆくかもしれません。また、社会状況の急激な変化によって、お客様の求めるニーズもどんどんと変わってしまいます。そうなれば、従来同様のビジネス・モデルやビジネス・プロセスにいつまでも頼っているわけには行きません。また、競合の出現やお客様のニーズの変化に合わせてダイナミックに変えてゆかなければ、魅力あるCXを維持することはできません。

そのためには、ビジネス・スピードを加速し、イノベーションを生み出し続ける必要があります。その前提となるのは、従業員の自律、すなわち自己管理を促し、大幅な権限の委譲が必要です。また、仕事へのやり甲斐を引き出し、自発的に工夫することを喜びと感じられるような、働く環境を提供することです。つまり、CXの向上は、EX: Employee Experience(従業員体験)の向上と不可分な関係にあるのです。「働き方改革」とは、そのための取り組みだと言えるでしょう。DXは、そのための基盤でもあるのです。

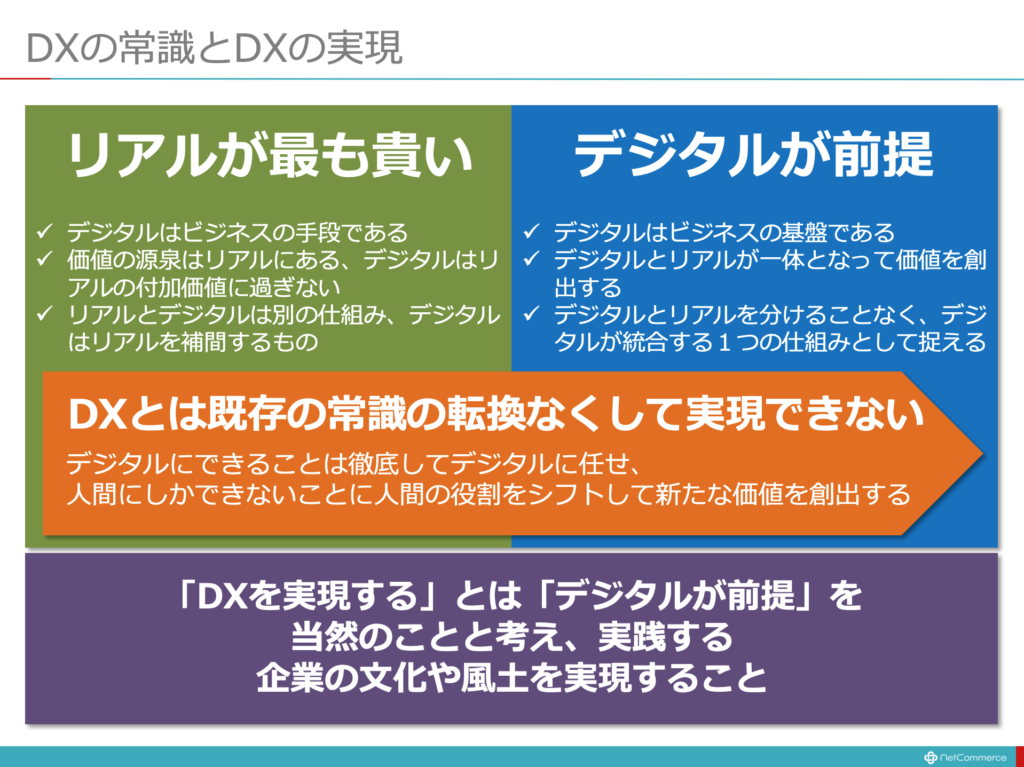

私たちの意識を支配している常識を転換する

そんなDXに向きあうためには、私たちはこれまでの常識を上書きしなくてはなりません。具体的には、つぎのようなことです。

私たちはこれまで、現実世界、すなわちリアルを最も貴いものとして考えてきました。例えば、営業活動は人と人が直接対面してするものだ、会議は一同が同じ場所に介して行うものだ、人間の経験や勘が全てに勝るなどの考え方は、その典型です。こんな考え方を背景にデジタルを附帯的な存在として捉え、次のような常識を描いていました。

- デジタルはビジネスの手段である

- 価値の源泉はリアルにある、デジタルはリアルの付加価値に過ぎない

- リアルとデジタルは別の仕組み、デジタルはリアルを補間するもの

しかし、デジタル技術の発展は、このような常識を大きく変えつつあります。むしろ、デジタルを前提にビジネスを実践するという常識への転換を迫られているのです。例えば、次のような常識です。

- デジタルはビジネスの基盤である

- デジタルとリアルが一体となって価値を創出する

- デジタルとリアルを分けることなく、デジタルが統合する1つの仕組みとして捉える

これは決して、人間を不要にするということではありません。デジタルにできることは徹底してデジタルに任せ、人間にしかできないことに人間の役割をシフトして、人間だけではできない新たな価値を創出することを目指そうというわけです。

この考えに立てば、「DXを実現する」とは、次のように解釈できます。

「デジタルが前提」を当然のことと考え、実践する企業の文化や風土を実現すること

そうなれば、先に述べたビジネス・プロセスやビジネス・モデルの破壊・変革・創造を伴う取り組みが進み、ビジネス・プロセスや働き方などの抜本的な変革や新たな顧客価値の創出、ビジネス・モデルの転換、新規事業分野への進出などのビジネスの変革が、当然のこととして受け入れられ、進んでいくことになります。

ところで、なぜ「Digital Transformation」 を”DT”ではなく”DX”と表記するのでしょうか。実は、ここにもDXの本質が現れています。本来、Transformationには上下を入れ替えるや、ものごとひっくり返すという意味があります。そのイメージを”X”で表現していると言われています。まさに、常識を「入れ替える」ことや「ひっくり返す」ことが、DXの本質と言えるわけです。

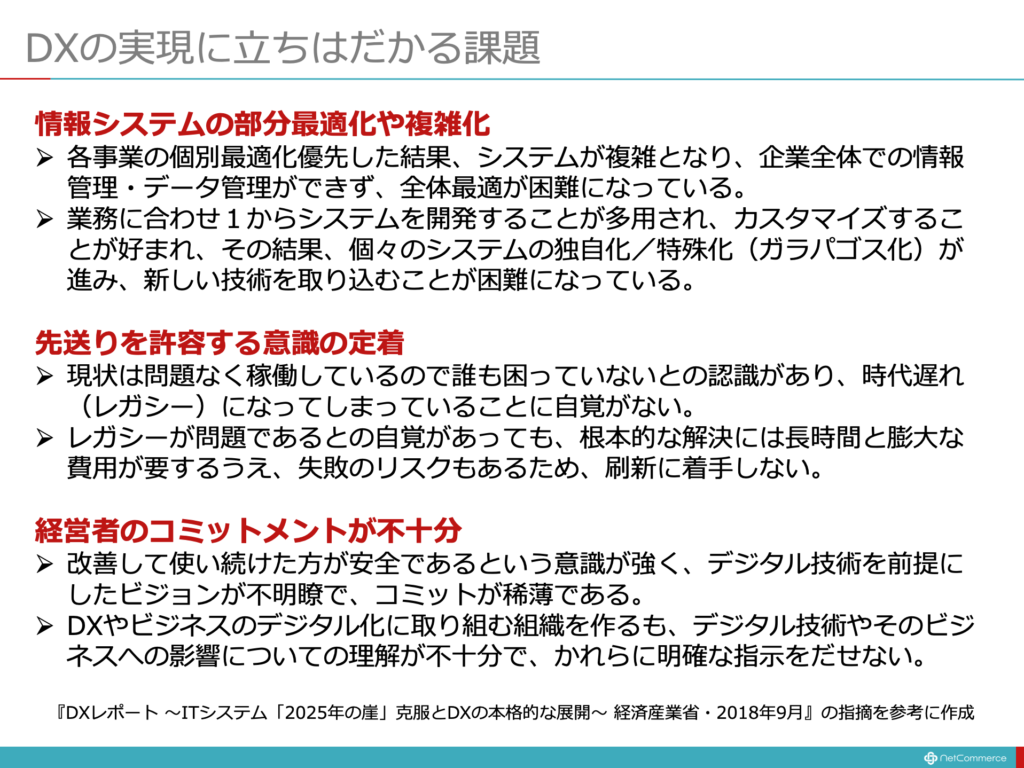

DXの実現に立ちはだかる課題

そんなDXを実現する上で、私たちは、いまの現実にも向き合わなくてはなりません。

2018年9月に経済産業省が発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』では、次のように指摘しています。

情報システムの部分最適化や複雑化

- 各事業の個別最適化優先した結果、システムが複雑となり、企業全体での情報管理・データ管理ができず、全体最適が困難になっている。

- 業務に合わせ1からシステムを開発することが多用され、カスタマイズすることが好まれ、その結果、個々のシステムの独自化/特殊化(ガラパゴス化)が進み、新しい技術を取り込むことが困難になっている。

先送りを許容する意識の定着

- 現状は問題なく稼働しているので誰も困っていないとの認識があり、時代遅れ(レガシー)になってしまっていることに自覚がない。

- レガシーが問題であるとの自覚があっても、根本的な解決には長時間と膨大な費用が要するうえ、失敗のリスクもあるため、刷新に着手しない。

経営者のコミットメントが不十分

- 改善して使い続けた方が安全であるという意識が強く、デジタル技術を前提にしたビジョンが不明瞭で、コミットが稀薄である。

- DXやビジネスのデジタル化に取り組む組織を作るも、デジタル技術やそのビジネスへの影響についての理解が不十分で、かれらに明確な指示をだせない。

この現実に真摯に向き合うことなくして、DXの実現は無理な話です。ましてや、「こうなっていることには相応の事情があり、仕方がないこと」と、現実を都合よく解釈してしまっては、なにもできません。

DXは、これまでの常識の延長線上にはないことをまずは自覚し、デジタル技術の急激な進化とビジネスへの影響の大きさを受けとめ、新しい常識を前提に、DXの実現にむけて、取り組まなくてはならないのです。

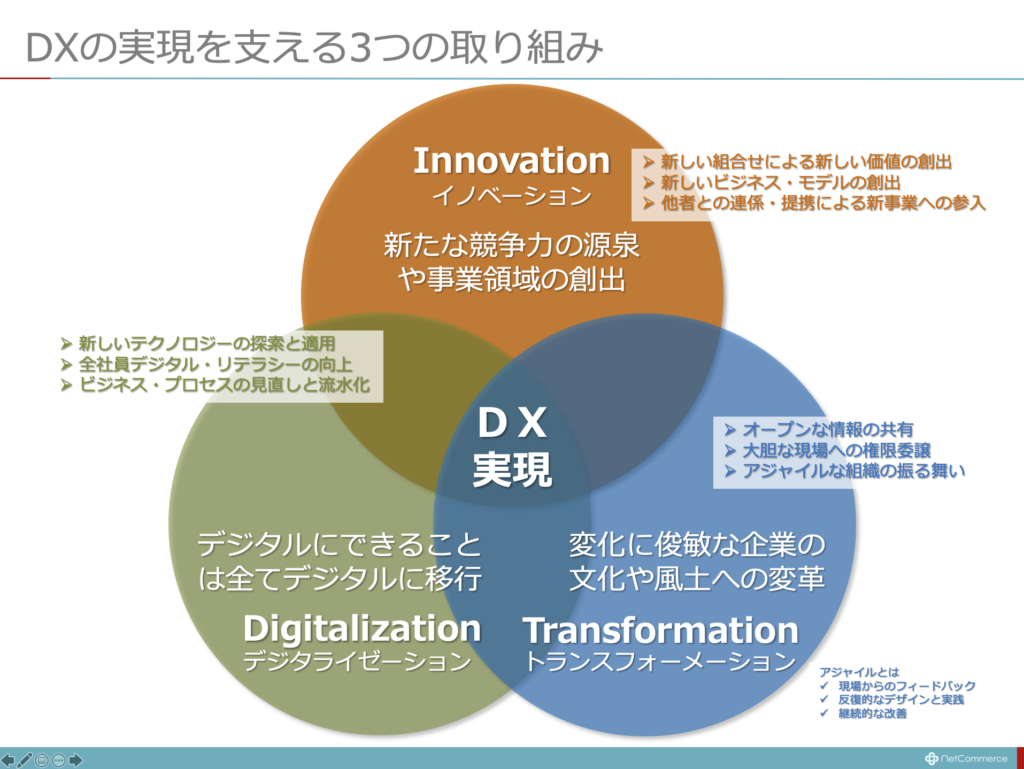

DX実現に向けた具体的な取り組み

その具体的な取り組みとは、「Innovation」、「Digitalization」、「Transformation」の3つのことを、継続し続けることです。

Innovation

新たな競争力の源泉や事業領域を創出することを目的とした取り組みです。Innovationとは、本来、「これまでにはなかった新しい組合せを見つけ新たな価値を産み出すこと」です。新技術を発明(Invention)することとは、異なる概念です。

普段当たり前にこなしていた業務手順に、これまで誰も考えつかなかった手順や技術を採用することで、業務の効率が10倍になった、あるいは、大きな付加価値を産み出すことができるようになったなどが、Innovationです。

例えば、直ぐに乗りたいのに、手をあげてもタクシーは止まってくれない。ならば、自家用車の空いている時間をシェアして、アプリで簡単に呼び出せるようにすれば、この状況が改善されるのではないかと考え、登場したのが、ライドシェア・サービスのUberです。自動車での移動を別のやり方で、もっと便利にと考え、作られたこのサービスは、急速な勢いで事業を拡大しました。同様のサービスも多数登場し、タクシーやレンタカーを駆逐しつつあります。

Uberは、これまでに無い、まったく新しい技術を生みだしたわけではありません。「便利な自動車での移動」を新しいやり方で、そして既存の技術の新しい組合せを採用することで、実現しました。

また、2011年9月に発売されたPC作業用メガネ「JINS PC」は、PCディスプレイのブルーライトをカットする機能を打ち出した製品として、大ヒットしました。本来、メガネは、目の悪い人が使うものだという常識を打ち破り、目の良い人のために、目が悪くならないようにと、製品化されたたものです。「目の悪い人」という限られたメガネの市場を、それよりも遥かに大きな「目の良い人」へと市場を拡げたことが、ビジネスを飛躍させた理由です。しかも、「目の悪い人」もこれ以上は、悪くしたくないという理由から、彼らをも取り込むことに成功し、さらにビジネスを拡大させることに成功しました。

ブルーライトをカットするための技術は、枯れた技術であり、決して、新たな発明ではありませんでした。しかし、これを「メガネ」と新しく組合せることで、これまでにはない、新たな価値を創出したのです。

UberもJINS PCも、既存の技術を使って新しい組合せを見出し、これまでには無い新しい価値を創出したInnovationの典型的な事例といえるでしょう。

Digitalization

デジタルにできることは、全てデジタルに移行することを目的とした取り組みです。紙の書類やハンコに頼る業務プロセスを完全なペーパーレスに置き換えること、場所に制約されることなく、どこでも自分の仕事をこなすことができるワークプレイスをクラウド上に構築することこと、ルーチン化、あるいはパターン化された手順や判断を自動化するなど、デジタル技術の進化によって、「人間にしかできなかったこと」を機械に置き換えられるようになりました。また、人間の経験や習慣に頼るのではなく、膨大なデータから最適な判断を高速に下すこと、つまり「人間にはできなかったこと」を機械に置き換えることができるようにもなりました。

デジタル技術を駆使して、デジタル化の領域を徹底して広げることで、人間は、人間にしかできないことに、十分な時間を割けるようになります。つまり、日々のオペレーションに意識を傾けていた時間を、創造的なアイデアや新しい組合せ、すなわちInnovationのために使えるようになるわけです。

また、お客様への的確で迅速な対応ができるようになります。ビジネス環境の変化に即応して、ビジネス・プロセスやサービスの改善を高速に繰り返し、常に最適な状況を維持することもできるようになるでしょう。

スピードが劇的に速まり、コストが大幅に低減すれば、これによって、生まれた余力を、一層の改革や改善、Innovationに傾注できるようになり、企業の体質や競争力の強化に寄与します。

Transformation

変化に俊敏な企業の文化や体質へと変革することを目的とした取り組みです。

Innovationの重要性を、声を大にして唱えても、あるいは、最先端のテクノロジーを採用して業務プロセスを高速化しても、それを使いこなして、ビジネス価値に変えるのは、人や組織です。

例えば、失敗を許容する文化の中で、常識を逸脱し、試行錯誤を繰り返すことで、Innovationは、生みだされます。そのためには、セルフ・マネージメントできるプロフェッショナル同士の高い信頼関係を前提とした自律したチームによって組織を運営してゆくことが大切です。そのようなチームは「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームに共有された信念」すなわち「心理的安全性」が担保された組織でなくてはなりません。「リスクを取って挑戦してもいいし、失敗してもいい」というお互いの信頼関係を前提とした組織であればこそ、試行錯誤を高速に繰り返し、Innovationを生みだすことができるのです。

また、社内に留まらず、広く社外にも目を向け、連携や提携をダイナミックに実施することで、画期的な新しい組合せを創り出すことができます。企業の「格」や「過去の実績」にこだわるのではなく、オープンに、そして、フェアに能力や可能性を見出し、多様性を高めてゆくことも、Innovationの前提です。

リモートワークのための環境を整えても、「打ち合わせは直接顔を合わせてやらなくては、意味がない」とか、「ハンコは少し傾けて押すのが礼儀であり、そういう仕事の常識なくして、一人前とは言えない」などと、時代錯誤の価値観を持ち続けている限りに於いては、デジタルの価値を引き出すことはできないでしょう。SlackやTeamsなどのビジネス・チャットを導入して、リアルタイムなコミュニケーションができるようになっても、正式な報告は、文書にして提出することが「きまり」になっているようでは、ビジネス・スピードは上がりません。ビジネス・スピードを上げるには、現場への大幅な権限委譲が不可欠です。だからこそ、現場のいまを「見える化」するセンサーとして、ビジネス・チャットが、使われるわけですが、古き良き時代の「きまり」や「ルール」に縛られていては、デジタルの価値は、発揮できません。

高度経済成長の時代には、ビジネスは「モノが主役」でした。たくさんのモノを作り、それを売りさばくことで、企業は収益を上げてきました。個々人の個別最適ではなく、汎用的な標準品を効率よく作り、広く市場に売りさばくためには、労働力が最も大切な経営資源であり、その効率や規模を維持することが、経営者には求められていました。そのために、従業員は、働く時間を管理され、長時間働くことが美徳されていたのです。

定時での出社や退社を管理するという考え方は、その時代の常識であり、そうやって働けば、個々人の才覚にかかわらず役職が上がり給与も上がるという「年功序列」も従業員の時間を管理することと同根の思想が前提にあります。

「モノが主役」の時代は終焉を迎え「サービスが主役」の時代を迎えました。従業員の時間を管理するのではなく、従業員の信頼とやる気を管理することで、一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出すことが、企業の価値を左右する時代です。その前提にあるのは、現場への深い信頼と成果に対するコミットメントを大切にするという考え方です。InnovationもDigitalizationも、そんな企業の文化や風土があってこそ、その価値を引き出すことができます。

DXの実現は経営者と現場の共感なくして進まない

「Innovation」、「Digitalization」、「Transformation」は、それぞれに異なる目的の達成を目指します。これを「DX推進室」や「DX本部」といった、肩書きを与えた組織に、全て任せてしまうには、無理があるように思います。それぞれを、CEOに肩を並べる役員が所管し、大きな権限を行使すべきは、言うまでもありません。例えば、Innovationであれば、 CTO(Chef Technology Office)であり、Digitalizationであれば、CIO(Chef Innovation Officer)の役割かも知れません。また、Transformationであれば、CXO(Chef Transformation Officer)を任命すべきかもしれません。

「DX推進室」や「DX本部」といった組織は、それぞれの取り組みの先にある「あるべき姿」すなわち、共通する会社のビジョンを各組織に徹底させ、予算や人材といったリソース、あるいは、取り組みを調整するコーディネーター、あるいはプロデューサーといった役割を担うべきではないでしょうか。

どのような役割分担や組織体制を組むかは、それぞれに事情があり、これを唯一のやり方と申し上げるつもりはありません。ただ、目的の異なるこれら3つの取り組みを、区別することなく、曖昧なままに「DX推進室」や「DX本部」といった組織に丸投げしてしまうようなやり方では、うまくいくことはありません。

経営者がデジタル技術やビジネスへの影響についての理解を深め、明確なビジョンとコミットメントを示すことが、なによりも大切なことです。現場もまた同様の理解を深め、経営者のビジョンやコミットメントに共感し、その実現にむけて、取り組むことです。

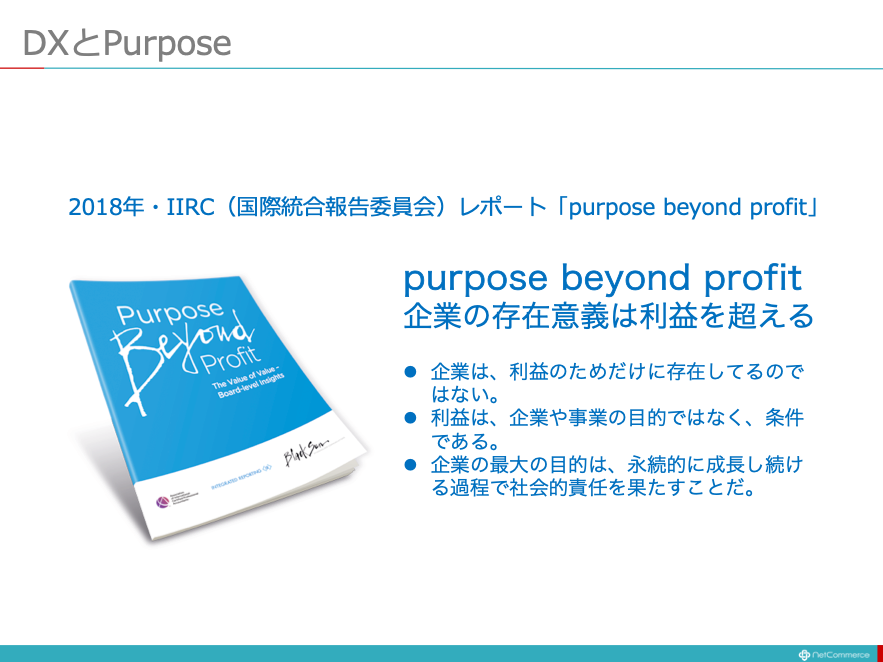

DXとは企業の存在意義を貫く取り組み

コロナ禍によって、私たちは、「不確実性」という現実に、否が応でも向きあわされています。これは、コロナ禍という特殊事情に固有の事態ではなく、いまの時代の普遍的な状況であり、コロナ禍によって、それが浮き彫りにされたにすぎません。コロナ禍が収まった後も、「不確実性」は、私たちの社会の「常態」で、あり続けることになるでしょう。そんな時代にあって、企業は利益を追求するだけでは生き残れない時代になりました。

ピーター・ドラッカーが語ったように「社会的な目的を実現し、社会、コミュニティ、個人のニーズを満たす」こと、すなわち、自らの存在意義(purpose)を追求し、これを事業というカタチを通して社会に還元することが、企業の役割なのです。

社会環境の劇的な変化やデジタル技術の急速な発展があったとしても、自らの存在意義を常に問い、ビジネス・プロセスやビジネス・モデルを時代に合わせてアップデートし続けなければ、事業の継続や企業の存続は、立ちゆかなくなってしまいます。

purpose beyond profit (企業の存在意義は利益を超える)

IIRC(International Integrated Reporting Council/国際統合報告評議会)の2018年の報告書のタイトルです。

IIRCは、企業などの価値を長期的に高め、持続的投資を可能にする新たな会計(情報開示)基準の確立に取り組む非営利国際団体で、業績などの財務情報だけでなく、社会貢献や環境対策などの非財務情報をも一つにまとめた統合報告(integrated reporting)という情報開示のルールづくりやその普及に取り組んでいます。

利益は企業が自らの存在意義を追求した結果としてもたらされる

このように読み替えてみてはどうでしょう。

企業が利益を求めることは、当然のことです。しかし、「不確実性が常態化」した時代にあっては、これまでうまくいっていたからと、同じやり方で利益を求めても、直ぐに通用しなくなってしまいます。だからこそ、企業は自らのpurposeを問い続け、それを社会に提供する方法を時代に合わせて変化させつづけるしかありません。利益とは、purposeを貫らぬきつつも、やり方をダイナミックに変化させ続けることで、結果としてもたらされるものだと、考えるべきなのでしょう。

DXもまた、purposeと切り離して考えることはできません。DXは、これまでも述べてきたとおり「デジタルを駆使して、既存を改善すること」ではありません。

DXとは、デジタル技術を前提に、企業の存在意義を貫く取り組み

このように解釈することもできるでしょう。「不確実性の常態化」とは、「予測ができない」ということです。世の中の変化をじっくりと見定め、時間をかけて、計画的に対処してゆくことはできません。だから、変化に俊敏に対応し、ビジネス・プロセスやビジネス・モデルをダイナミックに変化させ続けることができる能力を獲得しなければなりません。デジタルをそのための前提と位置付け、この状況に対処しようというのが、DXの本質と言えるのではないでしょうか。

そんなDXは、デジタル技術だけでは実現できません。DXに向きあうひとり一人が、その本質を正しく理解し、企業の文化に風土の変革を図ることです。それができて、企業はpurposeを貫くことができるのです。

DXとは、そんな企業活動の根幹に向きあうことなのです。

。

【募集中】第35期 ITソリューション塾

オンライン(ライブと録画)でもご参加いただけます。

ITソリューション塾・第35期(10月7日開講)を募集しています。

本塾では、そんな「これから」のITやビジネスのトレンドを考え、分かりやすく整理し、このブログで紹介したDXの本質についても、実践に取り組む皆さんとともに学んでいこうと思います。

特別講師

この塾では、知識だけではなく実践ノウハウについても学んで頂くために、現場の実践者である下記の特別講師をお招きしています。

=====

- アジャイル開発とDevOpsの実践

- 戦略スタッフ・サービス 代表取締役 戸田孝一郎 氏

- 日本のIT産業のマーケティングの現状と”近”未来

- シンフォニーマーケティング 代表取締役 庭山一郎 氏

- ゼロトラスト・ネットワーク・セキュリティとビジネス戦略

- 日本マイクロソフト CSO 河野省二 氏

=====

- 日程 初回・2020年10月7日(水)~最終回・12月16日(水)

- 毎週18:30~20:30

- 回数 全10回+特別補講

- 定員 100名

- 会場 オンライン(ライブと録画)および、会場(東京・市ヶ谷)

- 料金 ¥90,000- (税込み¥99,000)

- PCやスマホからオンラインでライブ&動画にて、ご参加頂けます。

- 資料・教材(パワーポイント)はロイヤリティフリーにて差し上げます。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー

【8月度のコンテンツを更新しました】

======

新規プレゼンテーション・パッケージを充実させました!

・「新入社員研修のための最新ITトレンド研修」の改訂

・そのまま使えるDXに関連した事業会社向け講義パッケージを追加

・ローコード開発についてのプレゼンテーションを充実

・ITソリューション塾・第34期のプレゼンテーションと講義動画を改訂

======

新入社員研修

【改訂】新入社員のための最新ITトレンドとこれからのビジネス・8月版

講義・研修パッケージ

【新規】デジタル・トランスフォーメーションとこれからのビジネス*講義時間:2時間程度

> 自動車関連製造業向けの研修パッケージ

======

【改訂】総集編 2020年8月版・最新の資料を反映(2部構成)。

【改訂】ITソリューション塾・プレゼンテーションと講義動画 第34期版に差し替え

>これからのビジネス戦略

======

ビジネス戦略編

【改訂】デジタルとフィジカル p.9

【改訂】イノベーションとインベンションの違い p.10

【新規】DXを支えるテクノロジー p.18

【改訂】DXはどんな世界を目指すのか p.19

【新規】「モノのサービス化」の構造 p.46

【改訂】ビジネス価値の比較

【新規】ビジネス価値のシフト p.48

【新規】自動車/移動ビジネスの3つの戦略 p.49

【新規】ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用 p.137

【新規】ナレッジワーカーの本質は創造的な仕事と主体性 p.138

【新規】コンテクスト文化から考えるリモートワーク p.139

【新規】リモートワーク成功の3要件 p.140

サービス&アプリケーション・先進技術編/IoT

【改訂】IoTの定義とビジネス p.15

サービス&アプリケーション・先進技術編/AI

【新規】ニューラル・ネットワークの仕組み p.68

クラウド・コンピューティング編

【改訂】クラウドに吸収されるITビジネス p.106

【新規】クラウド・ネイティブへのシフトが加速する p.107

開発と運用編

【改訂】開発の自動化とは p.94

【新規】ノー・コード/ロー・コード/プロ・コード p.95

【新規】ローコード開発ツール p.96

【新規】ローコード開発ツール p.97

【新規】ローコード開発ツールの 基本的な構造 p.98

下記につきましては、変更はありません。

ITの歴史と最新のトレンド編

テクノロジー・トピックス編

ITインフラとプラットフォーム編

サービス&アプリケーション・基本編