そもそも、「SIとは何か」を考えてみたことはあるだろうか。歴史をふり返ると、SIというサービス・ビジネスの本質が見えてくる。

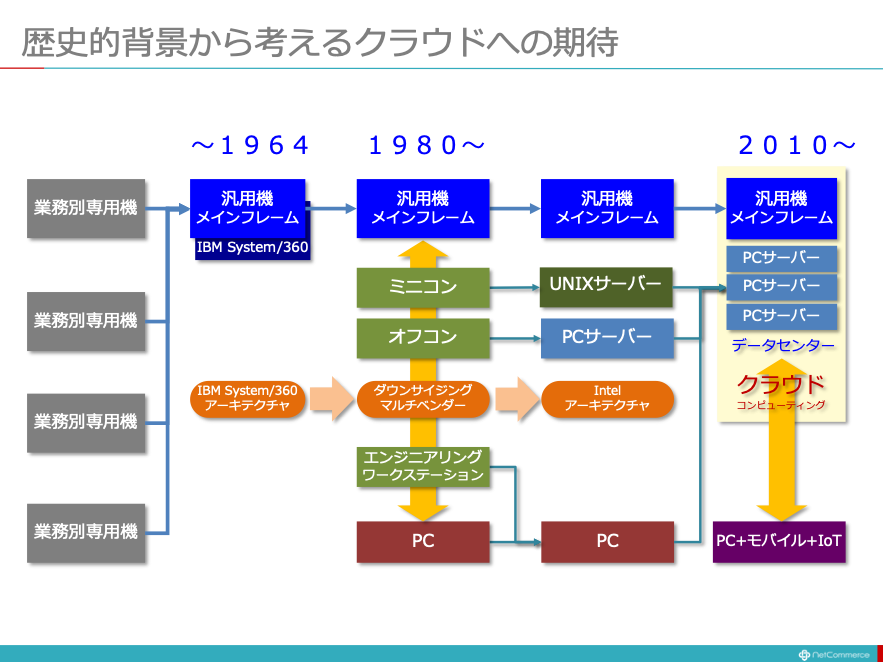

1978年のVAX11/780の登場は、ミニコンやオフコンの登場を促し、1981年のIBM PCの出現は、PCのビジネス利用を拡大させるきっかけを作った。

それまでコンピュータと言えば、高価なメインフレームが主流で、この時期、安価に導入できるミニコンやオフコン、PCが登場し、「何でもメインフレーム」から、「小型コンピューターに分散する」ダウンサイジングの流れが始まる。さらに、コンピュータ本体の価格低下と機種の多様化に拍車がかかり、台数の増加とメーカーの異なるコンピュータの混在、それにともなう相互の接続や互換性の確保、バージョンアップやトラブルへの対応など、運用管理に伴う負担が増大することになった。世に言う「マルチベンダー」の時代を迎える。

それ以前は、コンピュータは、メインフレームによる集中システムが常識であり、端末から本体、ソフトウエアに至る一切合切の組み合わせをIBM、富士通、日立などのメインフレーム・メーカーに任せることができた。しかし、「マルチベンダー」を選んだ企業は、膨大な数の分散システムを自らの責任で組み合わせ、その運用管理の負担を抱え込むことになった。

当時、メインフレーム・メーカーの頂点にあったIBMは一社完結主義を貫き、この「ダウンサイジング」の流れも自社の製品で完結させることを目指した。私は、当時IBMの営業としてその最前線に立っていた。

しかし、時代の流れには抗しきれず、「マルチベンダー」を前提にダウンサイジングが本流となり、IBMの収益は減収減益に転ずることになる。そんな時代の1993年、当時RJRナビスコのCEOであったルイス・ガースナー氏をCEOとして招聘した。外部の人間がCEOになるのは、IBMにとってははじめてだった。それほどIBMは追い込まれていたし、もはや同質化された企業文化からは、変革の時代を乗り切ることができないと考えたのだ。

彼は、早々にこの「ダウンサイジング」の現状を知り、これまでのIBMの基本理念であった一社完結主義を捨て「メーカーを問わず、その組み合わせに責任を持つ」ことを宣言し、IBMの製品だけではなく、他社の製品を含めてシステムの構築やサポートを行う「ソリューション」をサービスとして提供することとし、このソリューションを提供するサービス・ビジネスをシステム・インテグレーション(SI)と呼ぶことにした。

それ以前から、ソリューションやシステム・インテグレーションという言葉は、使われていたが、そこに明確な定義はなく、各社各様にキャッチフレーズとして使っていた。そこに新たな定義を与えたことになる。IBMはこれを機に、ハードウェア・メーカーからサービス・プロバイダーへと大きく軸足を移すことになる。

このような「SI/システム・インテグレーション」の出自を考えれば、次のことがSIというサービス・ビジネスの本質であることが見えてくる。

お客様のニーズに応えるために、自他にこだわることなく製品・サービスの最適な組合せを提供し、これを実現することで収益を上げる

この解釈が唯一のものであると、押しつけるつもりはない。ただ、SIerであることを自認するのであれば、自らのアイデンティティをあきらかにして、社会での役割を果たす必要があるだろう。歴史は、そんなことを考える素材を私たちに与えてくれる。

さて、もうひとつ、歴史的な視点から、ITに期待される役割の変遷を見てみよう。

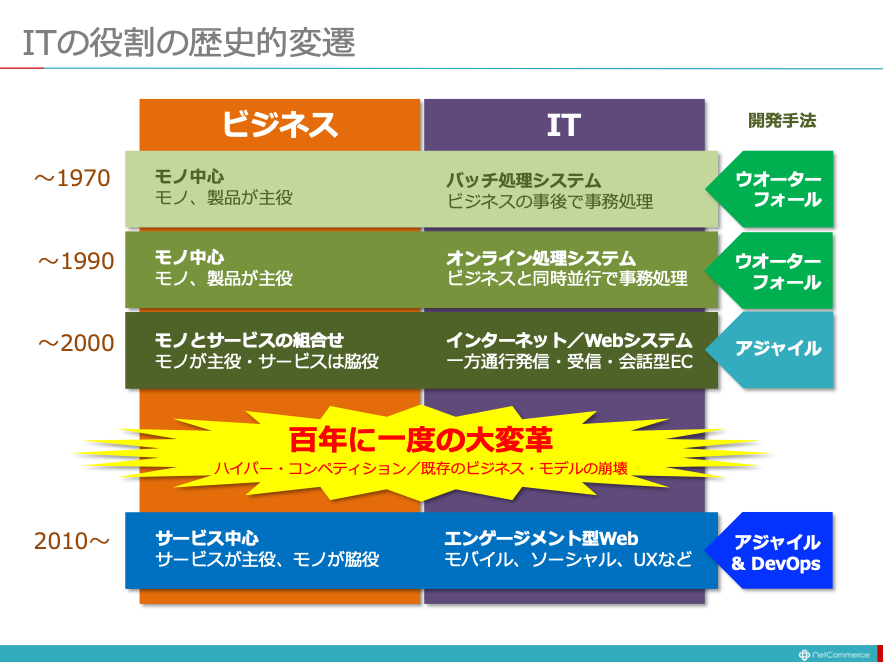

歴史をふり返れば、ビジネスとは、「モノが主役」の時代が長く続いた。ITはそんなモノのビジネスの事務処理を合理化する手段として重宝されることになる。その後サービスの重要性も叫ばれるが、モノのビジネスを支える脇役に留り、しばらくは「収益の主体はモノを売ること」という考え方が主流を占めていた。

変化の兆しが見え始めたのは、インターネットが登場した1990年代の半ば以降となる。先にも紹介したようにIBMが、ハードウェア・メーカーからサービス・プロバイダーへと大きく軸足を移すのもこの時期にも重なる。

2000年代に入ると、この流れがさらに加速する。当初は、インターネット介し情報やサービスを一方通行で提供していたが、インターネットが普及するに従い、双方向・対話型のインターネット利用が拡大してゆく。2005年、ティム・オライリーが、Web 2.0すなわち、「旧来は情報の送り手と受け手が固定され送り手から受け手への一方的な流れであった状態が、送り手と受け手が流動化し誰でもがウェブを通して情報を発信できるように変化したウェブ」を提唱したのもこの時期だ。梅田望夫が、2006年に著書『ウェブ進化論』で、Web 2.0の本質を「ネット上の不特定多数の人々(や企業)を、受動的なサービス享受者ではなく能動的な表現者と認めて、積極的に巻き込んでいくための技術やサービス開発姿勢」と説明している。

つまり、インターネットを介しての双方向での対話を前提にサービスを提供するという考え方であり、ブログやサーシャル・メディアもこの頃に登場する。ちなみに、小職がブログを始めたのは2008年である。

この時代に登場するのがアジャイル開発だ。2001年、「アジャイルソフトウェア開発宣言 (Manifesto for Agile Software Development) 」が公開された。アジャイル開発とは、こんなサービスが世の中に認知されつつある時代、つまりモノからサービスへとビジネスの主軸がシフトし始める時期に登場したもので、その後、サービスが主役になる時代のITを支えてゆくアプリケーション開発の考え方や手法として定着してゆくことになる。

ところで、サービスの価値は、「MoT : Moment of Truth(真実の瞬間)」で決まるという考え方がある。1980年代初頭にスカンジナビア航空のCEOを勤めたヤン・カールソンがこの言葉を使って、自社の改革をすすめていた。

彼は、同航空会社でお客さまに直接応対するスタッフの当時の平均応接時間が15秒であり、そのわずかな時間にお客さまが判断するサービスの質が同社の成功を決めると考えた。つまり、提供する側と受け取る側の一瞬の関係をどう構築するかで、サービスの価値が決まる。この考え方は、あらゆるサービスにあてはまり、インターネットを介したサービスも同様である。

いま、社会はハイパー・コンペティシションの時代を迎える。この概念は、米コロンビア大学ビジネス・スクール教授、リタ・マグレイスが、自著「The End of Competitive Advantage(邦訳:競争優位の終焉)」中で論じたもので、市場の変化に合わせて、戦略を動かし続けなければ、企業のもつ競争優位性が、あっという間に消えてしまうこのような市場の特性をとして説明している。

このような時代に企業が生き残るためには、圧倒的なビジネス・スピードを身につけなければならない。業界に突如として現れる破壊者たち、予測不可能な市場環境、めまぐるしく変わる顧客ニーズの変化など、ビジネス環境は、これまでになく不確実性が高まっている。

ビジネス・チャンスは長居することはなく、激しく変化する時代にあってチャンスを掴むにはタイミングを逃さないスピードが必要となる。顧客ニーズもどんどん変わり、状況に応じ変化する顧客やニーズへの対応スピードが企業の価値を左右する。競合もまた入れ代わり立ち代わりやって来くる。決断と行動が遅れると致命的な結果を招きかねない。「長期計画的にPDCAサイクルを回す」といったやり方ではもはや対処できない。このような時代を背景に、「サービスが主役、モノが脇役」の時代を迎えている。

これはサービス事業者だけの話しではない。製造業のエクセレント・カンパニーであるトヨタが、もはや自らを「モビリティ・カンパニー」つまり、移動をサービスとして提供する企業に転換するコトを宣言している。あらゆるビジネスが、サービスを主役に位置付けなければ生き残れない時代になってしまったと言っても過言ではないだろう。デジタル・トランスフォーメーション/DXもまた、このような文脈になぞらえて考えてみると、その必然性も見えてくる。

このような時代のビジネスの価値はMoTの価値によって決まる。つまり市場からのフィードバックを常に受けとめ、何が最適かを直ちに判断して、直ちにアップデートしたサービスを提供しなくてはならない。それがインターネットを介したサービスであれば、そのサービスを本番に移行しても直ちに安定稼働が保証されなくてはならない。

必然的にアプリケーション開発はアジャイル開発でなくては対応できないし、それをサービスとして安定して提供し続けるためにはDevOpsが前提となるのは、いうまでもない。

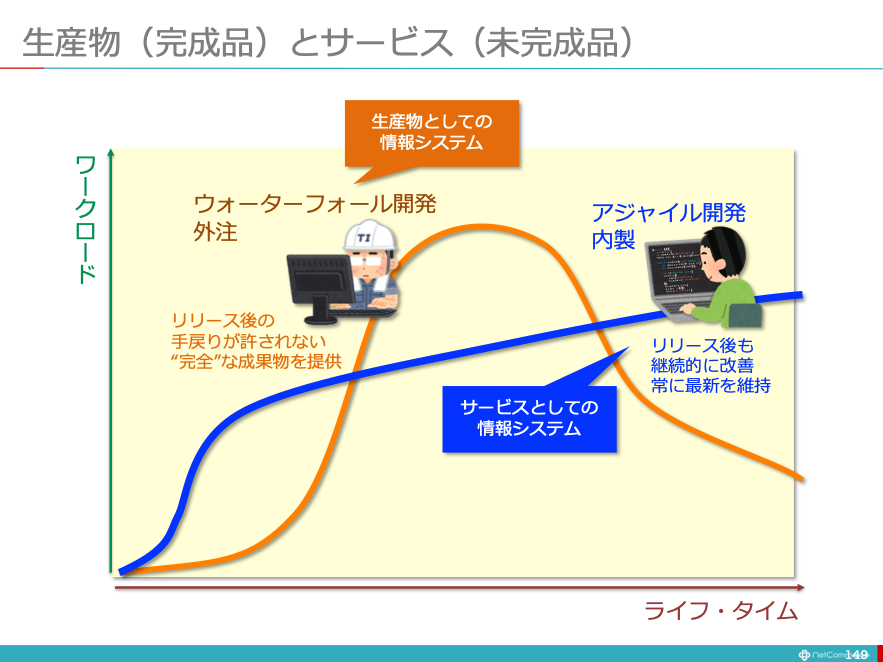

ウォーターフォール開発とアジャイル開発を手法の違いであると解釈するのは一面的な見方でしかない。本質は、モノが主役だった時代の「生産物としてのソフトウェア」を提供することなのか、サービスが主役となった時代の「サービスとしてのソフトウエア」を提供することなのかの違いにある。

前者はリリース後の手戻りが許されないので「完全」な成果物を求められる。一方後者は、できるだけ早くサービスを立ち上げてユーザーとの関係を築き、ユーザーのフィードバックをもらいながら継続的にアップデートを繰り返し、その時々の最適を維持しようという考えが前提にある。

手法は、このような思想的背景を前提に作られているので、例え表面的な手法をまねしてみても、思想がちぐはぐであれば、それがうまくいくことはない。

このように考えれば、これからはアジャイル開発が主流となりDevOpsがこれを支える取り組みとして、もはや不可分なものになることは、容易に理解できるだろう。

SIerとして、自分たちのこれからの事業戦略を考えるとき、このような歴史的必然を織り込んでおくべきだ。

なにもこの解釈を押しつけるつもりはないが、歴史は未来を教えてくれる最高の教師である。ひとつひとつのテクノロジーやプロダクトがどうなるかまで、歴史から読み解くことは難しいが、大きな方向性は見て取ることができるだろう。そういう目線で、日々アップデートされるテクノロジーやサービス、プロダクトの情報を眺めてみると、なるほどこれは使えそうだ、いやこれはタピオカ(一時的な流行の意)だと判断することができるだろう。

私はいま、これからの時代に求められるテクノロジーやビジネスのキーワードは「スピード×アジリティ×スケーラビリティ」だと捉えている。ハイパー・コンペティションの時代に市場が求めるサービスを市場の変化に合わせて最適な状態にアップデートし続けるためにはこのキーワードが鍵になるだろう。

さて、あなたの会社の「SI」はこのような社会の変化を前提にアップデートされているだろうか。未だモノが主役の時代の生産物のITを作ることから抜け出せないとすれば、あきらかに時代錯誤であって未来は閉じていることを悟るべきだろう。

大切なことは、目に見える現象ではなく、その背後にある本質である。もし、事業改革を進めようというのであれば、流行のDXで大騒ぎする前に、まずは、自らのビジネスの本質が、時代の潮流に正しく与しているのかを問い直すことから始めてはどうだろう。

ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー/LiBRA

【11月度のコンテンツを更新しました】

・SI事業者・ITベンダーのための「デジタル・トランスフォーメーション・ビジネス・ガイド(PDF版)」を公開しました。

・最新・ITソリューション塾・第32期の講義資料と講義の動画(共に一部)を公開しました。

======

総集編

【改訂】総集編 2019年11月版・最新の資料を反映しました。

パッケージ編

【新規】SI事業者・ITベンダーのための「デジタル・トランスフォーメーション・ビジネス・ガイド(PDF版)」

ITソリューション塾(第32期に更新中)

【改訂】デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

【改訂】ソフトウェア化するITインフラ

【改訂】新しいビジネス基盤 IoT

【改訂】人に寄り添うITを実現するAI

動画セミナー・ITソリューション塾(第32期に更新中)

【改訂】デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

【改訂】ソフトウェア化するITインフラ

【改訂】新しいビジネス基盤 IoT

【改訂】人に寄り添うITを実現するAI

======

ビジネス戦略編

【新規】DXとは何か? p.3

【新規】OMO Online Merges Offline p.7

【改訂】コレ1枚でわかる最新ITトレンド p.12

【新規】何のためのDXなのか p.20

【新規】Data Virtuous Cycle : DXの基盤 p.24

【新規】デジタル・トランスフォーメーションのBefore/After p.38

【新規】Before DX / After DX におけるIT投資の考え方 p.40

【新規】何をすればいいのか? p.105

【新規】目利き力 p.165

【新規】DXとは何をすることか p.166

サービス&アプリケーション・先進技術編/IoT

【新規】CPSのサイクル p.19

【新規】IoTによってもたらされる5つの価値 p.21

サービス&アプリケーション・先進技術編/AI

【新規】「学習と推論の役割分担 p.81

【新規】Whyから始めよ p.118

【新規】人間と機械の役割分担 p.119

クラウド・コンピューティング編

【新規】銀行勘定系 クラウド化拡大 p.30

【改訂】米国政府の動き p.32

【新規】メガクラウド・ベンダーの内製化支援プログラム p.33

【新規】クラウド・ネイティブとは p.130

【新規】システムの役割とこれからのトレンド p.131

開発と運用編

【新規】改善の原則:ECRS p.5

【新規】システム構築事例 :オンライン・サービス事業者 p.7

【改訂】ワークロードとライフ・タイム p.8

【新規】ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違い p.9

テクノロジー・トピックス編

【新規】Apple A13 Bionic p.21

【新規】ARMのAI向けIPコア p.33

【新規】GPUの内部はマッシブ・パラレル型 p.62

下記につきましては、変更はありません。

・ITインフラとプラットフォーム編

・サービス&アプリケーション・基本編

・ITの歴史と最新のトレンド編