売上増や利益を増やす、顧客の満足度を高める、経費を削減する。

本来は、このような事業目的を達成するためにITシステムを作るわけです。しかし、事業目的はお客様に預け、ITシステムを作ることが自己目的化してしまい、「ITシステムを作る」ための自動装置の歯車としてしか、生きることができなくなってしまったのが、多くのSI事業者やITベンダーの現実ではないのでしょうか。

それでも彼らが必要とされるのは、「ITシステムを作る」必要があるからです。ユーザーが使いたいのは、「ITサービス」です。「ITサービス」は、「ITシステム」という道具を作リ、稼働させなければ使えませんでした。だから、ITの専門知識やスキルを持つ労働力を組織力で集め、この道具を作る必要がありました。しかし、先日のGitHub Copilot Workspaceの発表は、もうその必要はありませんという宣言にも等しい内容でした。

「GitHub Copilot Workspaceは、人間が書いたIssueを起点にCopilotがIssueに対応した仕様を書き、実装計画を示し、それに沿ってコーディングや既存のコードの修正を行い、ビルドをしてエラーがあれば修正まで行うという、コーディングのほとんど全ての工程をCopilotが自動的に実行してくれる、というものです。

人間は各工程でCopilotから示される内容を必要に応じて修正するか、そのまま見守ることになります。」

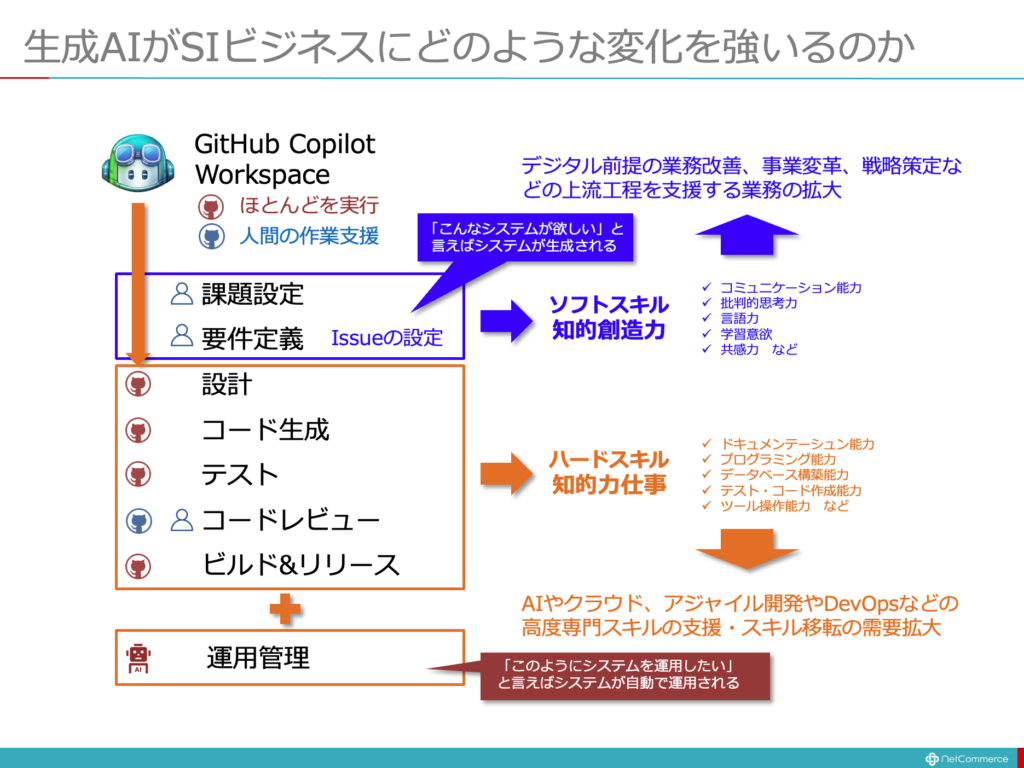

このチャートは、GitHub Copilot Workspaceは、これまでのシステム開発プロセスのどこを置き換えるのかを整理したものです。

これまで、SI事業者やITベンダーが担っていた「知的力仕事」は、AIが代わりにやりますから、お任せ下さいと言っているようなものです。先日のMicrosoft Ignite 2023やAWSのre:inventでの発表内容も、同様のベクトルで多くのサービスが登場しています。

SI事業者やITベンダーの多くは、「知的力仕事」をこなすための工数需要が収益の源泉です。これが不要になろうとしています。本当にそうなれば、”「ITシステムを作る」という自動装置の歯車”では、事業を継続することはできなくなります。

生成AIの登場と進化は、この流れは、一気に加速しそうです。その背景には、このようなツールを生みだした米国のIT事情が、大きく関係しています。

米国で開発生産性を向上させるツールの発表が相次ぐ理由

一般に、システム開発では、進捗の段階によって、必要とする工数が大きく変動します。例えば、企画や設計の段階では少人数で、コード生成は大人数で、テストではまた少人数になります。日本では、このような工数の変動に合わせて、ITエンジニアの雇用や解雇を柔軟に行うことはできません。それは、日本の法律や労働慣行の制約があるからです。そこで、その変動分をITベンダー/SI事業者がバッファーとなって、段階に応じた必要な工数を調達し提供するという慣行が定着しました。そのため、ITエンジニアの7割がITベンダー/SI事業者に所属するという構図が生まれました。

一方、米国では、雇用の流動性が高く、プロジェクト単位、あるいは、システムの開発段階に応じて、必要な工数を雇用し、仕事がなくなれば解雇できはます。結果として、内製化比率が高まります。そのため、ITエンジニアの7割がユーザー企業に所属しています。

ユーザー企業が、エンジニアを雇用し、自らの責任でシステムを内製する米国では、ITエンジニアの生産性が、ユーザー企業のコストに直接影響を与えます。当然、ユーザー企業は、コストを下げるために、開発生産性を大幅に向上させる手段を求めます。そんなニーズに応えようと、これまでも多くの開発生産性向上のためのツールが登場しました。クラウドもまた、そんなツールの1つです。ここに生成AIが登場し、これを使って各社がこぞってサービスの充実を図っています。そして、最大市場の米国ユーザーの期待に応えようと、躍起になっているわけです。

我が国では、開発を担っているのは、ITベンダー/SI事業者です。生産性の向上は、彼らの収益を悪化させますから、なかなか積極的にはなれません。また、ユーザー企業も、これまで彼らに丸投げしているので、システム開発の実践スキルはなく、リスクも担わせているので、彼らに頼らざるを得えません。そのため、このようなツールの導入についての主導権を持つことができず、これらツールの普及が進まないという状況が、生じているわけです。これは、クラウドが米国ほどには普及しなかった理由でもあります。

しかし、ITが競争力の源泉として意識される時代となり、遅まきながら日本のユーザー企業も、開発生産性の向上に本腰を入れ始めました。それが、システムの内製化というトレンドを生み出しています。

内製化の3つのメリットと生成AIツールへの期待

内製化のメリットは以下の3つに整理できます。

- 俊敏性の獲得:ベンダーに頼らず自分たちで即決・即断でき、変化に即応できる

- 先進技術の活用:需要の大きい枯れた技術に偏っているベンダーに期待できない

- 専門スキルの高度化:圧倒的な業務の知見とITを融合させやすい

開発生産性の向上に消極的で、先進テクノロジーのノウハウにも乏しいITベンダー/SI事業者に期待することができません。自分たちでなんとかしなければ、競争に負けてしまいます。そんな事情もあり、内製化への動きが加速するわけです。しかし、そのためのITエンジニアを採用、育成することは容易なことではありません。

そこに登場したのが、生成AIツールです。ITベンダー/SI事業者にたよることなく、自分たちでシステムを開発できます。むしろ業務現場を理解し、あるいは、現場の近くにいるユーザー企業の人間だからこそ「何をしたいか=issue」を的確に表現できるので、生成AIツールを使いこなすには、うってつけです。

ITベンダー/SI事業者の戦略:ステージ1

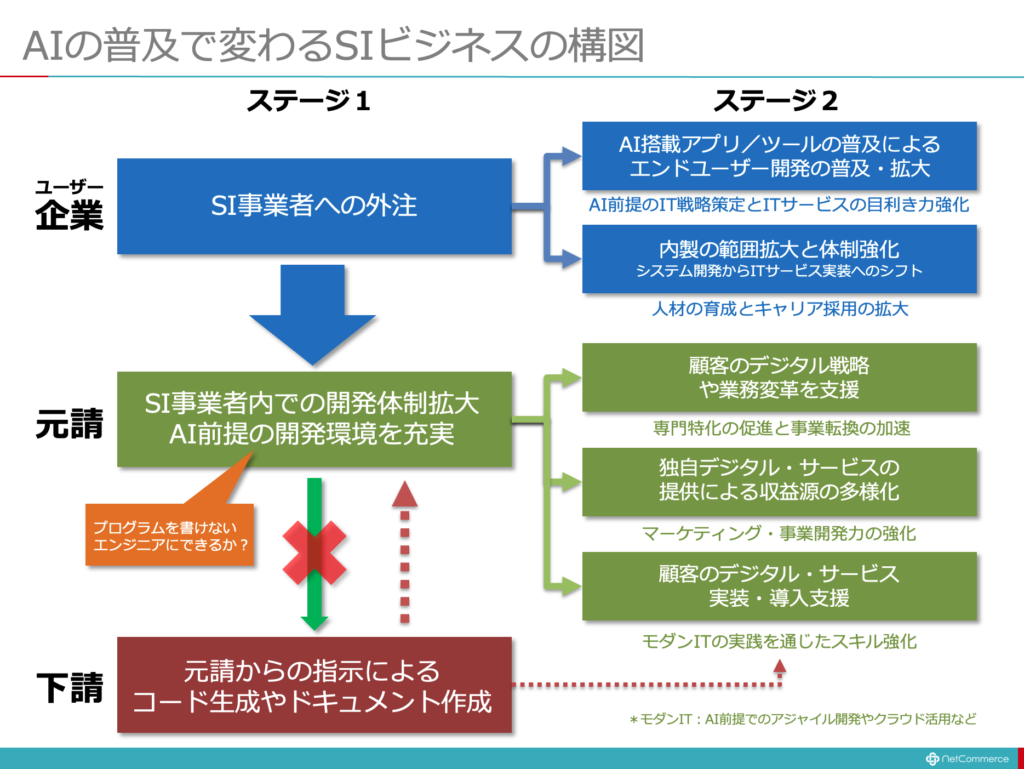

この状況に、ITベンダー/SI事業者は、どのように対処すればいいのでしょうか。これを整理したのが、次のチャートです。

ステージ1は、移行期における状況です。これまで、外注に依存してきたユーザー企業は、容易に外注を辞めることはできません。しかし、元請には、コスト削減の圧力はかかり続けます。また、開発テーマも増え続けます。この両者を取り込んで、ユーザーの期待に応えようとすると、元請の事業者は、下請けへの工数を減らすしかありません。そのためのツールとして、AI開発ツールは使われるようになるでしょう。結果として、SES(工数提供サービス)の仕事は減少します。

しかし、大きな課題があります。それは、元請に「プログラムを書けるエンジニアがいない」という現実です。そうなると、これまで下請けに甘んじていた事業者は、その経験値を活かし、積極的にAIツールを使って開発生産性を高めれば、低コスト、高品質、高速開発をウリにして、直接ユーザー企業を顧客に取り込むチャンスとなるかも知れません。

これらツールを使えば、開発の生産性は高まりますが、あくまで「支援者」の役割であり、今の段階で使いこなすには、「プログラムを書ける」ことが前提です。この前提を満たすことができない元請は、ユーザー企業の期待に応えられず、チャンスを逃してしまうことも考えられます。ここに、下請けが元請になれる下剋上のチャンスがあるかも知れません。

しかし、これは初期段階であり、次のステージ2では、ユーザー企業の内製化の拡大を前提に、根本的な事業の変革が求められるでしょう。

ITベンダー/SI事業者の戦略:ステージ2

「事業目的を達成するための手段であるITシステムの構築をなくす」

生成AIを搭載したシステム開発ツールは、この「あるべき姿」を目指して、機能の進化を続けていくでしょう。

GitHub Copilot Workspaceの発表でも述べられていることですが、「こんなことをしたい」と言えば(つまりIssueを設定すれば)、システムが自動生成される時代を迎えつつあります。

これは、システム開発の生産が高まるとか、人手によるコード生成が不要になるという話しに留まりません。もっと、根本的な変化をもたらすことになります。それは、「長期継続的に使うことを前提にシステムを作り、そのシステムを維持するためにメンテナンスを必要とする」という、これまでの常識の崩壊です。

「その時に必要なシステムを作り、変更や新たなニーズが生じたなら、既存のシステムを捨てて、新しく作り直す」

物理的実態ないソフトウエアです。突き詰めれば、コード(記号)の集合体であるプログラムは、作っては壊しを繰り返しても産業廃棄物が増えるわけではありません。しかし、これまでであれば、ソフトウエアを作るのには、相応の時間も、手間も、コストもかかるため、「作っては壊しを繰り返す」ことは現実的ではなく、会計上も無形固定資産として資産計上され、手間を掛けてメンテナンスすることが当たり前と考えられています。

しかし、生成AIの登場により、この常識が変わります。具体的には、次のような手順です。

- マイクロサービス・アーキテクチャーを前提に、自分たちの業務に特化したサービス(システムを構成する機能部品)を予め用意しておく。

- マイクロ・サービスは、品質保証され、コンプライアンス規程にも準拠したサービスとして用意される。

- これらを生成AIによって、Issueに従って組合せ、構成すれば、業務に必要なITサービスを容易に実装できる。ここで言うサービスとは、必ずしも自分たちが作ったものばかりではなく、クラウド・サービスで提供されるAPIもまた対象となる。

冒頭にも述べたように、ユーザーが求めているのは、「ITシステムを作る」ことではありません。自分たちの事業課題を解決してくれる「ITサービスを使う」ことです。

事業課題とその解決策を一番よく知っているのは、ユーザー自身であるとすれば、ユーザーが自らIsseuを設定するのが一番良いわけです。それができる仕組みが登場したのです。

ユーザーが自分で、ITサービスを思い通りに実装できる、いらなくなったらそれを捨てて、直ぐに作り変えればいいわけです。それができるのなら、ITシステムを専門家に任せて作ってもらう必要はなくなります。まさに「ITシステムを作る」という、ITベンダーやSI事業者の事業の前提が、なくなるわけです。

もちろん、このような仕組みを実現するには、マイロサービスに長けたエンジニアが必要です。すなわち、DDD(ドメイン駆動設計)、CI・CD(継続的インテーグレーション・デリバリー)、インフラ仮想化、自動化、アジャイル開発プロセス、といったさまざまな分野の技術や方法論を組み合わせる必要です。しかし、大人数である必要はありません。それができる一握りの精鋭さえいれば、事足りるわけです。そういう精鋭チームをユーザー企業が持ち、ユーザーのニーズに応えられる環境を整備すればいいのです。これまでの「ITシステムを作る」ビジネスの前提となっていた人海戦術の必要はなくなります。

行き着くところ、「普通にそこそこできるプログラマー」は必要なくなり、「モダンITに長けた高いスキルを持つ少数精鋭のプログラマー」以外、生き残ることができないということになるでしょう。これは同時に、人月積算を増やすことが、事業目的となっている企業の存在意義がなくなることを意味します。

SI事業者やITベンダーはどのように事業を作り変えればいいのか

ユーザー企業は、AI搭載アプリ/ツールを普及させ、エンドユーザー自身で自分に必要なITサービスを作れるようになります。また、内製の範囲は拡大し、自分たちの業務で使えるマイクロサービスの整備や充実、さらには、それを使えるシステム環境の整備をクラウド前提で進めていくことになるでしょう。このようになれば、「ITシステムを外注する」という必要はなくなります。

一方で、上記のようなユーザーの取り組みを支援する需要は、増大します。ここにITベンダーやSI事業者は、ビジネスのチャンスを見出すことができるはずです。具体的には、以下の3つです。

- ユーザー企業のデジタル戦略の策定や業務変革の支援です。システムを作る工数ではなく、デジタルを前提にお客様の事業を作り変えるための知恵や方向を示すことであり、その技術的な裏付けを提供すること

- 自らが、デジタル・サービスの事業者となり、新たな収益源を生みだすことです。これまでの経験値を踏まえて、得意分野を切り出し、そこに特化したオリジナリティのある・サービスを顧客に提供すること

- お客様のAI活用や内製化を支援するためのデジタル・サービスの実装やツールの導入、環境の整備など

これらは、「工数で稼ぐ」ビジネスではありません。「技術力で稼ぐ」ビジネスです。つまり、ひとり一人の商品価値を高めて、これを高く買って頂けるようにしなくてはなりません。これは、多くのITベンダーやSI事業者にとっては、根本的なビジネスの土台を作り変えることになりますから、相応の覚悟と努力が必要になります。

SI事業者やITベンダーが直面する課題

「ITシステムが必要なわけじゃない、欲しいのは、ITサービスだ。ITベンダーに頼まなくてもそれができるのなら、そのほうがいい。」

「ITシステムは作ったら何年も同じものを使い続けなくちゃいけない。メンテナンスの手間もかけなくちゃいけない。でも、簡単に作れるのなら、必要な時に作り、いらなくなったら捨てて、新しく作り変えればいい。」

専門家でなければできなかったことを、AIが代わりにやってくれます。コストが安いだけではありません。ユーザーのやりたいことを先読みして提案してくれます。効率やセキュリティー、コンプライアンスや法律・規制についても確認し、必要な要件を満たしてくれます。そのための打ち合わせや手続きも必要ないし、見積もりをとる必要もありません。しかも、こうじゃないか、ああじゃないかと、きめ細かく世話を焼いてくれます。そんなパートーナーがいつもそばに寄り添って、仕事を手伝ってくれます。

自分の実現したい目的の達成や課題の解決を、外部の人に頼ることなく、自分でできるのなら、それが一番良いわけです。しかし、これまでは、「ITの専門知識やスキルを持つ人たちに頼らなければできない」という壁が立ち塞がっていました。だから、ITベンダーやSI事業者には、存在意義があり、彼らに対して、適正な対価を支払うことには、合理性があったのです。

この壁が、AIによって取り払われてしまいました(正しくは、取り払われようとしています)。これまでと同じ理屈で、ビジネス合理性を見出すことは、できなくなりました。

「ITシステムを作る」ための自動装置の歯車という役割から脱しなくてはなりません。「ITシステム」を作らなくてはならないという、誰もが当然のこととして受け止めていたITベンダーやSI事業者の事業の大前提も、もはや意味のないと、公衆の面前で突きつけられたのです。

これからの戦略を考える

改めて、その要点を整理すれば、次の3点です。

- ユーザー企業のデジタル戦略の策定や業務変革を支援する

- 自分たちがデジタル・サービスの事業者となり新たな収益源を生みだす

- 圧倒的な技術力でユーザー企業の内製化を支援する

これは、会社を作り直すほどの大変革です。しかし、この現実に向きあうしか生き残る術はありません。

確かに、古き良き時代の常識から抜け出せないユーザー企業も多いと思いますし、彼らがそう簡単に、いままでのITとの係わり方を放棄して、新しいやり方に移行できるとも思えません。それであるならば、これまでのやり方をそのままにITベンダーやSI事業者は、事業を続けていくこともできます。そして、緩やかに、静かに終焉を迎えることができるでしょう。それもまた、ひとつの選択肢です。

しかし、生き残り、これからも成長したいという選択をしたいのなら、お客様のDXや事業変革を叫ぶ前に、自分たちの足下に火がついていることに気づき、これを解決するために必死に取り組むべきです。その経験と実績に裏打ちされたノウハウこそが、これからの自分たちの売り物になるのだと思います。

AIの進化はまだ過渡期であり、このシナリオが直ちに実現されることはありません。ただ、ChatGPTが登場してわずか1年での技術の発展やサービスの充実を考えれば、遠い将来の話しでないことは、言うまでもありません。先日発表された生成AIモデルGoogle Geminiの動画をご覧になると、この技術が、どれほど急速に進化しているのかがよく分かると思います。過去の常識にとらわれ、直ぐには変わらない、変わって欲しくないと内心思っている人たちにとっては、その期待を裏切ることになるでしょう。

ここに述べたシナリオは、しょせんは私の個人的な幻覚(ハルシネーション/Hallucination)かもしれません。しかし、あり得るシナリオであることはまちがいないでしょう。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

書籍案内 【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

ITのいまの常識がこの1冊で手に入る,ロングセラーの最新版

「クラウドとかAIとかだって説明できないのに,メタバースだとかWeb3.0だとか,もう意味がわからない」

「ITの常識力が必要だ! と言われても,どうやって身につければいいの?」

「DXに取り組めと言われても,これまでだってデジタル化やIT化に取り組んできたのに,何が違うのかわからない」

こんな自分を憂い,何とかしなければと,焦っている方も多いはず。

そんなあなたの不安を解消するために,ITの「時流」と「本質」を1冊にまとめました! 「そもそもデジタル化,DXってどういう意味?」といった基礎の基礎からはじめ,「クラウド」「5G」などもはや知らないでは済まされないトピック,さらには「NFT」「Web3.0」といった最先端の話題までをしっかり解説。また改訂4版では,サイバー攻撃の猛威やリモートワークの拡大に伴い関心が高まる「セキュリティ」について,新たな章を設けわかりやすく解説しています。技術の背景や価値,そのつながりまで,コレ1冊で総づかみ!

【特典1】掲載の図版はすべてPowerPointデータでダウンロード,ロイヤリティフリーで利用できます。社内の企画書やお客様への提案書,研修教材などにご活用ください!

【特典2】本書で扱うには少々専門的な,ITインフラやシステム開発に関わるキーワードについての解説も,PDFでダウンロードできます!

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー