今年になって、数回にわたり、DXとはなにか、デジタル化とDXの違いや関係などを整理してきました。

では、ITベンダーやSI事業者(以下、IT事業者)は、このようなDXの潮流にどのように向きあえばいいのでしょうか。

これを考えるためには、この問いを2つの視点で捉えなくてはなりません。ひとつは、「お客様のDXの実践を支援する」こと、もうひとつは、「自分たちがDXを実践する」ことです。

お客様のDXの実践を支援する

まず、理解しておくべきことは、IT事業者は、「お客様のDXの実践に直接関われない」ことです。これまでも述べてきましたが、DXは、「デジタル前提の社会に適応するために会社を作り変える」ことです。そのためには、そこで働く人たちの考え方や行動様式、働き方や組織体制など、組織の風土や文化、経営のあり方も含めて、変革しなくてはなりません。

このような取り組みは、外部の人間にできることではありません。お客様自身が、特に経営者が、強いリーダシップを発揮して。自分たちが変革に取り組まなくてはなりません。

IT事業者は、外部の人間です。できることは、「変革を支援すること」です。それ以上のことはできません。このことを自覚することが、まずは必要なのだと思います。

だからといって、RPAやERPなどのツールの導入と結びつけるのは早計です。ツールが、役に立たないということではありません。それ以前の話しとして、お客様のDXの実践について、どのような「あるべき姿」を目指すのかをお客様と徹底して対話し、これを共有することです。それを土台に、お客様が「あるべき姿」を実現するためのストーリーを、お客様と一緒に描くことから始めるべきではないかと思います。

もちろん、直面する課題を解決するためのツールの導入やシステム開発のご要望に応えなくてもいいと言うことではありません。そのこととDXの話しは分けて考えなくてはならないと言うことです。

どんな案件や提案もDXに結びつけて話をしたり、売り込んだりすることは、DXの本質を歪め、結果として、お客様のDXの実践の足かせになります。

例えば、よくある「人事DX、経理DX、生産DX」などの「なんちゃらDX」などは、その典型ではないかと思います。

ユーザー企業の担当者にすれば、「なんちゃらDX」を採用すれば、取りあえずは自分たちもDXに取り組んでいることを経営層にアピールできます。そんな両者の利害の一致が、このようなビジネスを成り立たせているように思います。

既存の業務のやり方をそのままに、アナログからデジタルに置き換えても、それは、DXではありません。もちろん、このような取り組みは、コスト削減や生産性向上に貢献するわけですから、価値のあることです。しかし、それは、「デジタル化」の範疇であり、「コンピュータ化」や「IT化」でいいわけで、あえてDXという言葉を使う必要はありません。それでもDXという言葉にこだわるのは、格好よく見せるための化粧まわしでしかありません。

このようなお客様へのアプローチは、結局のところ、DXを「デジタルを使うこと」に矮小化させ、目的化してしまいます。これでは、本来の意味でのDXの実践には結びつきません。むしろ、お客様のDXの実践を誤った方向に向かわせてしまいます。

ITベンダーやSI事業者は、プロとしての矜持を正し、デジタル化とDXをそれぞれに於いて、適切に扱うことが大切だと思います。

また、「デジタル化も十分にできていないのに、DXはできない」ことも、心得ておくべきです。まずは、お客様の現状を正しく理解し、お客様の状況に応じた対応が必要です。

効率化のためのデジタル技術の活用である「デジタイゼーション」が十分にできていなければ、まずは、そのための取り組みを促し、これを支援すべきです。これには、次のようなことが必要です。

- 業務に合わせた製品やサービスの目利き

- 導入や運用の支援

- クラウド利用の推進支援 など

ITベンダーやSI事業者は、製品やサービスを提案し、導入あるいは開発することで、お客様を支援することができます。多くは、間接業務の効率化を目指すもので、情報システム部門が所管することが、一般的です。従って、これまでの情シスとのリレーションを活かして、ビジネスの機会を見つけることができる領域です。

これとは別に、ビジネスモデルを変革し新たな収益の機会を生みだすためのデジタル技術の活用である「デジタライゼーション」への取り組みを支援することも大切です。これには次のようなことが必要です。

- スキル・トランスファー

- 戦略立案支援・技術支援

- プラットフォーム・サービス など

事業収益に直結することから、事業部門が主導して内製チームで取り組むことが一般的です。つまり、上記は、お客様の内製化支援を意味しています。そのためには、圧倒的な技術力で、お客様の先生役を果たすことが求められます。

このような、お客様の「デジタル化」を支援することで、デジタルな価値観や行動様式は、体験的に培われてゆきます。つまり、頑張って、意識して、デジタルを使かおうとしなくても、それが当たり前であり、ごく自然にデジタル前提の思考や行動がとれるようになります。

このような前提無くして、DXを大上段に構え、一気にDXの実践を目指しても無理な話です。まずは、お客様の「デジタル化」の実践を徹底して支援して、体験を積み重ね、「デジタルが当たり前の身体になる」ようにすることです。

「お客様のDXの実践を支援する」とは、このような取り組みです。IT事業者ができるのはここまでであり、その先にあるDXの実践は、お客様に委ねるしかないと思います。

自分たちがDXを実践する

「お客様のDXの実践を支援する」には、まずは、自分たち自身がDXを実践する必要があります。つまり、自分たちが模範を示し、その体験から学んだ経験やノウハウを提供すべきであり、そうでなくては、説得力はありません。具体的には、次のようなことです。

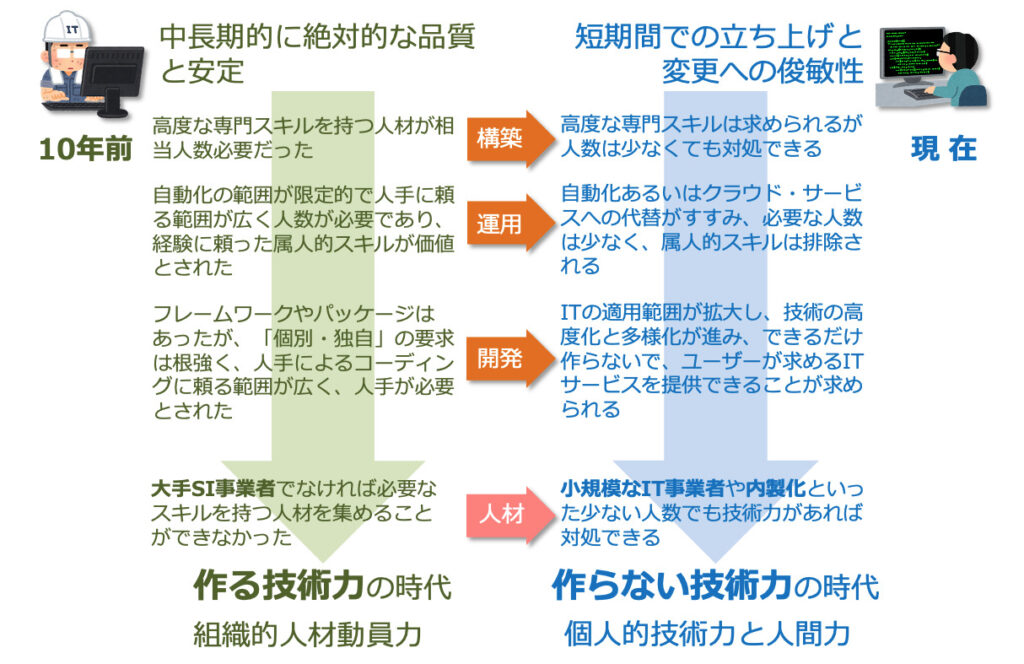

つまり、いまの時代のITパラダイムに、自らを移行することです。もちろん、これは容易なことではなく、時間もかかります。だからこそ、このようなパラダイムシフトの方向性を経営者は明確にして、現場に取り組ませることが大切です。

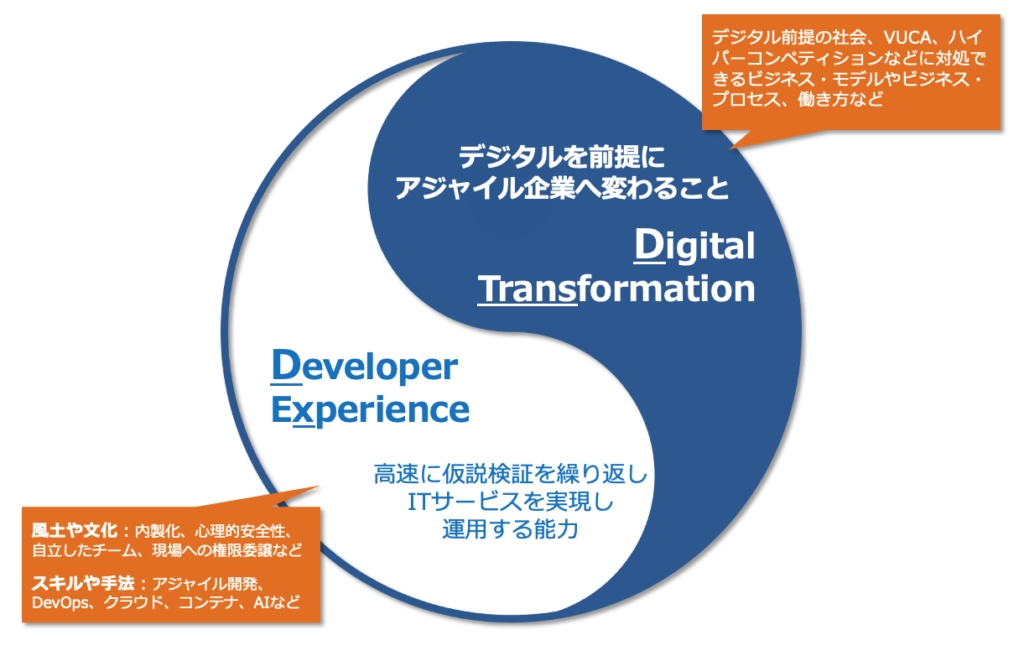

これは、Digital Transformationではなく、Developer Experienceという意味でのDXです。

「高速に仮説検証を繰り返し、ITサービスを実現し運用する能力」

このように表現するとわかりやすいかも知れません。具体的には、アジャイル開発やマイクロサービス、コンテナやサーバーレス、AIやデータサイエンス、デザイン思考やリーンスタートアップ、クラウドやDevOpsといったキーワードが、DX/Developer Experienceの文脈で語られています。

従来のテクノロジーやメソドロジー、例えば、ウォーターフォール開発や構造化プログラミング、開発と運用の分離、仮想化やオンプレミスなどでは、DX/Digital Transformationの実践を支えられません。

そのための能力を獲得するためにも自分たちのDXに取り組む必要があります。そのための具体的な取り組みついて考えてみましょう。

共創モデルとデジタル産業モデル

2021年8月31日、経済産業省は、DXレポート2.1(DXレポート2追補版)を公開しました。このレポートの前提となる2020年12月28日公開の「DXレポート2」では、「レガシー企業文化からの脱却」や「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性を示していました。また、企業が「ラン・ザ・ビジネス」から「バリューアップ」をめざし、アジャイル開発などによる変化への即応性を追求し、あるべき姿としてユーザー企業とベンダー企業の垣根がなくなっていくべきであるとも述べられています。

しかし、一方で「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」という言葉が使われ、「ユーザー企業」と「ベンダー企業」という区別を残していました。こうした背景を踏まえ、この曖昧差を排除するために、このレポートが公開されました。詳細は原典をご覧頂くとして、私が特に注目したのは、「低位安定」という言葉です。本レポートには次のように述べられています。

既存産業の業界構造は、ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」というWin-Winの関係にも見える。

しかし、両者はデジタル時代において必要な能力を獲得できず、デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な「低位安定」の関係に固定されてしまっている。

この「低位安定」の関係こそが、デジタル時代に我が国が、存在感を示すことができない原因であるというわけだ。

この現状を踏まえ、ユーザー企業とベンダー企業という区別を取り払い、デジタル産業へと移行すべきであるとして、次のように述べています。

各企業がそれぞれのデジタルケイパビリティを磨き、市場で売買しつつ、新たな価値を創出する中で成長していく

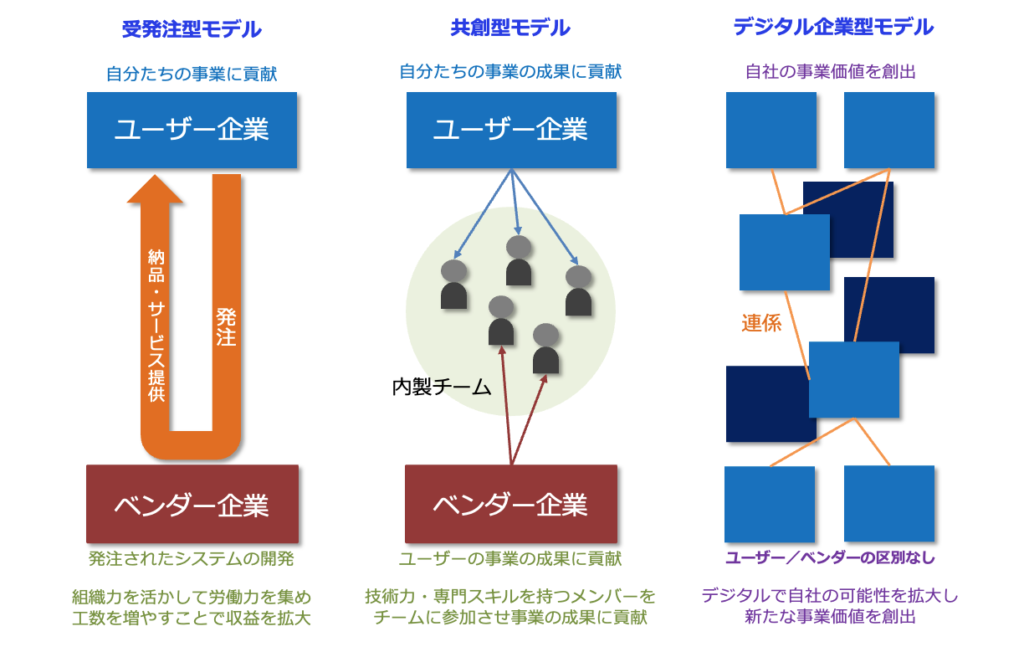

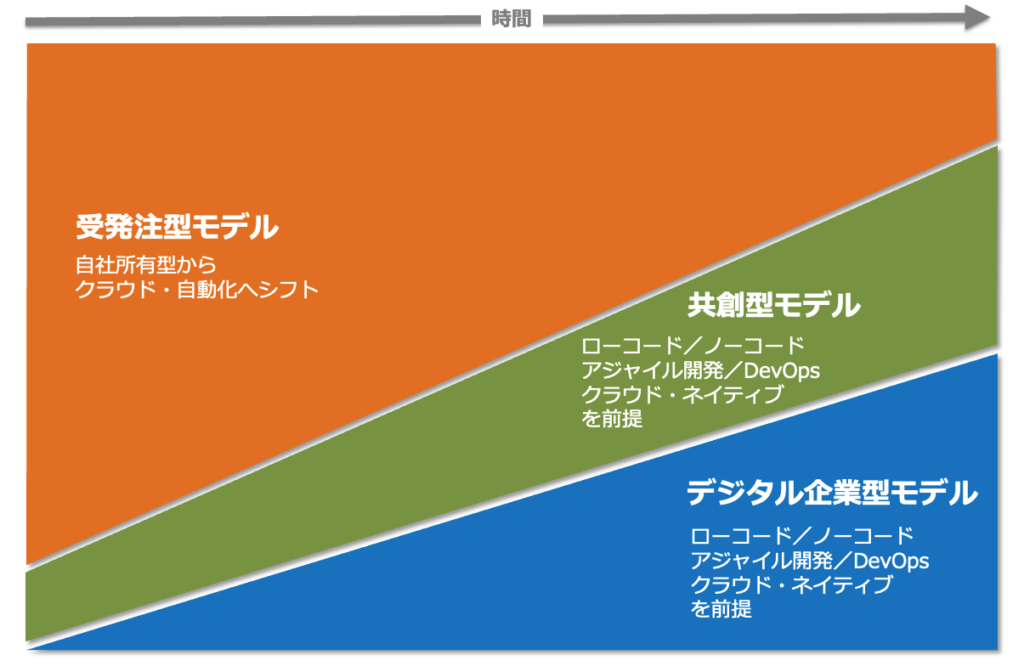

ここに示されたことを整理し、組み立て直したのが、このチャートです。

これまでのユーザー企業とベンダー企業の関係は、「受発注型モデル」が、一般的でした。これが、DXレポート2.1の指摘する「低位安定」の関係を作り出す原因でもあります。

ユーザー企業の目的は、コストの削減や売上の拡大などの「自分たちの事業に貢献する」ことを目的として、ベンダー企業は、委託された「システムを開発する」ことを目的としています。つまり、両者の目的が一致していません。

また、ユーザー企業は、ベンダー企業を競争させ、少しでもコストを削減し、ベンダー企業は、この要請に応えようと、組織力を活かして低コストで労働力/工数を集め、これを増やすことで収益の拡大を目指します。

結果として、「ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」というWin-Winの関係」を成り立たせているのです。

この「低位安定」の関係こそが、我が国にデジタル産業が根付かない理由であると指摘しています。また、この関係は次のような悪循環を生みだします。

ユーザー企業

- ベンダー任せにすることでIT対応能力が育たない

- ITシステムがブラックボックス化。

- ベンダーロックインにより経営のアジリティが低下

- 顧客への迅速な価値提案ができない

ベンダー企業

- 低い利益水準→多重下請け構造、売り上げ総量の確保が必要

- 労働量が下がるため生産性向上のインセンティブが働かず、低利益率のため技術開発投資が困難

- “デジタル”の提案ができない

この状況から脱するための方策として、多くの企業が長目するのが「共創」です。

「共創」とは、2004年、米ミシガン大学ビジネススクール教授、C.K.プラハラードとベンカト・ラマスワミが、共著『The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers(邦訳:価値共創の未来へ-顧客と企業のCo-Creation)』で提起した概念と言われています。企業が、様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念「Co-Creation」の日本語訳です。

複数の企業が成果を共有し、新たな組合せを、組織を超えて創り出し、従来にない価値を生みだすことを目指す取り組みです。

本来の意味通りに「共創」という言葉が使われるかどうかはあやしいのですが、このチャートにある「共創型モデル」が、この業界における「共創」となるでしょう。

「受発注型モデル」の対象となるシステムをユーザー企業が作る目的は、コストの削減が中心になります。一方、「共創型モデル」は、収益機会の拡大や売上の増大などを目的とし、ユーザー企業の事業部門が主導して内製チームを組織して、システムを開発することが増えるでしょう。

内製にするのは、システムの開発や改善が自分たちの事業の業績に直結するからであり、顧客のニーズの変化に迅速に対応しなければならないからです。

もちろん、全ての人材を内製で賄うことは容易なことではありません。当然、ベンダー企業の協力を必要とするユーザー企業もあるでしょう。このようなニーズに応えるのが、ベンダー企業にとっての「共創」事業となるわけです。

「共創」に組みするベンダー企業は、ユーザー企業の「事業に貢献する」こと、あるいは「事業を成功させること」を目指します。注意しなければならないのは、「システムを作ること」を目指すのではないということです。内製チームの一員として、一緒になって「事業の成功」のために仕事をすることが「共創」です。つまり、要求に応じて「システムを作るための工数を提供する」のではなく、何をすべきかを一緒に考え、「事業を成功させるために自分たちのプロフェッショナリティを提供する」ことへと変わるわけです。これは、「工数を増やして収益を拡大すること」から「できるだけ少ないコードで事業目的を実現すること」への転換を伴います。

そのためには、アジャイル開発やDevOps、クラウドやサーバーレス、コンテナやマイクロサービスといった「作らない技術」が前提となります。そんな技術力や専門スキルを持つ人材でなければ、内製チームで役割を果たせません。従来のような企業の規模や組織力ではなく、個人力つまりバイネームでチーム・メンバーは選別されることになるでしょう。

「作らない技術」が、成熟してきたことで、小規模なIT企業や内製でも、システムを実装できる時代になりました。従って、大手SI事業者でなければできなかった「組織力で工数を集められる能力」は、その価値を失いつつあります。

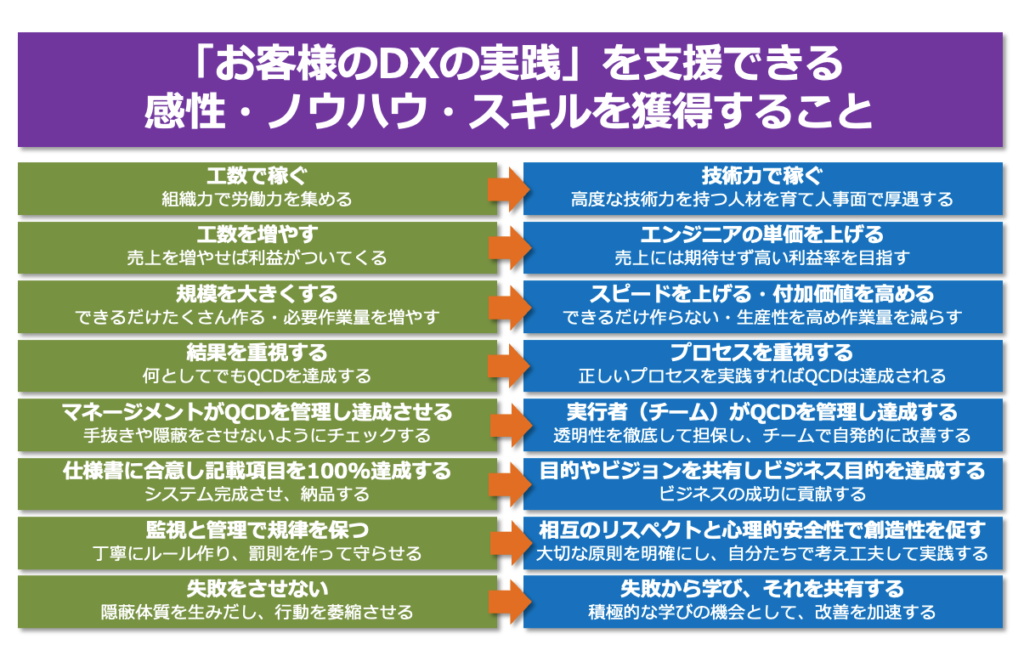

「共創型モデル」は、スキルだけではなく、そのカルチャーも「受発注型モデル」と大きく異なります。その違いについては、こちらをご覧頂ください。

DXレポート2.1が提言しているのは、「デジタル企業型モデル」へのシフトです。

ユーザー企業とベンダー企業という区別を持たず、「各企業がそれぞれのデジタルケイパビリティを磨き、市場で売買しつつ、新たな価値を創出する中で成長していく企業」であり、それら企業が構成する産業を「デジタル産業」と呼んでいます

- 社会全体でデジタル化が進む中で、企業はこの不可逆的な変化に適応し、データとデジタル技術を駆使して新たな価値を産み出すことが求められている。

- デジタル社会の実現に必要となる機能を社会にもたらすのがデジタル産業である。

これは、IT事業者あるいはソリューション・ベンダーと称される既存のIT事業者の範疇ではありません。デジタルで自社の可能性を拡大し、新たな事業価値を創出しようという企業ということになるでしょう。

2022年7月に公開された「DXレポート2.2」では、さらに踏み込んだ提言がなされています。

「受発注型モデル」だけで、収益を維持、あるいは拡大することには、もはや無理があります。だから「共創型モデル」だと言うわけですが、これはスキルだけではなく、カルチャーや事業目的の転換を求められる取り組みであり、これまでの延長では実践できません。それにもかかわらず、同じ事業部門の中で、同じ業績評価基準で、しかも、同じカルチャーの人たちとともに「共創事業」を生みだそうとの事業目標を掲げているベンダー企業もあり、これはもう無理筋ではないでしょうか。

「デジタル企業型モデル」となると、経営目的の転換でもあり、業績評価のやり方や雇用制度の転換が求められるわけで、経営者の覚悟が試されます。残念なことですが、そこまで覚悟を決めているITベンダーは寡聞です。多くは、「受発注型モデル」の延長線上に、「共創事業」を据えているに過ぎず、各社の公開する「共創」の事例を見ても、こじつけに感じることも少なくありません。

昨今「内製化支援」と銘打ったサービスを掲げるIT事業者も増えました。しかし大手事業者の取り組みから感じるのは、「本腰」というよりも、内製化の拡大にともない「仕方なく」という感を否めません。一方で、技術力のある中堅中小のIT事業者の中には、ここに商機を見出し、積極的に仕掛けようとしているところも増えています。

「受発注型モデル」が直ちになくなることはありません。ならば、ここで稼げるうちに、「共創型モデル」や「デジタル企業型モデル」へと、事業の重心をシフトさせておくべきではないかと想います。

IT事業者にとってのDX/Digital Transformationの実践は、事業構造の転換を伴います。これは同時に、前提となるテクノロジーやメソドロジーの転換が必要であり、それにふさわしいDX/Developer Experienceを獲得しなくてはなりません。そうやって体験的に得られた知識やノウハウを、実践を通じて模範を示すことが、「お客様のDXの実践を支援する」ための最強の武器になるのだと思います。

改めて申し上げるまでもありませんが、DXとは「デジタルを使うこと」ではなく、「デジタル前提の社会に適応するために会社を作り変える」です。それは、お客様だけのことではなく、IT事業者もまた同様に、時代の変化に合わせ、あるいは先取りする変革が必要なのだと思います。

【募集】ITソリューション塾・第42期/2023年2月16日〜

AIで何ができるのかを知ることは、大切なことだと思います。しかし、それらを「知る」目的は「使うこと」ではありません。事業課題の解決や戦略の実践のための「手段の選択肢を増やす」や「現時点で最も有効な手段を見つける」、「判断や選択の視点を多様化する」ためです。

ITソリューション塾は、ITの最新動向をわかりやすく解説するだけではなく、ビジネスとの関係を解きほぐし、事業課題の解決に活かすための実践の勘所も合わせてお伝えします。

- 期間:2023年2月16日(木)〜最終回4月26日(水) 全10回+特別補講

- 時間:毎週(原則水曜日) 18:30-20:30 の2時間

- 方法:オンライン(Zoom)

- 費用:90,000円(税込み 99,000円)

- 内容:

- デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

- ソフトウェア化するインフラとクラウド・コンピューティング

- DXの基盤となるIoT(モノのインターネット)と5G

- データを価値に変えるAI(人工知能)とデータサイエンス

- おさえておきたい注目のテクノロジー

- 加速するビジネス・スピードに対処する開発と運用

- デジタル・サービス提供の実践

- クラウド/DevOps戦略の実践

- 経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 特別補講 *選任中*

詳しくは、こちらをご覧下さい。

書籍案内 【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

ITのいまの常識がこの1冊で手に入る,ロングセラーの最新版

「クラウドとかAIとかだって説明できないのに,メタバースだとかWeb3.0だとか,もう意味がわからない」

「ITの常識力が必要だ! と言われても,どうやって身につければいいの?」

「DXに取り組めと言われても,これまでだってデジタル化やIT化に取り組んできたのに,何が違うのかわからない」

こんな自分を憂い,何とかしなければと,焦っている方も多いはず。

そんなあなたの不安を解消するために,ITの「時流」と「本質」を1冊にまとめました! 「そもそもデジタル化,DXってどういう意味?」といった基礎の基礎からはじめ,「クラウド」「5G」などもはや知らないでは済まされないトピック,さらには「NFT」「Web3.0」といった最先端の話題までをしっかり解説。また改訂4版では,サイバー攻撃の猛威やリモートワークの拡大に伴い関心が高まる「セキュリティ」について,新たな章を設けわかりやすく解説しています。技術の背景や価値,そのつながりまで,コレ1冊で総づかみ!

【特典2】本書で扱うには少々専門的な,ITインフラやシステム開発に関わるキーワードについての解説も,PDFでダウンロードできます!

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。