「IoTやAIを使って、うちでも何かできないのか?!」

こんな話しが、経営者かふってきて、さてどうしたものかと現場が頭を抱えている。

なぜ、頭を抱えてしまうのだろうか。メディアが語る華々しい「成功事例」を目にした経営者が、うちも何とかしなければと焦り、また、現場も同じレベルで、何とかしなければならないと焦るからだろう。

冷静に考えれば、IoTもAIも何らかの課題を解決するための手段である。これらによって解決できる課題もあるが、そうではない課題もある。

自分たちの事業に迫る脅威は何か、どうすれば、競合に対して優位に立てるのか。そんな課題を思い浮かべる前に、手段を使うことが求められ、カタチを作らなければ、評価を下げられてしまうことに、「どうしたものか」と考えてしまうのかもしれない。

あるいは、いまの現状に疑問を持たず、「別に困ってはません。特に課題もありません」と言う人たち、そこまでではなくても、「日々、改善の努力は怠たってはいません」と、現状の延長線上でしか、現実を見ていない人たちに、突然、「手段を使え」となるからかもしれない。

そんな人たちだから、これから起こる未来にどう対処するか、あるいは、直面する課題をどのように解決しようかではなく、いま自分たちのやっていることで、どこか使えるところはないだろうかと、頭を抱えてしまうのだろう。

「いまのやり方で十分うまく言っているのだから、それでいいではないか」という人たちもいる。そういう人たちも、会社の方針だから、体面を整える必要に迫られ「使うための」プロジェクトを立ち上げる。しかし、余計な仕事なので、困ったことだと、また頭を抱えてしまうのかもしれない。

日々の課題はいくらでもあるが、彼らにしてみれば、現状を脅かすほどの差し迫った課題はないのだから、そうなるのも仕方がない。

SI事業者は、そんなユーザー企業の需要に対応しようと、「IoTを売ること」や「AIを使ってもらうこと」を目的に、どうすればいいかと考える。

「うちのお客様で、AIを使って成果をあげているところがあります。うちも、そのAIを売れるよう、そのお客様のAIに関わった、ベンチャーと組みたいと思っています。」

なぜ、そのお客様は、そのベンチャーが提供するAI製品を採用したのだろうか。そこにどのような意図があり、試行錯誤があり、苦労があって、その製品を採用したのだろうか。そんな背景を突き詰めることなく、結果としての「製品が売れた」という事実だけで、それを自分たちも売れると思っているようだ。

背景や思想を知らない製品を売ることは、とても難しい。その製品が、お客様の背景や思想と一致していなければ、使いものにならないわけだか、それをお客様と議論できない。だから表面的な機能や性能を○×で比較検討して、○が多いからこの製品にしましたということになる。これでは、お客様は納得しないだろうし、仮に使うことになっても、もうまくいく道理はない。

彼らは、よく「ドアノックになる製品」を持ちたいという。お客様が関心を持ちそうな製品を用意し、話しのきっかけを掴み、工数ビジネスにつなげたいという思惑があるからだ。しかし、製品の価値が時代遅れになっているのに、品揃えを増やすとドアノックのきっかけも増えるとばかりに、アップデートしないままにポンコツな製品を並べいる企業もある。

「扱ってはいるが、売ったことがない製品」が、そうやって積み上がってゆく。そして、時代遅れのポンコツの製品リストをずらりと並んでしまう。課題やその背景を軽視している企業がやりがちだ。

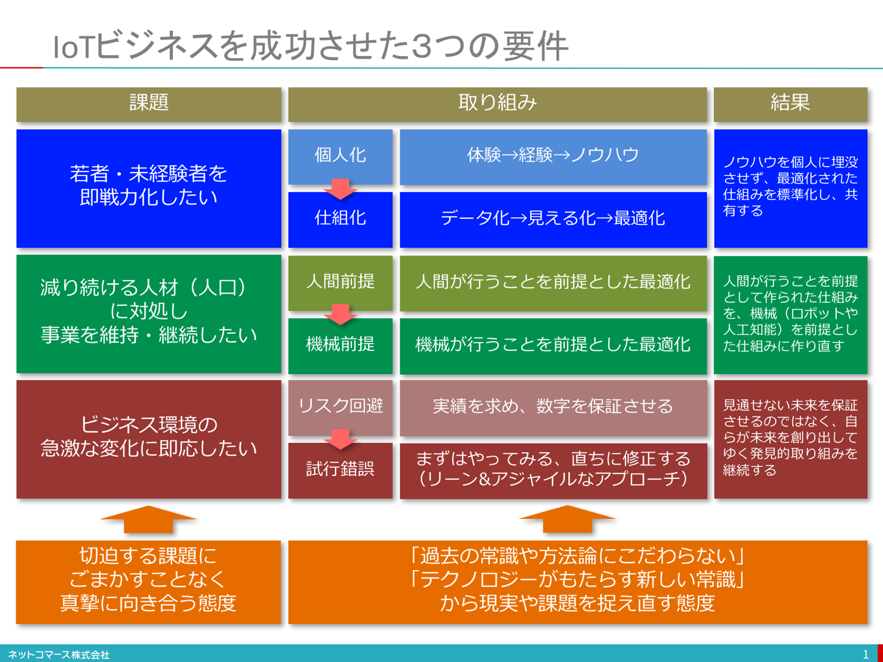

このチャートは、いくつかの「IoTビジネスの成功例」として紹介されたものを「なぜ取り組んだのか」、「どのように取り組んだのか」という観点で整理したものだ。

多くの事例に共通するのは「IoTで何かをしよう」と考えたわけではなかったこと。人材の不足、競争の激化、環境変化の速さといった直面する課題を解決しようとしたとき、「いまでき得る最善の手立ては何か」を追求し解決策を模索した結果、「IoTだった」ということにすぎない。

また、決して新しいことばかりを取り入れたわけではない。既に社内に蓄積されていた技術要素やノウハウを新たな目線で組み立て直し、そこに新しい要素を付加することで、業界の常識を変えてしまったというケースもある。

- 課題は何か

- どうすればその課題を解決できるか

- そのための最善の手立ては何か

そんな基本に忠実であっただけで、それが結果として、「IoTの成功事例」として、世の中が評価し、そう言っているに過ぎず、当事者が、「IoT」に取り組んだわけではない。

SI事業者は、工数を提供することや求められることに応えることだけしかできないとすれば、存在価値を失ってしまうだろう。まずは、お客様の「あるべき姿」を示すことだ。製品やサービスは、その「あるべき姿」を実現する手段であることを忘れてはいけない。それを使わせることをビジネスのゴールとしてはいけない。お客様の「あるべき姿」を実現する上での課題を解決することが、ゴールである。

「それではビジネスにならない」

と言う人もいるだろうが、時代のニーズにふさわしい製品やサービスを品揃えしていないことが、そもそもの問題であろう。例え自社で扱ってはいなくても、お客様の課題解決のためには、これが最善の手段だとなれば、それが提供できる企業と手を組むか、それができなければ、そういう企業を紹介すればいい。

そうすれば、お客様は、あなたの会社を評価し、信頼も高まり、何でも相談してくれるようになるだろう。そうなれば、売り込まずして、案件がどんどんとやってくる。そういうお客様を増やせば増やすほどに、例え「売れない」場合はあっても、結果として、案件の総数は増え、その収支は大黒字になる。

そうなるためには、自分たちが試行錯誤を繰り返しながら学んでゆくことだ。幸いにも、新たなことを試せる機会はこれまでになく増えている。そして、そのコストも高くはない。「失敗のコストかからない」ということだ。だからこそ、そんな失敗を積極的に許容し、試行錯誤を行いながら、自分たちの品揃えをアップデートし続けることが大切なのだと思う。そんな、時代にふさわしい製品やサービス、ソリューションを揃える不断の努力を怠らないことだ。

ポンコツ製品を後生大事にリストに並べ、使えそうな製品はありませんかとアピールする。そんな恥ずかしいことはやめたほうがいい。お客様は、それほど「何も知らない」人たちではない。特に事業部門にアプローチしたければ、厳に慎むべきだろう。

ましてや、「DXのためにこの製品を使いましょう」などと軽々しく言うべきではない。お客様に取って、DXとは事業の変革だ。この製品を使えば、事業の変革に貢献するという自信、そのロジックがあるならば、ためらうことはないが、DXという流行言葉にあやかっているだけならば、それは辞めた方がいい。あまりにも浅はかであり、見え透いている。もし、恥ずかしいという感覚がないのなら、それはかなりヤバイと自覚すべきだろう。

「向き合うべきは課題である」

DXも同じだ。「DX」という言葉にこだわる必要はない。課題を解決するために最善の手をつくせばいい。ただ、「最善の手」として、デジタルの選択肢は増えているから、「うまく手段として使えました」との結果として「DX」という言葉を使えばいいのだけのことだ。大切なのは、課題が解決されることであり、それによってビジネスの変革が進むことだから、それができたのなら、堂々とそれをDXと言えばいい。

そんな課題やその背景にあるお客様の戦略や苦労、あるいは試行錯誤を見ることなく、あるいは、それを提案することなく、「DXのためにこの製品を使いましょう」というのは、恥ずかしいら辞めた方がいい。お客様から、「何も分かっていないな」と、馬鹿にされるだけのことだ。

- 課題は何か

- どうすればその課題を解決できるか

- そのための最善の手立ては何か

この原点を忘れないようにしたいものだ。