「ITに詳しい人が少ないので、分かりやすいように、できるたけ多くの成功事例を紹介して下さい。」

このような講演のご依頼を頂くことがある。たぶんその真意は、次のようなことだろう。

「ITに詳しい人が少ないので、分かった気になって満足してもらえるように、できるたけ多くの成功事例を紹介して下さい。」

講演を主催する立場に立てば、その場、その時間を「満足」してもらうことが、成功であると考えているのかも知れない。

本来、講演を受講した人が、新たな気付きを得て、何らかの行動を起こすきっかけを掴むことが目的であり、「成功事例」は、その目的を達成する手段、あるいはツールだと考えるのが、まっとうな考え方であるように思う。

もちろん、エンターテイメントを目的にすることが、ダメだと言うつもりは毛頭ない。しかし、依頼主に、その真意をただせば、そのほとんどは、「意識の変化」あるいは「行動の変化」を講演後の結果として期待していると言うから、目的と手段が一致していないことになる。

なにも成功事例を使うことに意味がないと言っているわけではない。しかし、成功事例を並べただけでは、「なるほど、世の中は、こんなにも進んでいるのか」と感嘆し、「でも、あの会社だからできるのであって、うちには無理だな」と、モチベーションを下げてしまうことにもなりかねない。

成功事例が生まれるには、かならずそこに背景がある。事業環境の変化やそれに応じた企業戦略、さらには企業の文化や経営思想などがある。また、様々な苦労があり、リスクもはらんでいるはずだ。つまり、成功事例とは、そんな背景を抱えた氷山一角だ。その一角だけを抜き出して語るのではなく、その背景の全てとは言わなくても、それを考察し、成功の要因や原理原則を整理し、どのように自分たちに適用すればいいのかの筋道を示してこそ、成功事例の紹介は、本来の役割を果たすのだと思う。

なにも、ここで「講演での成功事例」の是非を述べたいわけではない。そうではなくて、いまのDXの喧騒が、なんだか、これに近いような様相を呈しているように思え、その比喩として紹介したまでとのことだ。

メディアであれ、ITベンダーであれ、昨今DXの成功事例が盛んに取り上げられ、「貴方たちもDXに取り組まなければ、生き残れませんよ」とまくし立てるが、それは、本当に「DXの事例」なのだろうか?

ともあれ、そんな世の中の風潮に煽られ、ユーザー企業は、「DX本部」や「DX推進室」といった組織を立ち上げ、自分たちもまた事例を作ろうと躍起になっている。

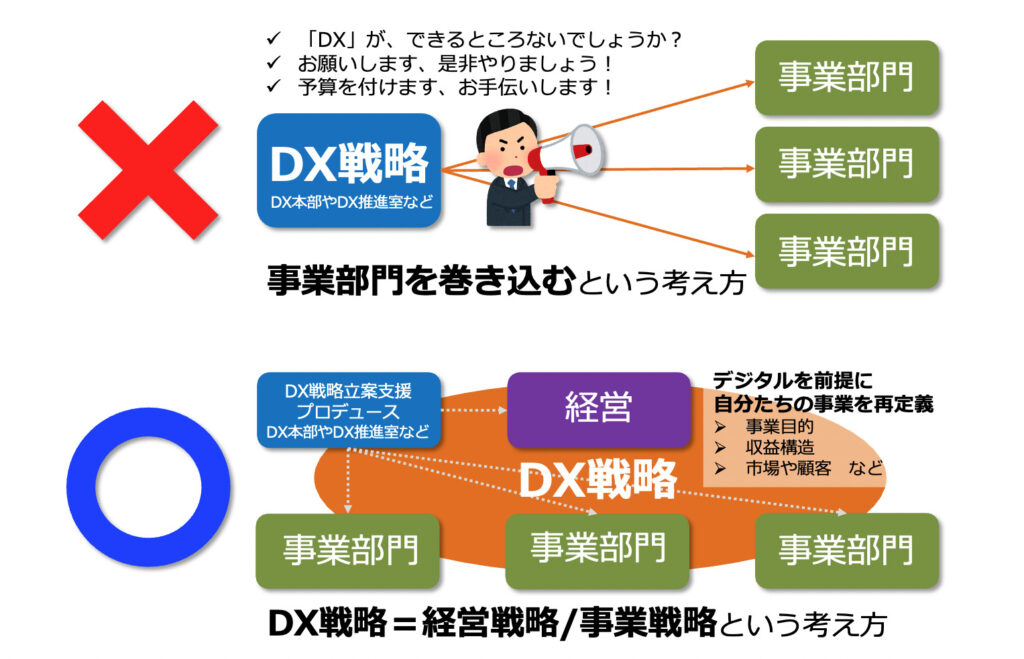

彼らは、事業部門に声をかけ、「DXできそうなことはないでしょうか?」、「もしテーマがあれば、お手伝いします、予算もつけます」と協力を促す。本来であれば、事業部門の側から、自分たちの課題を解決したいので、DX推進組織に協力を求めるというのが筋のように思うのだが、どうも逆のようだ。

事業部門も会社の方針として、あるいは、経営者の言葉として、DXに取り組まなくては示しがつかないと考える。そこで、本業には差し障りのないところで、それらしいカタチを作ろうと、PoCを始める。しかし、その多くは、「なんとしてでも解決したい課題の解決」ではないから、本気にもなれず、うやむやになることも多いようだ。

「DX事例」を探ってゆくと、そんな話が、実に多いことに気付かされる。例え、カタチは成功でも、どれほど、本業の業績の改善に役に立っているのかと聞けば、「それは、これからです」という答えも多い。

「セブンDX敗戦(週刊ダイヤモンド・2022年2月12日号)」は、DXの失敗事例として、大いに参考になった。DXが、デジタル技術を使うことではなく、デジタルが当たり前の世の中になり、企業がそれに適応するために、事業改革、経営改革が不可欠であることを、反面教師として語られている。

私は当事者ではないから本当のところは分からない。あくまでメディアの記事であって、それがどこまで真実を伝えているかもわからない。しかし、DXにまともに取り組もうとすると、組織の軋轢を生み、抵抗も生まれる。DXが、事業や経営の変革であり、企業の文化や風土と不可分であること、それができないときには、うまくいかないであろうとの示唆は、十分に得られるものだった。

結果としてのカタチを紹介するDX事例は、まさに氷山の一角であり、果たしてそれがいかなる背景を背負い、どれだけ業績を改善させたのかを語らないままでは、教訓は得られず、ひとや組織の行動を変化させることはないだろう。

ITベンダーの中には、そんな氷山の一角でさえなく、自分たちが関わった「デジタル化事例」を「DX事例」と称して、自らの実績であると誇らしげに語るところもあるようだ。それがダメだというわけではない。「デジタル化事例」として、その成果を語るに躊躇する必要はない。事業や経営の変革ではなくても、効率化や業務品質の向上が不十分な企業は多いわけだから、デジタル技術を駆使して、貢献できることは、沢山あるはずだ。「DX」の看板など掲げなくても、世間は十分に関心を持ち、その成果を評価してくれるだろう。ただ、それを「DX事例」と言うべきではないだろう。

もし「DX事例」を語るのなら、DXの本質を理解し、事業や経営の変革にどうかかわったのか、その背景も含めて、語って欲しい。本当の意味でDXに取り組むユーザーにとっては、是非とも知りたいところだろう。

「DXに詳しい人が少ないので、分かった気になって満足してもらえるように、できるたけ多くのDX事例を紹介して下さい。」

そうやって、客寄せパンダとして「DX事例」と称して「デジタル化事例」を並べ立てても、DXの実践に結びつく知恵は得られない。

話しを聞いた人たちは満足するかもしれない。しかし、それはDXではなく業務の効率化やコスト削減の事例であるかも知れない。ならばそう言えばいい。なぜ、それをDXなどと脚色する必要があるのだろう。その事実があれば、十分ではないか。

そんな話を聞いて、DXとはこういうものかと勘違いし、DXを始めたいと相談をする人もいるだろう。まさに狙い通りだ。「ならば、我が社が、御社のDXの実践をお手伝いします」とITベンダーは言うが、事業や経営の変革とは無関係に、製品やサービス、工数の提供という従来のビジネスに還元するだけであり、「DXとは何か」が置き去りにされてしまう。そんな取り組みがまた「DX事例」となって積み上がってゆくのだろう。

「デジタルを前提に、変化に俊敏に対応できる企業に変わること」

DXとは、そのためのビジネス・プロセスやビジネス・モデルの変革である。デジタル技術を使うことだけでは実現しない。組織の文化や風土、あるいは、従業員の行動原理や経営のあり方の変革にも及ぶ。つまり、DXとは、事業戦略あるいは経営戦略そのものであろう。

DX事例というのであれば、このような変革の取り組みに、どう関わっているのかを、伝えてしかるべきだ。

- 「DX」という言葉を安易に使いすぎではないのか。

- これまでの「IT化」や「デジタル化」と何が違うのか。

- ただ、言葉を置き換えただけではないのか。

ITベンダーは、もっと矜持を正し、自らに問うべきではないか。流行言葉を使って、化粧を厚くするのではなく、お客様の業績改善に貢献するための技術力を磨くことに、真摯に向き合うべきだ。

未だ、アジャイル開発もDevOpsも実践できず、コンテナやマイクロ・サービスを語れず、PPAPで書類を送っている企業であるのなら、自分たちが、DXからいかに遠くにいるかを冷静に受け止めるべきだ。それならそれでいいではないか。そんな自分たちの力量に合わせ、DXなどと叫ばず、お客様に貢献すればいいだけのことだ。

これまでにも増してITの役割は大きくなる。その価値を最大限に引き出すには、お客様の事業や経営についても提言する必要があるかも知れない。新しいビジネス・プロセスやビジネス・モデルを、お客様と一緒に考えることも必要かも知れない。そんな取り組みの結果として、事業の改革を促し、業績の改善に成功すれば、「DX事例」と呼べばいい。その程度のことではないのか。

そろそろ「DX」で、はしゃぎすぎるのは辞めてもいいのではないか。確かに、この言葉が広く知られるようになり、社会のデジタルへの関心が、高まった。その意味に於いて、「DX」という言葉は、その役割を十分に果たしたように思う。

そろそろその果実を摘み取る時期だ。DXかどうかに関わりなく、自分たちの技術力を磨き、お客様の業績の改善のために真摯に貢献することだ。そうすれば、「お客様のDXパートナーになります」や「お客様のDXの実践に貢献します」などと自分で声を大にして言わなくても、お客様が、そう評価してくれるはずだ。