DXの大合唱に明け暮れた2021年も終わり、2022年は、その成果を刈り取ることが、求められるようになるのではと思っています。しかし、未だデジタルを使って新規事業の立ち上げであるとか、業務を効率化することなど、かつての「デジタル化」や「IT化」の域を出ない取り組みに終始している企業も、多いように思います。

講義や講演でも、DXの定義であるとか、DXとは何をすることなのかを教えて欲しいとのご意向も多いのですが、まずはその前に、私たちの社会の現実に目を向け、ビジネスにどのような課題を突きつけられているのかを、しっかりと問うことが必要であるように思います。

そこで、今年最初のブログは、DXそのものについてではなく、そもそも、なぜ「ビジネスの変革」が、必要なのかについて、図解を交えながら、整理してみました。長文ではありますが、よろしければご覧下さい。

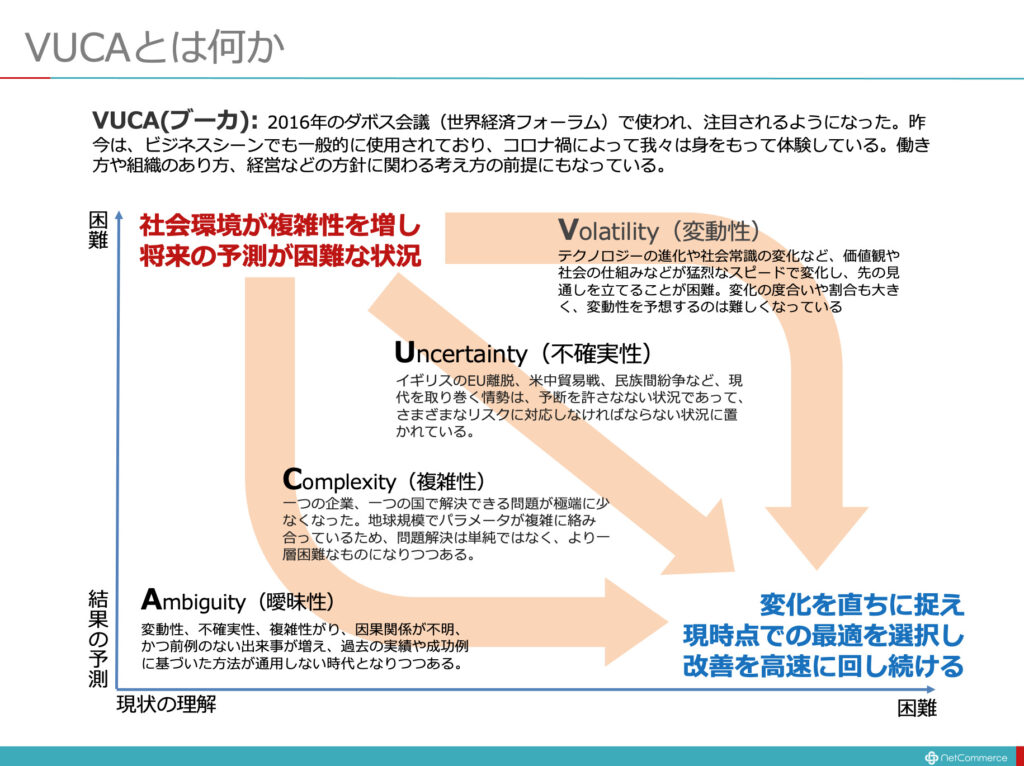

私たちはいまVUCAの時代に生きている

「社会環境が複雑性を増し将来の予測が困難な状況」

いま、私たちがおかれているこのような状況を「VUCA(ブーカ)」と呼びます。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つのキーワードの頭文字から取った言葉で、2016年のダボス会議(世界経済フォーラム)で使われ、注目されるようになりました。昨今は、ビジネスシーンでも一般的に使用されており、働き方や組織のあり方、経営などに関わる考え方の前提にもなっています。

そんなVUCAの時代をもたらした要因の1つは、情報通信技術の発達です。あらゆる情報が、瞬時にやり取りされるようになり、私たちの捉える社会の複雑性が増したことが背景にあります。

1990年代の初頭に登場したインターネットは、伝達される情報のスピードを加速し、そのボリュームを爆発的に増やしました。さらに、それら情報を処理するためのコンピューター・システムと融合して、新しい社会や経済の基盤であるサイバー・スペースを生みだしました。そんなサイバー・スペースは、現実世界と一体になって、社会や経済の変化を加速し、社会の複雑性をさらに高めています。

VUCAとは、サイバー・スペースと現実社会との融合が生みだした現実です。何が起こるか分からないし、起こってからの変化も早く、どうぞ対処すればいいかを判断するにも、判断基準や関連する情報が膨大にあり、しかもそれらが高速に入れ替わり錯綜し、容易なことではありません。

ならば、時々刻々の変化を直ちに捉え、現時点での最適を選択し、変化に合わせて改善を高速に繰り返すしかありません。

そんなスピードを手に入れることなくして、VUCAの時代を生き抜くことは、難しいと言えるでしょう。

複雑性を高める社会に企業はどう適応すればいいのか

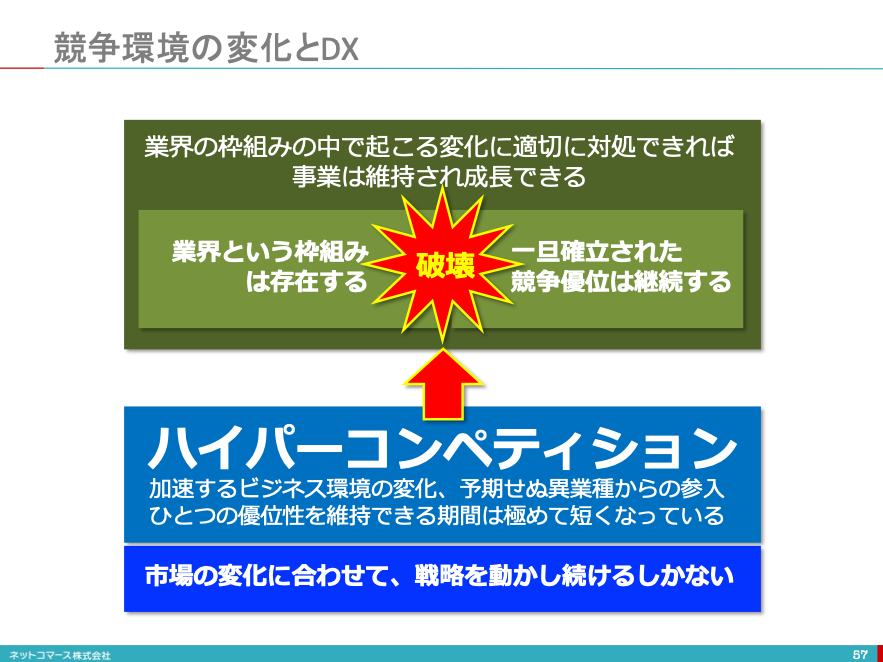

米コロンビア大学ビジネス・スクール教授、リタ・マグレイスは、自著「The End of Competitive Advantage(邦訳:競争優位の終焉)」中で、私たちは、VUCAの時代に直面し、ビジネスにおける2つの基本的な想定が、大きく変わってしまったと論じています。

ひとつは「業界という枠組みが存在する」ということです。業界は変化の少ない競争要因に支配されており、その動向を見極め、適切な戦略を構築できれば、長期安定的なビジネス・モデルを描けるという考え方がかつての常識でした。業界が囲い込む市場はある程度予測可能であり、それに基づき5年計画を立案すれば、修正はあるにしても、計画を遂行できると考えられてきたのです。

もうひとつは、「一旦確立された競争優位は継続する」というものです。ある業界で確固たる地位を築けば、業績は維持されます。その競争優位性を中心に据えて従業員を育て、組織に配置すれば良かったのです。ひとつの優位性が持続する世界では当然ながらその枠組みの中で仕事の効率を上げ、コストを削る一方で、既存の優位性を維持できる人材が昇進します。このような観点から人材を振り向ける事業構造は好業績をもたらしました。この優位性を中心に置いて、組織や業務プロセスを常に最適化すれば事業の成長と持続は保証されていたのです。

この2つの基本想定がもはや成り立たなくなってしまったというのです。事実、業界を越えた異業種の企業が、業界の既存の競争原理を破壊しています。例えば、Uberはタクシーやレンタカー業界を破壊し、airbnbはホテルや旅館業界を破壊しつつあります。NetflixやSpotifyはレンタル・ビデオ業界やエンターテイメント産業を破壊しつつあります。それもあっという間のことです。

「市場の変化に合わせて、戦略を動かし続ける」

そうしなければ、企業のもつ競争優位性が、あっという間に消えてしまうこのような市場の特性を「ハイパーコンペティション」と呼んでいます。いまビジネスは、このような状況に置かれているのです。

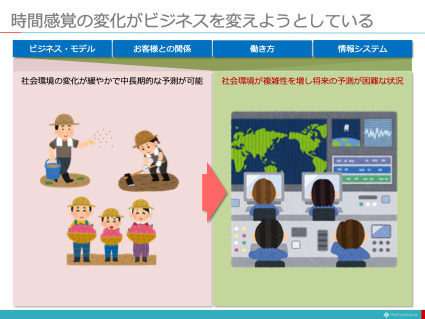

時間感覚の変化がビジネスを変えようとしている

多くの企業は、階層的な組織構造を前提に、次のような時間軸で、意思決定を下してきました。

- 3年間の中長期計画

- 1年に一度の年度計画

- 半年に一度の設備投資

- 月例の定例役員会

- 週次の部門会議

確かに、中長期的な見通しを持たなければならない経営・財務・投資計画などでは、このような意志決定は必要です。しかし、サービス改善や新規事業開発などの現場感覚が重視される場合は、迅速な意志決定と試行錯誤が必要です。

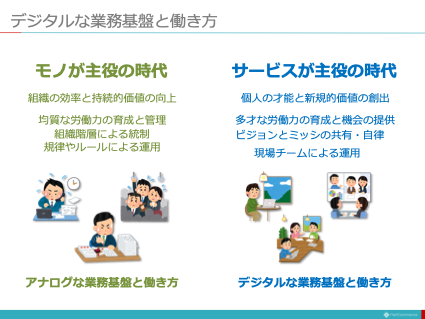

トップが、ミッションを明確に提示し、現場を信頼して権限を大幅に委譲し、彼らが自律して判断、行動できなくてはなりません。そのためには、業務プロセスをデジタル化して現場をリアルタイムに「見える化」し、データに基づいて的確、迅速に「判断」し、直ちに「行動」し、報告できる仕組みが必要です。

このようなデジタル化されたビジネス・プロセスを前提に、次のような時間感覚を現場に持たせなくてはなりません。

- 戦略を動かし続ける

- 現場に権限委譲する

- 現場での判断を重視

- 結果を迅速に事後報告

- 対話の頻度を増やす

「ハイパー・コンペティション」に対処するには、事前に十分に準備し、根回しをして全員の合意を取り付けてから行動するというかつての時間感覚では、とても対処できません。そんないまの時代の時間感覚にビジネスも合わせるために、ビジネス・モデルやお客様との関係、働き方は当然ですが、これらを支える情報システムの開発や運用もまた変革が求められます。

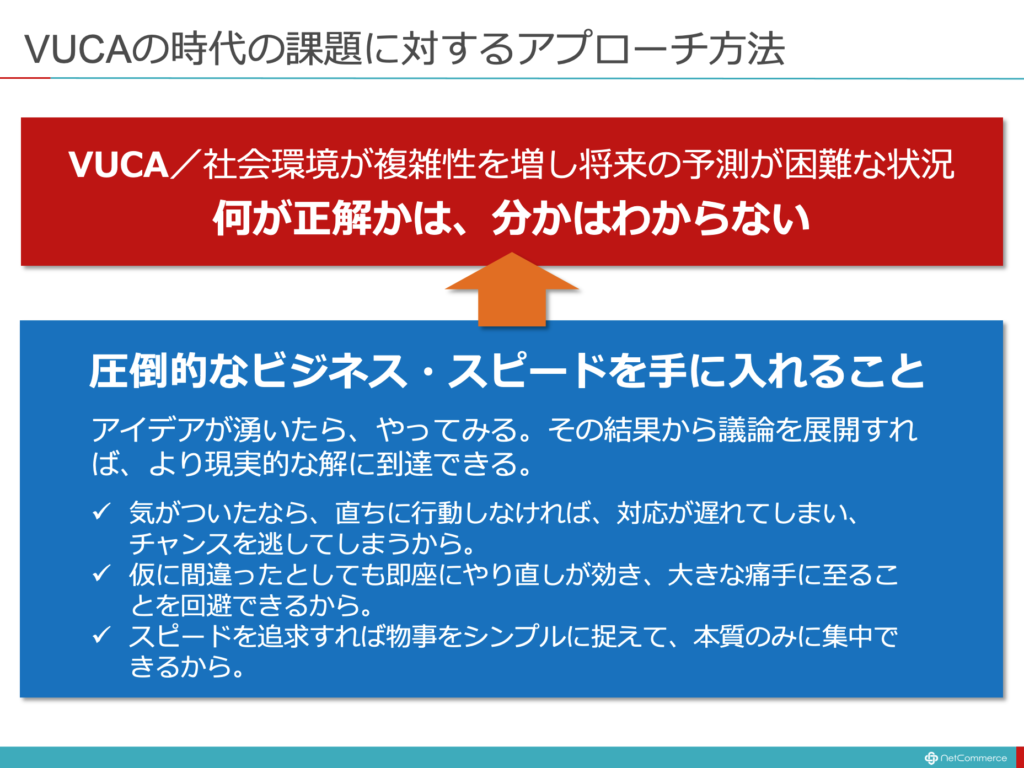

VUCAに時代の課題解決の方法

「アイデアが湧いたら、直ぐにやってみる。そして、その行動の結果から議論を展開し、また新たなやり方を直ぐに試してみる。」

「ハイパーコンペティション」に対処し、現実的な解を見つけるためには、こんな圧倒的なスピードを持たなければなりません。それには、次の3つの理由があります。

- 気がついたなら、直ちに行動しなければ、対応が遅れてしまい、チャンスを逃してしまうから。

- スピードを追求すれば物事をシンプルに捉え、本質のみに集中しなければならず、結果として、的確な課題解決ができるから。

- 仮に間違ったとしても即座にやり直しが効き、大きな痛手を被ることから回避できるから。

めまぐるしく変わる顧客ニーズの変化、業界に突如として現れる破壊者たち、これらに対処するには、その時々の最善を直ちに見極め迅速に意志決定し、行動を変化させなくてはなりません。

ビジネス・チャンスは長居することはありません。めまぐるしく変化する時代にあってはタイミングを逃さないことが必要です。顧客ニーズもどんどん変わります。変化する顧客やニーズへの対応スピードが企業の価値を左右します。競合もまた入れ替わり立ち替わりやって来ます。決断と行動が遅れると致命的な結果を招きかねません。

「社会環境の変化が緩やかで中長期的な予測が可能」な時代の常識は、もはや通用しなくなりました。

なぜ「デジタル」でなければならないのか

かつての常識に支えられたアナログなやり方では、いまの時代に求められるスピードを手に入れることはできません。紙の書類のやり取りや捺印にたよるビジネス・プロセス、出社が前提となる打ち合わせやワークスタイルなどでは、無理な話です。また、コロナ禍をきっかけに人と人との接触は制限され、お客様との関係やビジネス・モデルも変革を求められています。コロナ禍が終息しても、かつてと同じ状況に戻ることはないでしょう。

この状況に対処するには、アナログなビジネスのあり方を、デジタルを前提に再定義しなくてはなりません。

「再定義」とは、いまの仕事の手順や雇用形態、お客様との関係をそのままに、デジタルに置き換えて効率化することではありません。デジタルがうまく活かせるように根本的に作り替えることです。「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」とは、そんなビジネスの変革を目指す取り組みです。

DXの定義は次のようになります。

「デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化し、これに対処できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる。これに対処するために、自分たちの競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制を再定義し、企業の文化や体質を変革すること」

つまり、DXとは、「変化に俊敏に対処できる企業に変革すること」です。そのためには、デジタルが前提の社会に、自らもデジタルを駆使して、対処しなければなりません。それは、ビジネスの仕組みだけではなく、そこに関わるあらゆる人たちの行動習慣を変えることに加え、事業目的や意志決定の方法なども変えなくてはなりません。

「デジタルが前提の社会に適応するための変革」が、DXです。もはや「デジタル」は、私たちの日常やビジネスの前提になったのです。

大きく変わってしまった競争原理

「デジタルが前提の社会に適応する」ことについて、少し掘り下げておきましょう。

あらゆるものがネットにつながる時代になりました。それは、コンピューターやスマートフォンだけではありません。自動車や家電製品、建物や設備など、あらゆるものが、ネットにつながっています。スマートウォッチを腕にはめれば、それを介して、私たちの身体までつながってしまいます(詳しくは、第7章 「あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G」で詳述します)。

現実世界のあらゆる「ものごと」や「できごと」が、リアルタイムにデータとして把握できる時代になったわけです。「現実世界のデジタル・コピー」が、リアルタイムに生みだされ、ネットに送り出される時代になったと言い換えることもできます。この「現実世界のデジタル・コピー」のことを、「デジタルな双子の兄弟」という意味で、「デジタル・ツイン(Digital Twin)」と呼んでいます。

例えば、自動車を運転するとしましょう。自動車メーカーは、その自動車に不具合はないか、どのような運転の仕方をしているのか、どんな操作に手間取っているのかなどを、ネットを介してデータとして手に入れることができます。運転手に話しを聞かなくても、分かってしまうということです。

不具合が見つかれば、運転手やオーナーにそれを知らせ、GPSのデータからその自動車の位置を知り、近くのサービス・ステーションに立ち寄るように案内することができます。やがては、自動運転に切り替えて、サービス・ステーションに向かわせることもできるようになるでしょう。

そのクルマの運転手のクセを把握して、安全で省エネな運転をするためのアドバイスを音声で知らせることもできます。あるいは、ミスの多い操作、手間のかかる操作を見つけ、改善策をクルマの操作を制御するソフトウエアを改修して、ネットを介してアップデートすることもできます。

このようなことができる自動車は、見方を変えれば、スマートフォンやパソコンと同様に、「ネットにつながるデバイス」あるいは、「ネットにつながるコンピューター」です。

コンピューターは、ソフトウェアによっていろいろな機能を実現します。自動車もまた同じで、ソフトウェアによって、その機能や操作性を実現しています。もちろん、人を乗せて走るためのハードウェアは必要ですが、いまの自動車は、ソフトウエアが機能や操作性を実現するのに大きな役割を果たしています。

自動車のデジタル・ツインは、自動車の走行や操作に関わるあらゆるデータの集積です。それを分析すれば、もっと快適・安全・省エネに自動車に乗るためには、いかなる機能を改善すればいいかが分かります。これに基づきソフトウエアを改修し、ネットを介してアップデートすることで、あなたの自動車は、あなたに合わせて、購入した後でも、さらに快適な乗り物に進化します。

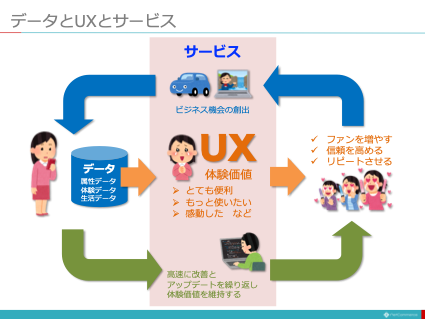

ソフトウェアをアップデートすることで、「運転がしやすくなった」、「安全性が高まった」、「燃費が良くなった」などの運転車の体験が向上すれば、「この自動車に、乗り続けたい」あるいは、「買い換えるときには、また同じメーカーのクルマを買おう」となるでしょう。こんな利用者の体験を「UX(User eXperience)」と呼び、これを向上させ続けることが、ビジネス成功の要件となったのです。

一昔前ならば、そんなことはできませんでしたが、あらゆるモノがネットにつながることで、デジタル・ツインを手に入れ、お客様ごとに最適化されたUXを実現し、向上させ続けることができるようになったのです。

ビジネスの価値=

ネット接続

×ソフトウェアによる機能の実装

×高速にアップデートを繰り返すことができる能力

つまり、ビジネスの価値はUXで決まる時代を迎えたのです。そうなると、魅力的なハードウェアを作るだけではなく、「ネットにつながる」や、「ソフトウェアで機能や操作性を実現する」といった仕組みを土台に、「ソフトウェアをアップデートしてUXを向上させ続ける能力」が、ビジネスの成否を決めるようになります。

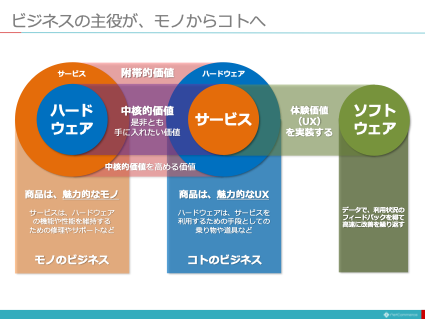

スマートフォンやWebのサービスでは、このような仕組みは、既に常識となっています。これをモノのビジネスにまで拡げてゆこうとの動きが、広がりつつあるのです。これを「モノのサービス化」と呼びます。

「ビジネスの主役がモノからサービスへ」と大きく移ろうとしています。その土台は、ネット、コンピューター、ソフトウエアなどのデジタルです。これに対処することが、事業の存続や成長には、欠かせなくなりました。

「デジタルが前提の社会に、企業が適応する」

それができるかできないかが、企業の競争力を左右する時代になったのです。

高品質のモノ(ハードウェア)をリーズナブルな金額で提供するだけでは、もはや企業の競争力を維持することはできません。顧客の状況をいち早くデータで捉え、高速にUXを改善、向上し続けることが、競争優位を維持する重要な要件となったのです。

競争の原理が大きく変わってしまいました。「デジタルが前提の社会に、企業が適応する」ためには、ビジネスをサービス化し、UXを改善、向上させ続けるメカニズムをビジネス・プロセスに組み入れることが必要になりました。これができるかどうかが、企業の死命を制する時代になったのです。

「サービスが主役」時代のビジネス構造

「モノが主役」のビジネスでは、モノの機能や性能、意匠などの魅力が、中核的価値、すなわち「是非とも手に入れたい価値」です。サービスは、附帯的価値で、モノの魅力を維持するための点検や修理、保守サービスなどです。例えば、自動車なら、エンジン性能や乗り心地の良さ、装備品やデザインなどが中核的価値、丁寧で迅速な点検や修理が、附帯的価値となります。

一方、「サービスが主役」のビジネスでは、サービスの優れた操作性や利便性、分かりやすさや感動などの体験価値、すなわちUXが、中核的価値です。ハードウェアは、そんなサービスを利用するための手段であり、ツールです。例えば、自動車のシェアサービスなら、スマホのアプリで呼び出せば直ぐに来てくれ、キャッシュレスで支払いができ、領収書はメールで送られてきます。「呼び出して、乗って、降りるだけ」の圧倒的な利便性が、中核的価値であり、広くて乗り心地の良い居住空間を備えた自動運転の自動車が、附帯的価値です。

そんなサービスは、ソフトウエアによって実装されています。サービス利用者の行動や反応は、全てデータによって把握できますから、それを参考に顧客のUXを向上させるための対策を考え、ソフトウエアを改善します。

不具合の改修や利便性の向上などの改善だけではなく、未来を先取りした新しいサービスを提供することも、UXの向上には欠かせません。そのためにソフトウエアを改修し、機能を追加します。

サービスが主役の時代には、UXの価値を高め続けられるかどうかが、ビジネスの成否を決めることになります。そんなUXを実装する手段がソフトウエアです。すなわち、サービスが主役の時代とは、ソフトウェアが主役の時代であると、言い換えることもできるでしょう。

前節でも述べたとおり、競合他社も同様の施策をしてくるわけで、彼らよりも早く、改善し、新たな価値を産み出せる圧倒的なスピードが、ビジネスの価値を大きく左右することになります。

【募集開始】次期・ITソリューション塾・第39期(2022年2月9日〜)

次期・ITソリューション塾・第39期(2022年2月9日 開講)の募集を始めました。

コロナ禍は、デジタルへの世間の関心を高め、ITへの投資気運も高まっています。しかし、その一方で、ITに求められる技術は、「作る技術」から「作らない技術」へと、急速にシフトしはじめています。

この変化に対処するには、単に知識やスキルをアップデートするだけでは困難です。ITに取り組む働き方、あるいは考え方といったカルチャーを変革しなくてはなりません。DXとは、そんなカルチャーの変革なしでは進みません。

ITソリューション塾は、ITのトレンドを体系的に分かりやすくお伝えすることに留まらず、そんなITに関わるカルチャーが、いまどのように変わろうとしているのか、そして、ビジネスとの関係が、どう変わるのか、それにどう向きあえばいいのかを、考えるきっかけになるはずです。

- SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん

- ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん

- デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん

- IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん

- デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん

そんな皆さんには、きっとお役に立つはずです。

詳しくはこちらをご覧下さい。

- 日程 :初回2022年2月9日(水)~最終回4月27日(水) 毎週18:30~20:30

- 回数 :全10回+特別補講

- 定員 :120名

- 会場 :オンライン(ライブと録画)

- 料金 :¥90,000- (税込み¥99,000)

- 全期間の参加費と資料・教材を含む

ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー

【12月度のコンテンツを更新しました】

======

目的の資料にいち早くアクセスできるよう、以下の二点を変更しました。

・タイトルと資料の構成を大幅に変更しました

・研修資料を作るベースとなる「最新のITトレンドとこれからのビジネス戦略(総集編)」の内容改訂

ITソリューション塾について

・教材を最新版(第38期)に改訂しました

・講義の動画を新しい内容に差し替えました

======

DXとビジネス戦略

【改訂】デジタル化がもたらすレイヤ構造化と抽象化 p.14

【改訂】デジタル化とDXの違い 改訂版 p.27

【改訂】DXの定義 1/3 p.39

【新規】DXの定義 2/3 p.40

【改訂】DXの定義 3/3 p.50

【改訂】DXのメカニズム p.45

【新規】「デジタル前提」とは何か p.46

【改訂】DXの公式 p.47

【新規】なぜ「内製」なのか 1/3 p.178

【新規】なぜ「内製」なのか 2/3 p.179

【新規】なぜ「内製」なのか 3/3 p.180

【新規】ITベンダーがDXを実践するとはどういうことかp.174

ITインフラとプラットフォーム

【新規】サーバー仮想化とコンテナ 1/2 p.76

【新規】サーバー仮想化とコンテナ 2/2 p.77

【新規】コンテナで期待される効果 p.78

【改訂】コンテナとハイブリッド・クラウド/マルチ・クラウド p.81

開発と運用

【新規】アジャイル開発が目指すこと p.37

【新規】SI事業者がアジャイル開発で失敗する3つの理由 p.74

IoT

【新規】Connected p.139

ビジネス戦略・その他

【新規】個人情報とプライバシーの違い p.146

【新規】「個人を特定できる情報」の範囲の拡大 p.147

【新規】Privacy保護の強化がビジネスに与える影響 p.148

【新規】影響を受けるデバイスやサービス p.149

【新規】スマホAIの必要性 p.150

AIとデータ

【新規】データサイエンティストに求められるマインドセット p.146

改訂【ITソリューション塾】最新教材ライブラリ 第38期

・ITソリューション塾の教材を最新版に改訂しました

– DXと共創

– ソフトウエア化されるインフラとクラウド

– IoT

– AI

下記コンテンツを新規に追加しました

– RPAとローコード開発

– 量子コンピュータ

– ブロックチェーン

下記につきましては、変更はありません。

- ERP

- クラウド・コンピューティング