2021年8月31日、経済産業省は、DXレポート2.1(DXレポート2追補版)を公開した。このレポートの前提となる2020年12月28日公開の「DXレポート2」では、「レガシー企業文化からの脱却」や「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性を示した。また、企業が「ラン・ザ・ビジネス」から「バリューアップ」をめざし、アジャイル開発などによる変化への即応性を追求し、あるべき姿としてユーザー企業とベンダー企業の垣根がなくなっていくべきであると述べられている。

しかし、一方で「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」という言葉が使われ、「ユーザー企業」と「ベンダー企業」という区別を残すことになった。

こうした背景を踏まえ、この曖昧差を排除するために、このレポートが公開された。

詳細は原典をご覧頂くとして、私が特に注目したのは、「低位安定」という言葉だ。本レポートには次のように述べられている。

- 既存産業の業界構造は、ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」というWin-Winの関係にも見える。

- しかし、両者はデジタル時代において必要な能力を獲得できず、デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な「低位安定」の関係に固定されてしまっている。

この「低位安定」の関係こそが、デジタル時代に我が国が、存在感を示すことができない原因であるというわけだ。

この現状を踏まえ、ユーザー企業とベンダー企業という区別を取り払い、デジタル産業へと移行すべきであるとして、次のように述べている。

各企業がそれぞれのデジタルケイパビリティを磨き、市場で売買しつつ、新たな価値を創出する中で成長していく

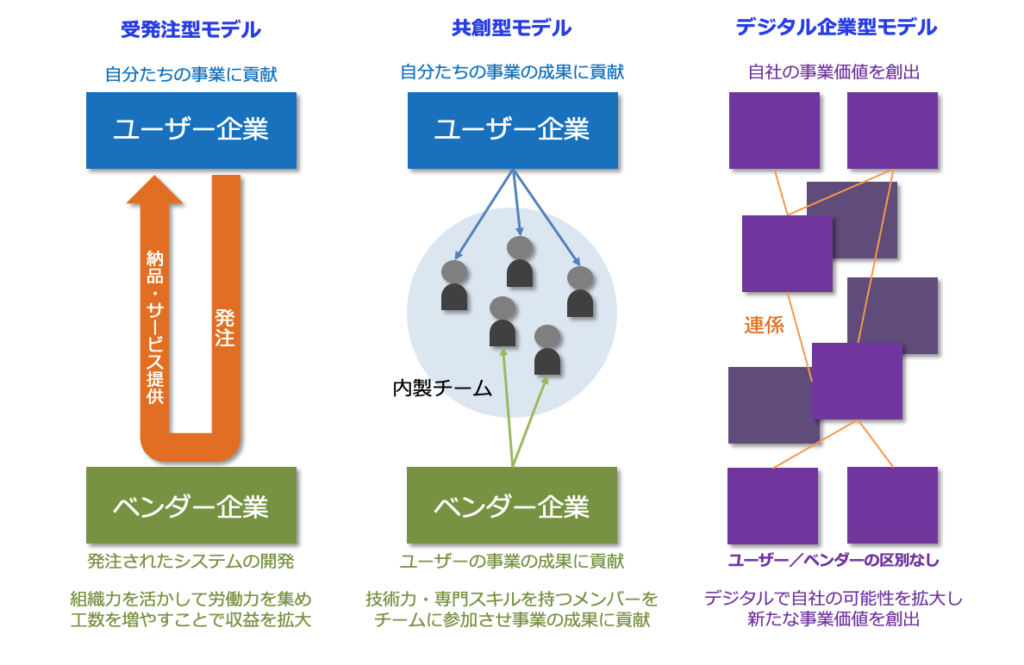

ここに示されたことを整理し、私なりに組み立て直したのが、このチャートだ。

これまでのユーザー企業とベンダー企業の関係は、「受発注型モデル」が、一般的だ。これが、DXレポート2.1の指摘する「低位安定」の関係を作り出す原因でもある。

ユーザー企業の目的は、コストの削減や売上の拡大などの「自分たちの事業に貢献する」ことを目的として、ベンダー企業は、委託された「システムを開発する」ことを目的とする。つまり、両者の目的が一致していない。

また、ユーザー企業は、ベンダー企業を競争させ、少しでもコストを削減し、ベンダー企業は、この要請に応えようと、組織力を活かして低コストで労働力/工数を集め、これを増やすことで収益の拡大を目指す。

結果として、「ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」というWin-Winの関係」を成り立たせている。

この「低位安定」の関係こそが、我が国にデジタル産業が根付かない理由であると指摘する。また、この関係は次のような悪循環を生みだす。

ユーザー企業

-

- ベンダー任せにすることでIT対応能力が育たない

- ITシステムがブラックボックス化。

- ベンダーロックインにより経営のアジリティが低下

- 顧客への迅速な価値提案ができない

ベンダー企業

-

- 低い利益水準→多重下請け構造、売り上げ総量

- の確保が必要

- 労働量が下がるため生産性向上のインセンティブ

- 働かず、低利益率のため技術開発投資が困難

- “デジタル”の提案ができない

この状況から脱するための方策として、多くの企業が長目するのが「共創」である。

「共創」とは、2004年、米ミシガン大学ビジネススクール教授、C.K.プラハラードとベンカト・ラマスワミが、共著『The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers(邦訳:価値共創の未来へ-顧客と企業のCo-Creation)』で提起した概念と言われている。企業が、様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念「Co-Creation」の日本語訳である。

複数の企業が成果を共有し、新たな組合せを、組織を超えて創り出し、従来にない価値を生みだすことを目指す取り組みだ。

本来の意味通りに「共創」という言葉が使われるかどうかはあやしいが、このチャートにある「共創型モデル」が、この業界における「共創」となるだろう。

「受発注型モデル」と同様に、ユーザー企業の目的は、コストの削減や売上の拡大などの「自分たちの事業に貢献する」ことを目的とする。そして、ユーザー企業の事業部門が主導して内製チームを組織して、システムを開発する。

内製にするのは、システムの開発や改善が自分たちの事業の業績に直結するからであり、顧客のニーズの変化に迅速に対応しなければならないからだ。

もちろん、全ての人材を内製で賄うことは容易ではない。当然、ベンダー企業の協力を必要とするユーザー企業もあるだろう。このようなニーズに応えるのが、ベンダー企業にとっての「共創」事業となる。

「共創」に組みするベンダー企業は、ユーザー企業の「事業に貢献する」こと、あるいは「事業を成功させること」を目指す。注意しなければならないのは、「システムを作ること」を目指すのではないということだ。内製チームの一員として、一緒になって「事業の成功」のために仕事をすることが「共創」である。つまり、要求に応じて「システムを作るための工数を提供する」のではなく、何をすべきかを一緒に考え、「事業を成功させるために技術力を提供する」ことへと変わる。これは、「工数を増やして収益を拡大すること」から「できるだけ少ないコードで事業目的を実現すること」への転換も伴う。

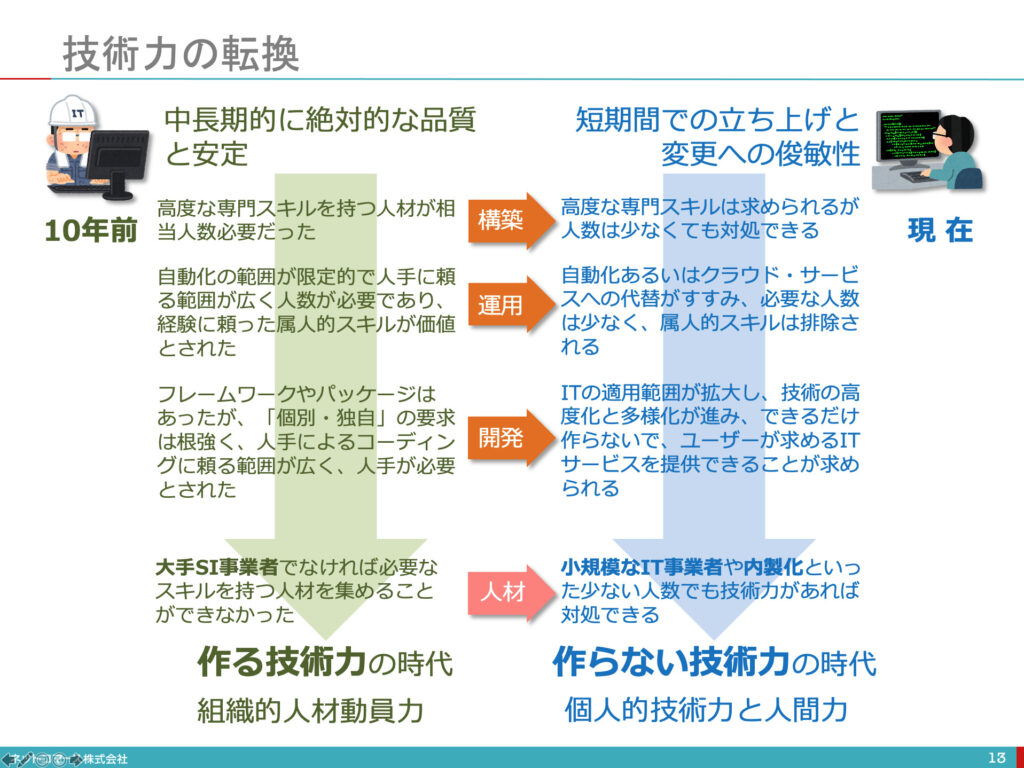

そのためには、アジャイル開発やDevOps、クラウドやサーバーレス、コンテナやマイクロサービスといった「作らない技術」が前提となる。そんな技術力や専門スキルを持つ人材でなければ、内製チームで役割を果たせない。従来のような企業の規模や組織力ではなく、個人力つまりバイネームでチーム・メンバーは選別される。

「作らない技術」が、成熟してきたことで、小規模なIT企業や内製でも、システムを実装できる時代になった。従って、大手SI事業者でなければできなかった「組織力で工数を集められる能力」は、その価値を失いつつある。

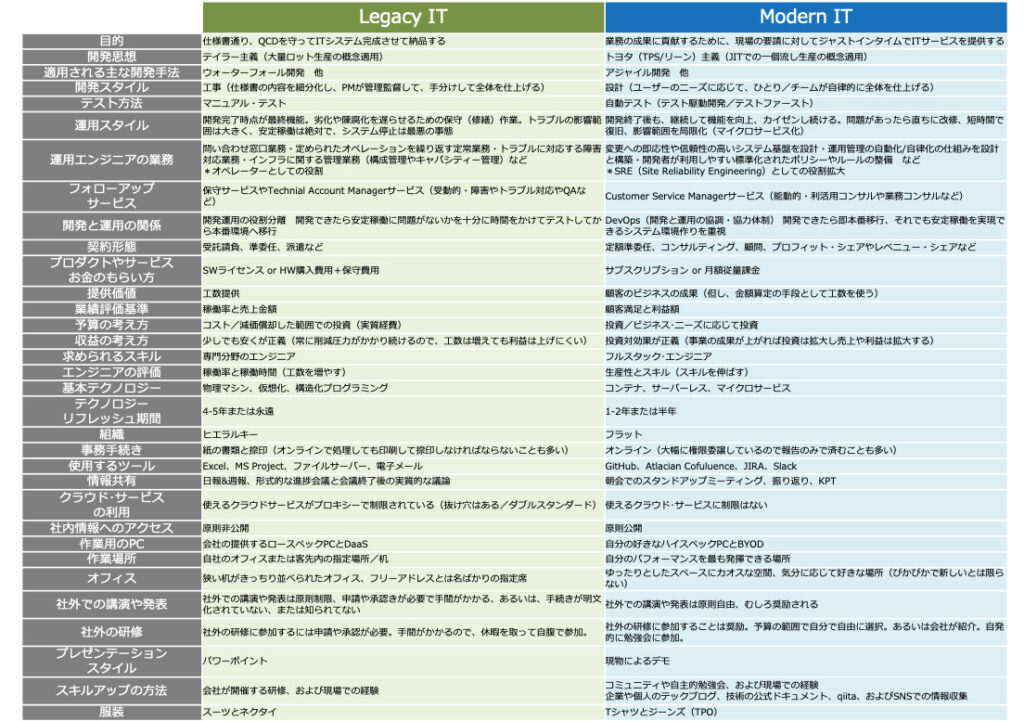

「共創型モデル」は、スキルだけではなく、そのカルチャーも「受発注型モデル」と大きく異なる。その違いについては、こちらをご覧頂きたい。

DXレポート2.1が提言しているのは、「デジタル企業型モデル」へのシフトだ。

ユーザー企業とベンダー企業という区別を持たず、「各企業がそれぞれのデジタルケイパビリティを磨き、市場で売買しつつ、新たな価値を創出する中で成長していく企業」であり、それら企業が構成する産業を「デジタル産業」と言う。

- 社会全体でデジタル化が進む中で、企業はこの不可逆的な変化に適応し、データとデジタル技術を駆使して新たな価値を産み出すことが求められている。

- デジタル社会の実現に必要となる機能を社会にもたらすのがデジタル産業である。

これは、SI事業者あるいはソリューション・ベンダーと称される既存のITベンダーの範疇ではない。デジタルで自社の可能性を拡大し、新たな事業価値を創出しようという企業だ。

例えば、建設機械メーカーのコマツ(株式会社 小松製作所)が、SMART CONSTRUCTIONというサービスを提供している。建設機械に組み込んだセンサーやドローンを駆使して、建設現場をデータで「見える化」し、建設作業の効率化や安全の確保、さらには土木工事の自動化を見据えたサービスを提供している。

また、トラスコ中山は、建設現場や工場に必要な工具などのプロツールを専門に扱う商社だ。彼らは、現場からの注文が入れば直ぐに届けるために、物流のスピード・アップを図ってきた。しかし、天候の急変や想定外の計画変更が日常茶飯事の現場では、これまでのやり方のままでは、顧客の期待に応えられないことに気がついた。そこで、必要と見込まれるプロツールを予め現場に揃えて置いておく「MROストッカー」というサービスを始めた。使った分だけ後で請求するという「富山の薬売り」サービスをプロツールに適用した。このようなサービスを実現するために、リアルタイムでの需給状況の把握、天候や工事の進捗に応じた的確な需要予測など、高度なITを駆使している。

他にも、クレディセゾンは、矢継ぎ早に新しいサービスをリリースし、顧客の拡大と利用金額の増加に大きく貢献している。例えば、利用金額に応じて” 現金1万円が当たる応募券が当たる”「お月玉」サービスやゲーム愛好者に魅力的な「ゲーミングカード」などだ。カード・システムの本体は、レガシーなシステムながら、APIをマイクロサービス化して、クラウド・サービス上で実装することで、開発スピードと保守や機能拡張の俊敏性を高めている。そのために、それができる人材を採用し、さらには、システムの開発や運用の未経験者を社内で公募し育成して、デジタルを前提に事業の成果に大きく貢献している。

また、SI事業者の中にも、デジタル企業への転換に向けて取り組む企業が登場している。例えば、日本ユニシスは、2009年から、電気自動車(EV)の充電スタンド事業を展開している。さらにブロックチェーンを使って「間違いなく非化石に由来するエネルギー」であることを証明する「非化石証書」を発行し、二酸化炭素排出ゼロに取り組む企業に貢献している。

また、日鉄ソリューションズ(NSSOL)の文書管理サービス「Nsxpres Ⅱ」や電子契約サービス「CONTRACTHUB」なども同様の取り組みとなるだろう。

日本ユニシスやNSSOLのように、自分たちの事業として、デジタル・サービスを提供している企業は少ないが、これまでに積み上げたITの知見を生かして、デジタル企業へと転身を図ろうというIT企業の取り組みは、注目に値する。

さらに、日立製作所 LUMADA、独SIEMENS MindSpere、米GE Predixなどの製造業の事業会社が提供するプラットフォーム・サービスも、そんな事例と言えるだろう。

「受発注型モデル」だけで、収益を維持、あるいは拡大することには、もはや無理がある。だから「共創型モデル」だと言うわけだが、これはスキルだけではなく、カルチャーや事業目的の転換を求められる取り組みであり、これまでの延長では実践できない。それにもかかわらず、同じ事業部門の中で、同じ業績評価基準で、しかも、同じカルチャーの人たちとともに「共創事業」を生みだそうとの事業目標を掲げているベンダー企業もあり、これはもう無理筋である。

「デジタル企業型モデル」となると、経営目的の転換でもあり、業績評価のやり方や雇用制度の転換が求められるわけで、経営者の覚悟が試される。残念なことだが、そこまで覚悟を決めているITベンダーは寡聞だ。多くは、「受発注型モデル」の延長線上に、「共創事業」を据えているに過ぎず、各社の公開する「共創」の事例を見ても、少々これには無理があるのではないかと思うことも少なくない。

「受発注型モデル」が直ちになくなることはない。ならば、ここで稼げるうちに、「共創型モデル」や「デジタル企業型モデル」へと、事業の重心をシフトさせておくべきだ。しかし、それは大きな痛みを伴うことになるだろう。つまり、その決断と実行は、経営者にしかできないことになる。