「デジタル化のかたちは 「深いレイヤー構造を使ったネットワーク」だ。」

「DXの思考法/西山 圭太 著・ 2021/4/13(82ページ)」に述べられたこの一節は、デジタルの本質を見事に解き明かしてくれる名言であろう。

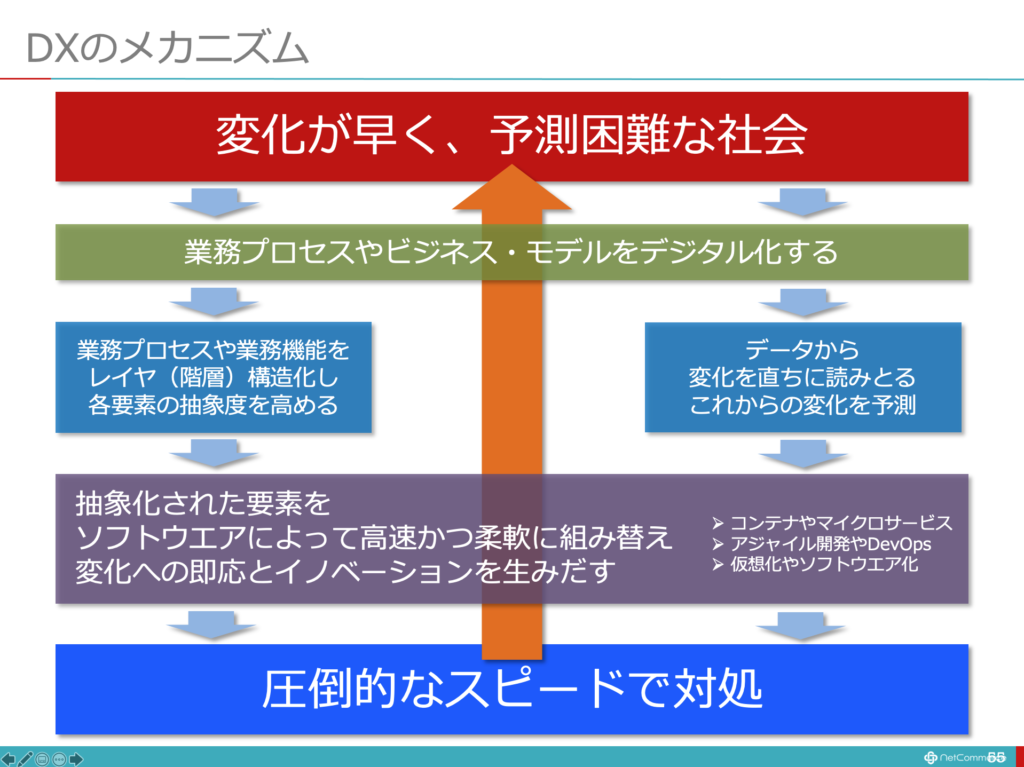

- DXの目的は、圧倒的なビジネス・スピードを獲得することである

- DXとは、変化に俊敏に対応できる企業の文化や風土を生みだす取り組みだ

- DXとは、デジタルを前提とした社会に企業が適応するためのビジネス・モデルやビジネス・プロセスの変革である

以上のように、私なりに、DXとは何かをいろいろと表現してきたが、なぜ「デジタル」にすれば、このようなことが可能になるのかを明確に説明することができずにいた。まさに、この一文が、その解を与えてくれた。

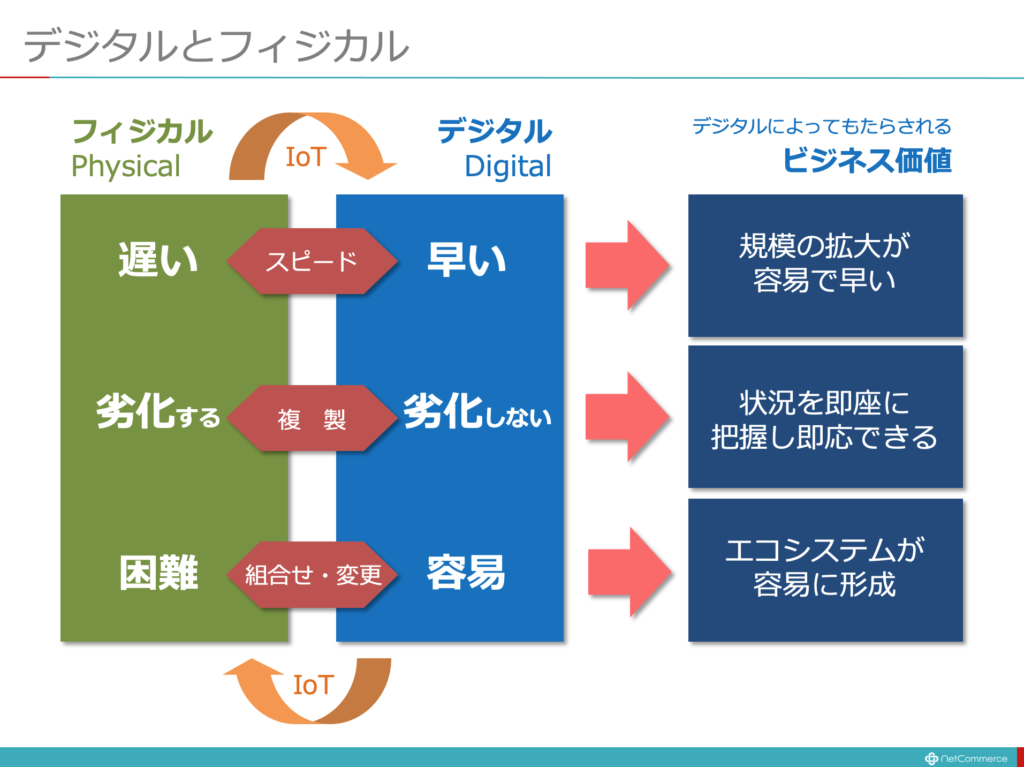

これまでも、その理由を説明してこなかったわけではない。例えば、ビジネス・プロセスにデジタルを使えば、紙や鉛筆、口頭での伝言に比べれば、圧倒的に早く伝わる。人間がその場で目視しなくてもセンサーやネットワークを駆使すれば、場所を問わずに直ちに状況を把握できる。プログラムやコードであれば、「かたちあるもの」を物理的に動かすことなく様々な組合せ直ちに試してみることができる。そんなデジタルの特性が、スピードや俊敏性をもたらすと説いてきた。

しかし、デジタルの本質は、このような表面的な特性だけで説明することはできないことを、本書は気付かせてくれたのだ。

この一文から、私がくみ取ったデジタルの真価は、「レイヤー構造化と抽象化」である。これが、スピードや俊敏性をもたらす根源的な特性であると気がついた。

その意味を解き明かす前に、まずは「デジタルとは何か」について、基本的なことを説明しておこう。

現実世界のものごとやできごとは、全てアナログである。しかし、アナログのままでは、コンピューターやネットワークで扱うことができない。そこで、センサーやキーボード、マウスなどの手段を使い、アナログな現実世界のものごとやできごとをデジタルなデータに変換し、コンピューターやネットワークで扱えるかたちにする。これを「デジタル化」という。ついでながら、そんなデジタル化や、コンピューターとネットワークを実現する技術がIT(情報技術)である。

さらに詳しい解説はこちらをご覧頂きたい。

【参考】デジタルとは何か 〜 DXを語る前に先ずは「デジタル」の意味を知っておこう

さて、アナログな現実世界のものごとやできごとをコンピューターやネットワークで扱うことができるようになると、何が実現するのだろうか。

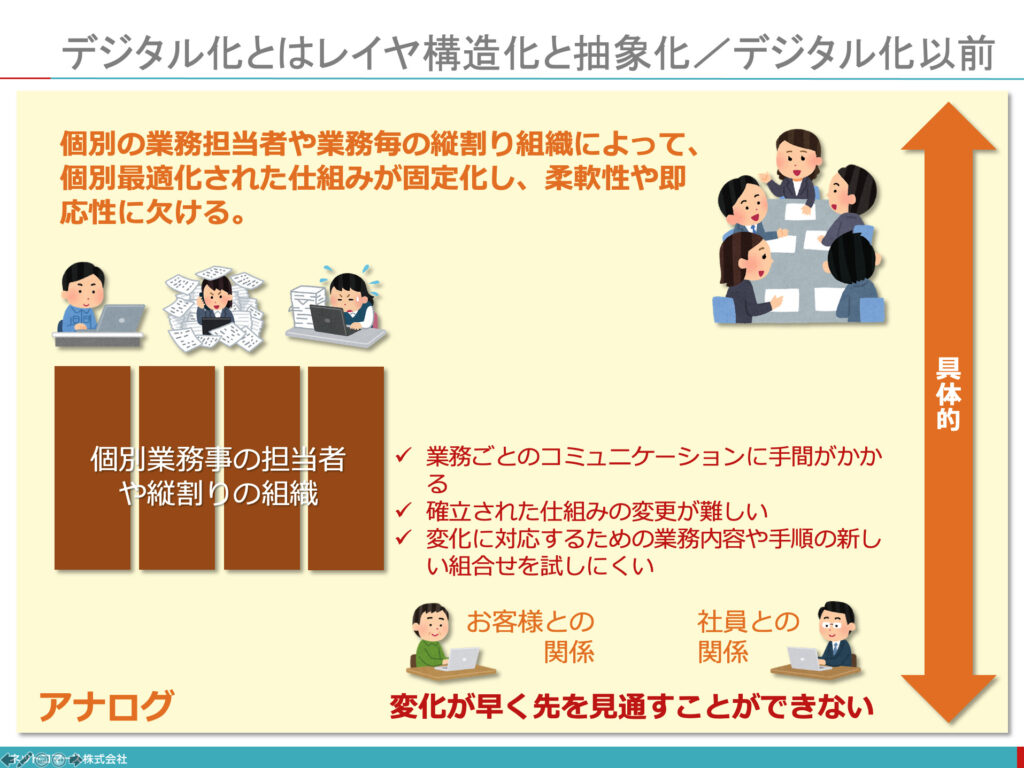

アナログな現実世界にあって、アナログな手段だけで業務課題を解決しようとする場合、それぞれの業務を担当する個人の経験やノウハウ、あるいは、そういう個人が所属する組織の機能や権限に頼ることになる。社会の変化が緩やかだった時代であれば、固定化された個人のノウハウやスキル、あるいは組織の機能は、長年の経験の蓄積によって、高度に最適化され、効率よく課題を解決することができた。

しかし、もはやそういう時代ではない。変化のスピードは速く、将来の変化を予測することも難しい。そんな時代になると、人や組織に依存した個別最適化された仕組みは、以下の理由から、変化に対応するための柔軟性や即応性を欠くことになる。

- 業務ごとのコミュニケーションに手間がかかる

- 確立された仕組みの変更が難しい

- 変化に対応するための業務内容や手順の新しい組合せを試しにくい

そこで、ビジネス・モデルやビジネス・プロセスをデジタル化することで、この状況を改善しようというわけだ。

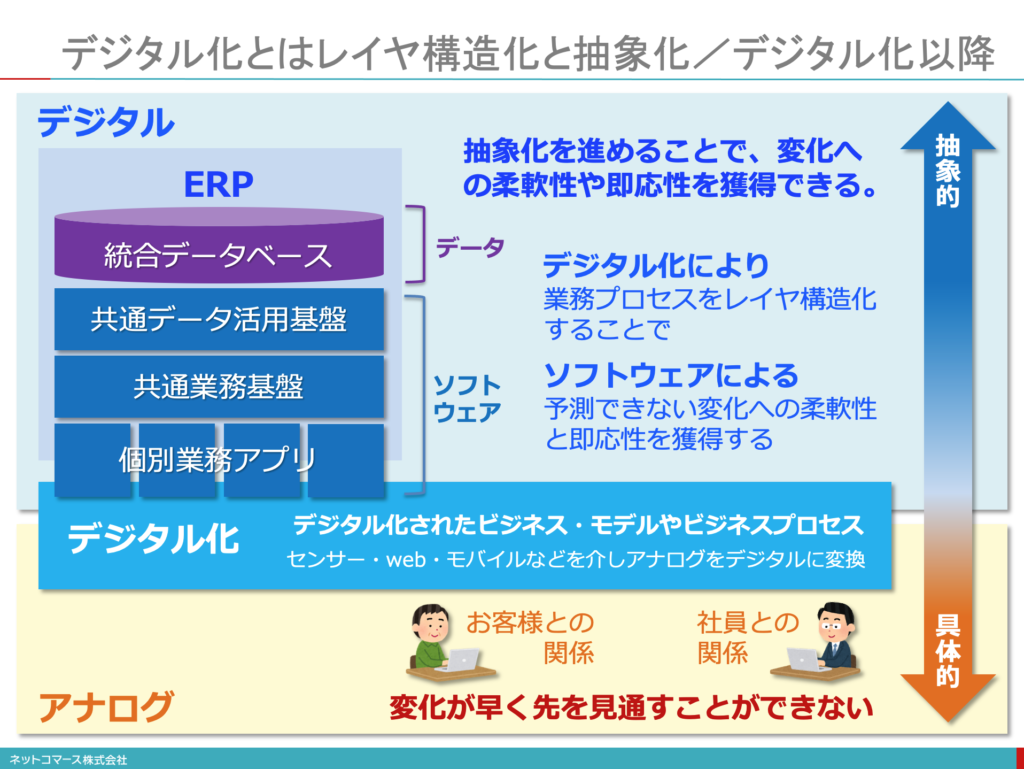

ビジネス・プロセスをデジタル化することで、この図に示すように、ビジネスの仕組みをレイヤー構造化することができる。

例えば、一番下のレイヤーは、個別の業務に特化したアプリケーションである。業務ごとに異なる複雑なプロセスに対応しなくてはならない。その上の共通業務基盤レイヤーになれば、個別のアプリケーションに共通のデータ管理や、個人の認証、コミュニケーションなどの機能を担う。さらに上位のデータ活用基盤では、業務で扱うデータを管理し、活用できるようにする。最上位は、統合データベースであり、0と1のビットデータとして、保管される。

実際には、もっと多段で複雑な構造となるだろうが、分かりやすいように簡略化して描いてみた。

このように上位のレイヤーに行くほどに要素分解され抽象化されてゆき、特定のアプリケーションへの個別依存性はなくなってゆく。表現を変えれば、アナログな現実世界で行われる複雑な業務個別のプロセスを、レイヤーを上がることで、抽象化された要素に分解し、最終的には0と1のコンピューターで扱えるカタチにしてしまうとともに、各要素の自由な組み替えを実現する。

例えば、カレー粉は、カレーの香りや味わいしか作れないが、カレー粉の原材料であるクミン、オレガノ、ターメリックというスパイスの単位で持っておけば、他のスパイスと組み合わせれば、まったく違う料理に使うことができる。要素分解し、抽象化すれば、その組合せを変えることで、様々に応用できるというわけだ。

上記にて紹介したシステムについて言えば、最上位の統合データベースに格納される「顧客情報」は、販売システム、物流システム、経理システム、CRMシステムなどの様々なアプリケーションで利用される。また、抽象化されたそれら要素をソフトウェアによって組み替えることや、新しい要素を組み入れることも容易だ。このような特性を活かして、変化への柔軟性や即応性を獲得できるというわけだ。

ERPパッケージとは、このように階層化されたシステムの実現を支えるツールと言えるだろう。

このような「レイヤー構造化と抽象化」が、ビジネスのスピードを加速し、予測できない変化への俊敏な対応を可能にする。

これを突き詰めれば、アルゴリズムで企業活動が行えるようになる。GAFAがやっているのは、このようなことなのだ。かつて、Netscapeを開発したことでも有名なソフトウェアエンジニアで投資家でもあるマーク・アンドリーセン氏(Marc Andreessen)がのべた”Why Software Is Eating The World“(ソフトウェアが世界を飲み込む理由)もまた、このようなデジタルの本質を語っているのかも知れない。

ただ、現実に目を向ければ、世の中のシステムの多くは、このような形態にはなっていない。個別の業務毎に、あるいはそれら業務に対応した組織に最適化されたアプリケーションからデータベースにいたるレイヤーを独自に作り込んでしまっている。従って、アプリケーション相互のプロセスやデータの連係や組み替えが難しいし、アルゴリズムで企業を動かすなどできるはずもない。つまり、アナログな仕事の仕組みをそのままに、業務個別に最適化された「サイロ・システム」と化しているわけだ。この状況を解消しない限り、デジタルの本質的価値を享受することはできない。

「コンウェイの法則」をご存知の方も多いだろう。コンピューター・サイエンティストであるメルビン・コンウェイが、1960年代に提唱したもので、「システムを設計する組織は、その組織のコミュニケーション構造を真似た設計をする。」 (原文: “Organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations.”)というものだ。サイロ化されたシステムが使われ続けるのは、この法則を体現しているわけだ。つまり、デジタルの価値を活かすためには、組織もまた変えなくてはならいということであり、DXが企業文化や風土の変革であると言われるのはこのためである。

DXレポート「2025年の崖」の指摘は、サイロ化されたレガシー・システムが足かせとなって、変化への俊敏性を妨げていると解釈することもできるだろう。また、SAPのERPパッケージのサポート期間の終了を控え、その対応をも促している。

しかし、ERPパッケージによって容易になるはずの「レイヤー構造化と抽象化」を棚上げして、個別業務毎に最適化されたテンプレートやアドオンをそのまま残し、現状の機能を維持したままにライセンスのバージョン・アップだけに取り組もうとしている企業も少なくない。

もちろん、アーキテクチャーを大きく変えてしまおうという取り組みは、手間もコストも膨大になってしまい、容易なことではないというのは理解できる。しかし、DXの実現を目指すのであるとすれば、「レイヤー構造化と抽象化」の価値を最大限に引き出せるようしなければならない。つまり、システム・アーキテクチャーの変革なくして、DXの実現はあり得ないと言うことだ。まさに、経営者の見識と胆力が問われることになる。

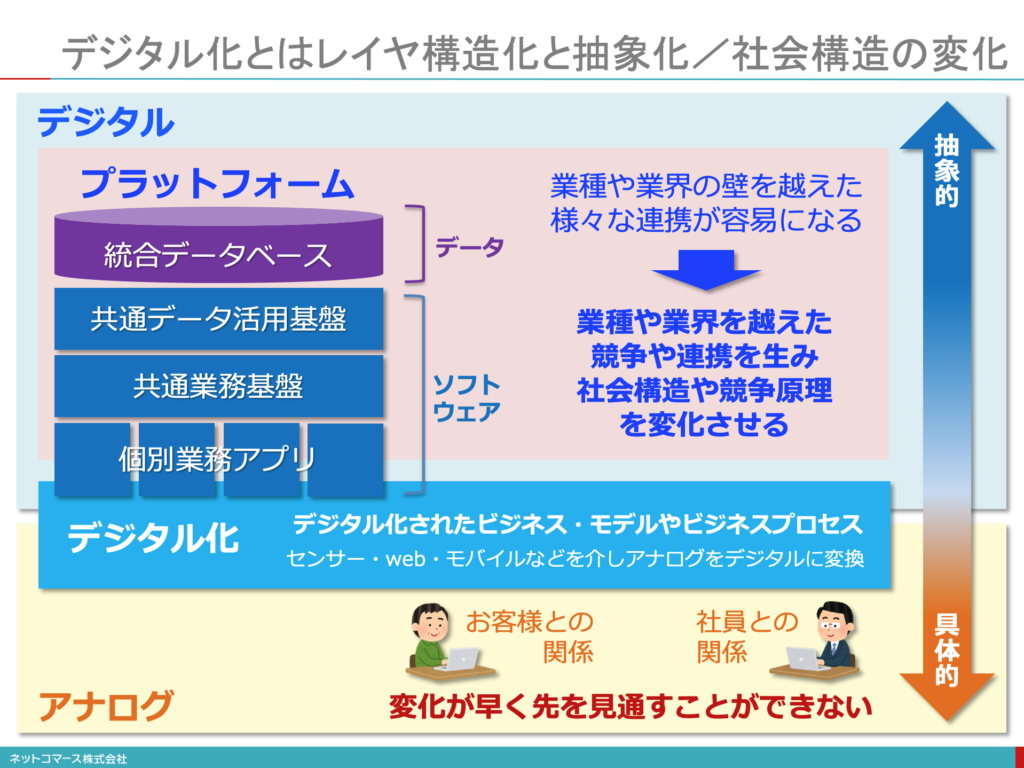

デジタル化による「レイヤー構造化と抽象化」を、企業や業界を越えて、実現するとどういうことになるだろうか。まさにこれこそが、GAFAやBATなどのプラットフォーマーの力の根源だ。

例えば、Amazonは、もはや単なるオンライン物販の企業でないことは、ご存知の通りだ。動画や音楽、物流や金融、医療やITサービスなど、既存の業界の枠組みを超えて、圧倒的な競争力を発揮している。これは、全てのビジネス・モデルやビジネス・プロセスをはじめからデジタル化しているので、様々な機能やデータを容易に組み替えることができるからだ。

異業種からの参入や業界の垣根を越えた競争に、既存の企業が簡単に打ちのめされてしまうのは、真にデジタル化された企業の徹底した「レイヤー構造化と抽象化」によるスピードと俊敏性に、太刀打ちできないからだろう。

このような業界の枠組みを超えたデジタル変革を本書ではIX=Industrial Transformationと表現している。まさに、こうなるとアナログ時代の業界などという旧来の枠組みなど、意味をなさないことが分かる。

DXとは、まさにこのようなデジタルの本質的な価値を企業活動のメカニズムに組み入れる取り組みといえるだろう。

ついでながら、「レイヤー構造化と抽象化」は、それを支えるデジタル技術の普及にも呼応する。例えば、コンテナやマイクロサービス・アーキテクチャは、機能あるいはサービスを要素に分解し、再利用するための技術であろう。また、それを瞬時に組み替え、また新たな組合せを実装し、直ちに使えるようにするのが、アジャイル開発とDevOpsだ。そして、その組合せをひとつの実態のごとく機能させるのが、仮想化であると言えるだろう。

改めて、このような視点から、日本企業のDXへの取り組みを見渡してみると、まさに表面的な「デジタル技術やデータの活用」に留まっている企業がほとんどであることが分かる。SI事業者もまた、この本質的な価値を実装することではなく、ERPパッケージやRPAなどのツールを実装することを「お客様のDXの実現に貢献する」ことだと言ってはばからない。それ以前に、コンテナやマイクロサービス・アーキテクチャ、アジャイル開発やDevOpsに本腰を入れていない企業が多いのも現実であり、DXなど、何をかいわんやである。

このようなことでは、いつまで経っても、DXは実現しないだろうし、GAFAのような企業が、日本から生まれてくることもない。

以上の考察から、私なりの「DXのメカニズム」を描けば、次のようなチャートになる。

冒頭に紹介した「DXの思考法」は、このDXのメカニズムを生みだすデジタルの本質をわかりやすく解きほぐしてくれる。DXあるいはデジタル戦略に関わろうという人にとっては、一読に値する1冊であろう。

詳しくは、上記バナーをクリックしてください。

今年は、例年開催していました「最新ITトレンド・1日研修」に加え、「ソリューション営業の基本と実践・1日研修」を追加しました。

また、新入社員以外の方についても、参加費用を大幅に引き下げ(41,800円->20,000円・共に税込み)、参加しやすくしました。

どうぞ、ご検討ください。