お客様の「事業変革アドバイザー」である

DX営業とは、何かと聞かれれば、このような表現がふさわしいだろう。しかし、わざわざ、DX営業などと看板を掲げる必要があるのだろうか。DX案件やDX事業という言葉を聞くことも増えているが、DXという冠を掲げる必要はあるのだろうか。

このブログでも、度々申し上げていることだが、デジタルの普及と発展によって、人々の価値観や行動様式などの顧客の日常、競争原理や社会システムなどのビジネス環境が、大きく変わってしまった。企業は、この変化に適応しなければ生き残ることは難しい。

そのためには、デジタル技術の動向を的確につかみ、最大限に活かすことだ。ただ、それは、技術を使えばいいということではない。人の経験や勘に頼っていた判断をデータに基づく判断に変えなくてはならない。また、何ヶ月もかかる稟議に意志決定の多くを頼っていたが、これを可能な限り現場の最前線に委譲し、変化に俊敏に対応できるようにしなくてはならない。さらには、ペーパーレス・ワークフローやゼロトラスト・ネットワークによって、働く場所や家庭の事情に応じた働き方の選択肢を拡げ、従業員の能力を最大限に発揮できる取り組みも必要となるだろう。そのためには、時間や場所、仕事の内容を会社/組織の都合によって決められるのではなく、個人の意志と意欲によって決めることができなければならない。そのためには、雇用形態もメンバーシップ型からジョブ型への転換が必要となるだろう。

これは、個人の働くことへの価値観や会社との関係を大きく変えてしまう。その功罪については、ここでは触れないが、いずれにしても個人/社員の自律を前提に組織を運営しなければ、リモートワークなどによる働き方の自由度を高めることは難しいだろう。

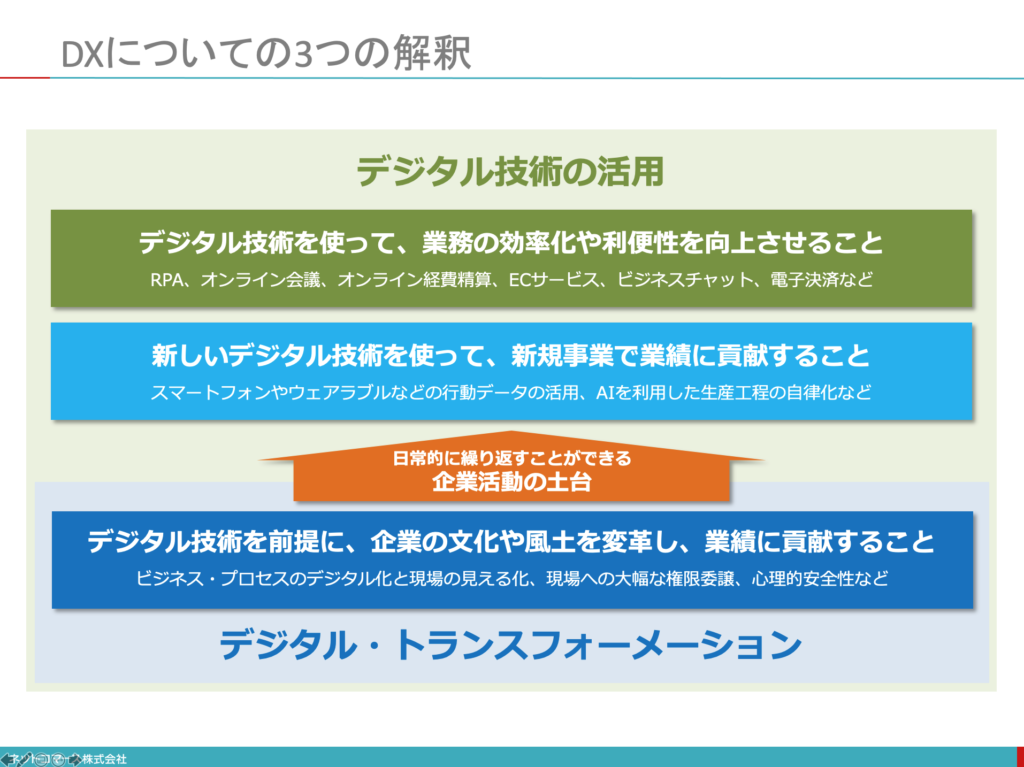

このようにDXは、「技術ではない」ことが相当にあり、こちらも合わせて取り組まなければ、DXの実現は難しい。

このようなDXの実現に向けた取り組みは、当事者の意欲と実践なくして、できることではない。つまり、ITベンダーやSI事業者が、いくらDXを喧伝しても彼らにできることは限られているのだ。

「お客様のDXに貢献する」とか「お客様のDXパートナーになる」などの看板を掲げるのであれば、お客様の経営や業務に深く関与する覚悟、あるいは図々しさが必要となるだろう。

しかし、お客様/事業会社の側にも、ITベンダーやSI事業者に、そう言わせしまう空気がある。

事業会社は、DXとは「データとデジタル技術を使うための取り組み」との解釈から越えられないでいる。そんな会社のDX推進部門は、事業部門に、なんとかそのための「新しい取り組み」をさせようと、必死だ。しかし、事業部門にしてみれば、本業の業績を確保することに忙しく、また、とってつけたような「新しい取り組み」は、「会社の方針だから」とつき合う意志は示すが、本腰がはいらない。ならば、事業部門が本腰を入れてくれるように、もっと魅力的な技術や手法はないのか、もって即効性のあるサービスはないのかとITベンダーやSI事業者に求める。手段が目的化してしまう典型だ。

また、事業を維持する基幹業務やネットワーク、インフラなどを任されてきた情報システム部門も、ITの戦略的活用やDX対応(?)を経営者から求められ、何をすればいいのか分からないので、これまたITベンダーやSI事業者に相談する。

DXとは何かを、自分たちのこととして突き詰めないままに、外部に答えを求めようと言う点では、両者は同じであろう。これに対して、ITベンダーやSI事業者もまた、DXの本質を見極めることなく、自社の製品やサービス、あるいは工数を提供する好機と捉え、DXと言う看板を掲げて歓心を買おうとしている。

先日、「接客業の人材採用、DX教育し派遣」というニュース記事があった。「デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業が増え、デジタル人材は不足している。スキル転換を促し、需給のミスマッチを解消する。」とあり、PCの運用管理やRPAの利用方法などを教え、企業に派遣しようということらしい。これなども、DXの本質からは、かけ離れている。

何も、このような事業に価値がないと言っているのではない。PCやRPAの利用を促進することで人手不足を解消し、事業のコスト削減にも貢献できるとすれば、素晴らしいビジネスであろう。ただ、DXとは違う話しだ。

同様にDXという冠を掲げたこの手のビジネスやイベントが目白押しであり、メディアもこれぞとばかりに、DXを吹聴する。おかけで、DXの胡散臭さは絶頂に達している感がある。

お客様と社員の幸せに貢献することで事業の成果をもたらす

DXという看板を掲げる、掲げないにかかわらず、企業が目指すことは、この言葉に集約される。デジタルは、そのための前提であると同時に、これに対処するための手段でもある。その手段に実効性をもたらすには、組織の文化や風土を変えなくてはいけない。それは、組織や体制、業績評価基準や働き方の変革というカタチで実践される。そのような取り組みを称してDXであると私は考えている。

以前紹介した、コマツやトラスコ中山は、なにも最初からDXを実践しようとしたわけではない。「お客様と社員の幸せに貢献する」ための取り組みが、結果として「事業の成果」を生みだしたことを、他人が、「DXの実践事例」と評しているに過ぎない。

また、ある製造業は、モノを作り売るビジネスから、サービスを主体としたビジネスへの転換を図ろうとし、新しいデジタル技術を駆使して、ビジネス・モデルやビジネス・プロセスの変革に大胆に挑戦している。そんな彼らの取り組みに、高度なITスキルと先端的技術で、業務チームに深く関わりながら、その実現を支えているSI事業者がある。かれらは、「お客様のDXに貢献している」とか「お客様のDXパートナーである」などとひと言も言わないが、彼らこそが、本来の意味で、「お客様のDXに貢献し、DXパートナーである」と言えるだろう。

世間で話題になっているDXを「できない」なんて、恥ずかしくて言えない。あるいは、いまやっていることでは売上が伸びないから、流行言葉を掲げて注目を集め、あわよくば受注のきっかけにしたい。DXという言葉に、そんな思いが託されているとすれば、なんとも残念な話しだ。

DX営業とは、お客様の「事業変革アドバイザー」である

改めて冒頭の言葉に戻ってみよう。

おわかりの通り、DXとは、デジタルを前提に事業を変革することだ。当然、それに貢献できれば、ビジネスのチャンスは生まれる。DXと言う、言わないにかかわらず、変革の手段は、デジタル、すなわちITを駆使することが、「うまい、やすい、はやい」実現の手段である。

営業の役割は、売上と利益の達成であるとすれば、お客様の変革に積極的に関与すれば、自ずと数字がついてくる。その役割を果たすためには、お客様の業務やその課題を深く理解し、お客様の事業の「あるべき姿」を示す必要がある。そして、デジタルをどのように使えばいいのかを教えることができなくてはならない。

つまり、お客様の事業変革のアドバイザーとして、あるいは教師として、変革の筋道を示すことで、数字を作る。

それは、営業の定義、あるいは役割を逸脱するという人がいるかも知れない。ならば、コンサルと言ってもいい。まあ、名称をどうするかは、どうでもいいことだ。ただ、このようなことができなければ、営業として売り上げ目標を達成することが、難しい時代になりつつある。

言うまでもないが、インフラをクラウドに移行するだけでは儲からないし、スクラップ・アンド・ビルドの開発を辞めてSaaSやPaaSを駆使すれば、開発工数は大幅に減るだろう。また、そうなれば、お客様自身がこのノウハウを磨き、内製化を拡大させることにな。つまり、SI事業者にとっては、お客様が最強の競合相手となる。

彼らは、アジャイルやクラウドを駆使し、あるいは、ローコード開発ツール使って、売上や利益に直結するシステムを自ら作り、高速に改善を繰り返すだろう。ITベンダーやSI事業者に仕事を依頼するにしても、現場の実践を知らない情報システム部門とは違い、最新のテクノロジーを駆使した実践体験を前提に、受発注の取引ではなく、チームの一員として、自分たちにはないスキルを求めるだろう。そういう、お客様との関係は、もはやこれまでとは違う。

「履きもの」が靴の時代になったのに、いつまでも下駄を売り続け、「どうすれば、もっと下駄の売上を増やすことができますか?」と質問されても、これに答えることは難しい。ニッチな需要がなくならないのは、いつも時代も同じだが、ビジネスの主流は、変わってしまう。そんな時代に、店先に下駄をならべ、お客様の注文合わせて、素材を選び、足に合わせて花緒を調整する類の仕事に頼るだけでは、営業目標を達成することはできない。

売るモノが変われば売り方も変わる。当然に知識やスキルをアップデートしなければ、営業は務まらない。そんな現実を素直に見れば、お客様の「事業変革アドバイザー」こそが、これからの営業の「あるべき姿」であろう。それを営業と呼ぶかどうかは、好きにすればいい。

ただ、「DX営業」という名称は、やめておいた方がいいだろう。お客様のDXに貢献できたかどうかは、結果である。「あなたのような方が、DX営業ですね」と言われたとすれば、その栄誉を甘んじて受け止めてもいいだろう。しかし、自分から言うのは、恥ずかしくないだろうか。

これと似たような話がある。「DX案件」や「DX事業」というカテゴリーで事業を分けることだ。こちらもまた辞めた方がいい。DXとは何かから始まり、それが分からないままに、つじつま合わせに、恣意的な解釈で、「これは、DX案件だなぁ」、「こちらは、DX事業にしてもいいのではないか」と、意味のないことに無駄な時間を費やしても、それによって事業の質が向上し、売上や利益に貢献することはない。言葉の遊びに終始して、DXに取り組んでいると、社内的なつじつま合わせをしても意味がないだろう。

お客様と社員の幸せに貢献することで事業の成果をもたらす

現場は、ただひたむきにこれに邁進すればいい。そして、経営が、真にそれにふさわしい取り組みを見出したとき、その取り組みを「DX案件」や「DX事業」として称賛すればいい。そうすれば、自ずと真の意味での「DX案件」や「DX事業」も生まれてくるだろう。そして、そこに関わった営業は、事業変革を、知識だけではなく体験的に学び、ノウハウを磨いてゆくだろう。そうすれば、自他共に認める「DX営業」として育つのではないか。

「私は立派な人間ですから、信頼してつき合ってください」

そんなことを、初めての相手から面と向かって言われたら、あやしくて仕方がない。直ちにお引き取り頂きたいと思うに違いない。

「我が社はDXができますから、信頼してつき合ってください」

「お客様のDXの実現に貢献する」や「お客様のDXパートナーになる」などの看板を掲げるのは、上記と同じくらいあやしい。

DXとは、「お客様と社員の幸せに貢献し事業の成果をもたらした」結果としての、他人の評価であるというのは、少々言い過ぎかも知れない。しかし、自分の評価は他人がするものであり、それがDXであるかどうかもまた、他人の評価として、受け止める謙虚さを持つことが健全であるように思う。

自分たちのDXに取り組むだけでも相当に覚悟のいる大変なことだし、ましてや他人であるお客様のDXに貢献しようというわけだから、それは並々ならぬ覚悟と自信が必要になるだろう。だからこそ、このような謙虚さが必要になる。

DXという看板を掲げなければ、仕事のきっかけがつかめないとすれば、それは、看板を掲げても無理な話だ。

本質に向きあうべきだ、原点たる「お客様と社員の幸せに貢献し事業の成果を生みだす」ことにひたむきになることだ。その実践の積み重ねを見ている他人が、「お客様のDXの実現に貢献できる企業である」や「お客様のDXパートナーである」と評されてこそ、価値がある。「DXできます!」などと叫ばなくても、再び同様の案件が舞い込んでくるはずだ。しかし、そうなれば、DXなどと言う冠や看板はどうでも良い話しだ。それこそが、DXビジネスの「あるべき姿」であろう。