デジタル・トランスフォーメーション(DX)が喧しい。「喧しい」とは、不快に感ずるほど声・音が大きい」という意味である。

リモート会議の環境を整えなくては、ハンコをなくして手続きを簡素化しよう、RPAで業務の効率化を図ろうなどと、とにかくなんでも「DXして」、効率化しなくてはと大騒ぎになっている。

その一方で、Google DriveやDropboxはセキュリティの観点から使えないといい、いまだZIP +暗号化された添付ファイルを平気で使っている企業がある。Zoomはセキュリティが心配なので使えないからと、使い勝手が悪く画像はカクカク、音声も途切れ途切れでエコーの入るサービスを使っている企業もある。Zoomを使える会社でも、VPN+VDIでは画像は表示できず、音声は途切れ途切れで、まともに使えない。仕方がないので、個人所有のスマホでも同時にzoomに参加し、形式的にはVPN+VDI、実質的にはスマホといった、「セキュリティ対策(?)」を行っている企業もある。

そんな、デジタルの価値を毀損することを平気でやっておきながら、DXを推進せよとの大号令を天から下し、さらには、「お客様のDX実現を推進します」などと平気で喧伝している。そんなDXを「うさんくさい」と感じている人は、少なからずいるだろう。

DXが「デラックス」ではなく、「デジタル・トランスフォーメーション」だと教えられ、その本質を理解することなく、言葉だけがアップデートされる。なぜ、DTではなくDXとなるのかを理解することなく、デジル技術を使って業務を効率化することだと思い込んでいる。

DXを理解していない人たちがDXを論じ、さらに、「DXを実践する」とか、「DXに取り組む」とか、「DXをする」とか、DXという言葉を使うことで、自分は時流に乗っていることを主張する人たちが一気に増えた。DXの「うさんくささ」は、こんな風潮が醸し出しているのかもしれない。

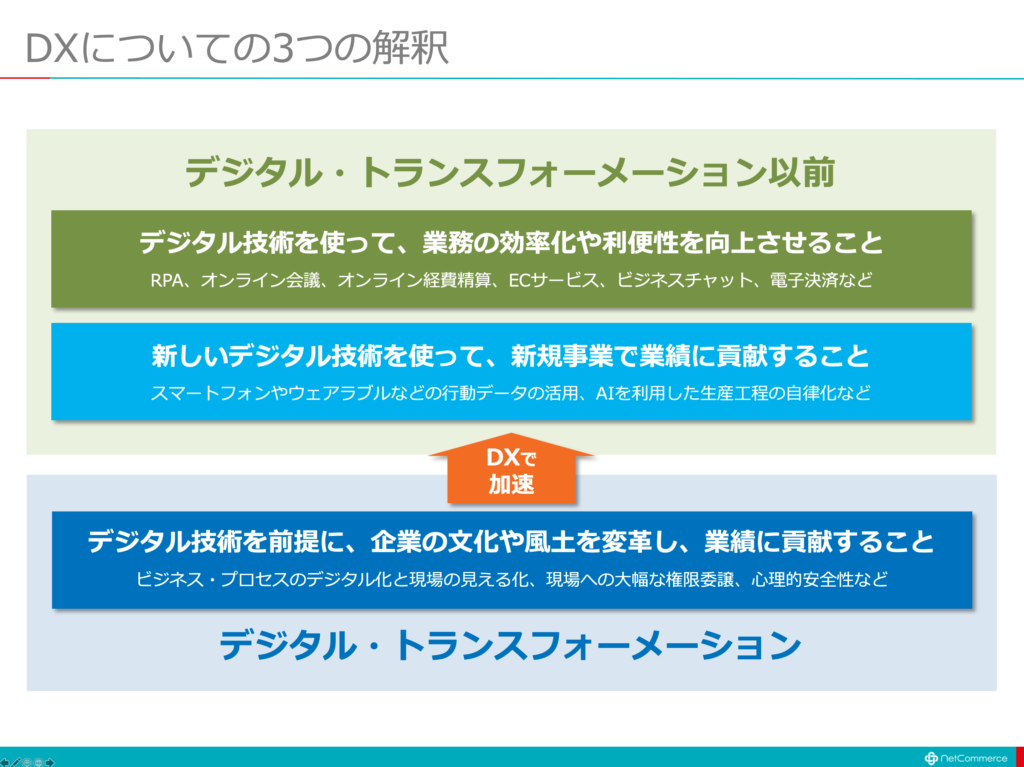

DXの3つの解釈

冷静になって、そんなDXについて、世の中がどのように語っているかを眺めてみると、概ね、次の3つの解釈に整理できそうだ。

デジタル技術を使って、業務の効率化や利便性を向上させること

RPA、オンライン会議、オンライン経費精算、ECサービス、ビジネスチャット、電子決済などのデジタル・ツールを使うことで、業務の効率化や利便性を向上させること。

このようなツールを使って、効果を引き出すには、業務プロセスを見直し、業務の無理や無駄をなくし、十分に効果を測定できるように標準化することが望まれるが、そういうプロセスを省いたとしても、一定の効果が期待できることも確かだ(ただし、それ以上の改善は難しいだろう)。従って、DXと称して拙速に効果を見せるには、有効な解釈といえる。

新しいデジタル技術を使って、新規事業で業績に貢献すること

スマートフォンやウェアラブルなどから得られる行動データの活用、AIを利用した生産工程の自律化など、新しいデジタル技術を使って、これまでには無い新しい事業やビジネス・プロセスを実現すること。

やっていることの目新しさは、社内外から注目を集めることができる。ただ、業績に成果をもたらすことができるかどうかは、新しいデジタル技術を使うことよりも、顧客の切実な課題やニーズを十分に見極め、それにふさわしいビジネス・モデルやUXを実現できたかどうかにかかっている。ただ、新しいデジタル技術を使うというパフォーマンスは、その技術についてよく分からない人たちにとっては魔法であり、凄いことであり、これをDXと称することには、極めて高い説得力を与えることになる。

デジタル技術を前提に、企業の文化や風土を変革し、業績に貢献すること

ビジネス・プロセスのデジタル化と現場の見える化により、経営者や管理者は現場をリアルタイムで把握できるようになれば、コミュニケーションも円滑に進み、相互の信頼感も醸成される。そんなお互いの信頼を前提に現場へ大幅に権限委譲し、圧倒的なビジネス・スピードを生みだすことができる。また、心理的安全性に支えられた組織の文化や風土が、チャレンジを促し、新しい取り組みを加速させる、高いモチベーションを引き出すだろう。

このような企業の文化や風土にすることで、不確実性の常態化する世の中にあっても、自律的に、そして俊敏に、ビジネス・プロセスを改善し、新しいビジネス・モデルを生み出し、社会の変化に対応できるようになる。

このような企業活動の土台を作るには、デジタル技術がもたらす社会や日常の常識の変化、あるいは人々の価値観の変化などを前提に、組織の振る舞いや従業員の考え方を変革しなければならない。2004年のエリック・ストルターマンが提唱した「デジタル・トランスフォーメーション」についての解釈、さらには2010年代のガートナーやIDCの解釈、IMDのマイケル・ウェイドらの解釈の系譜をたどれば、DXの本来の解釈は、このようになりそうだ。

第3の解釈が理にかなっている理由

DXを3番目の解釈、すなわち「企業の文化や風土の変革」とすることは、いまのビジネス環境にあっては、極めて理にかなっている。

不確実性が常態化したいま、「業務の改革や改善、新規事業の立ち上げ」は、継続的かつ高速に繰り返さなくてはならない。そうしなければ、事業の継続も企業の存続も難しくなるからだ。つまり、「業務の改革や改善、新規事業の立ち上げ」は目的ではなく、「事業を継続させ、企業を存続させる」という目的のための手段であるということになる。

つまり、予測できない変化に俊敏に対応するためには、圧倒的なビジネス・スピードを手に入れるしかない。そのためには、現場に大幅に権限委譲された自律的な組織という企業活動の土台が必要だ。その土台があれば、「業務の改革や改善、新規事業の立ち上げ」は、特別なことではなく、当たり前の日常となるだろう。そんな「企業の文化や風土」に変革することが、最も広範かつ継続的な価値を企業にもたらす解釈となる。

DXと「ソフトウェア・ファースト」

そんな、DXの前提は、「ソフトウェア・ファースト」だ。及川卓也さんの著書「ソフトウェア・ファースト」は、そんなDXとソフトウエアの関係を見事に説明してくれている。

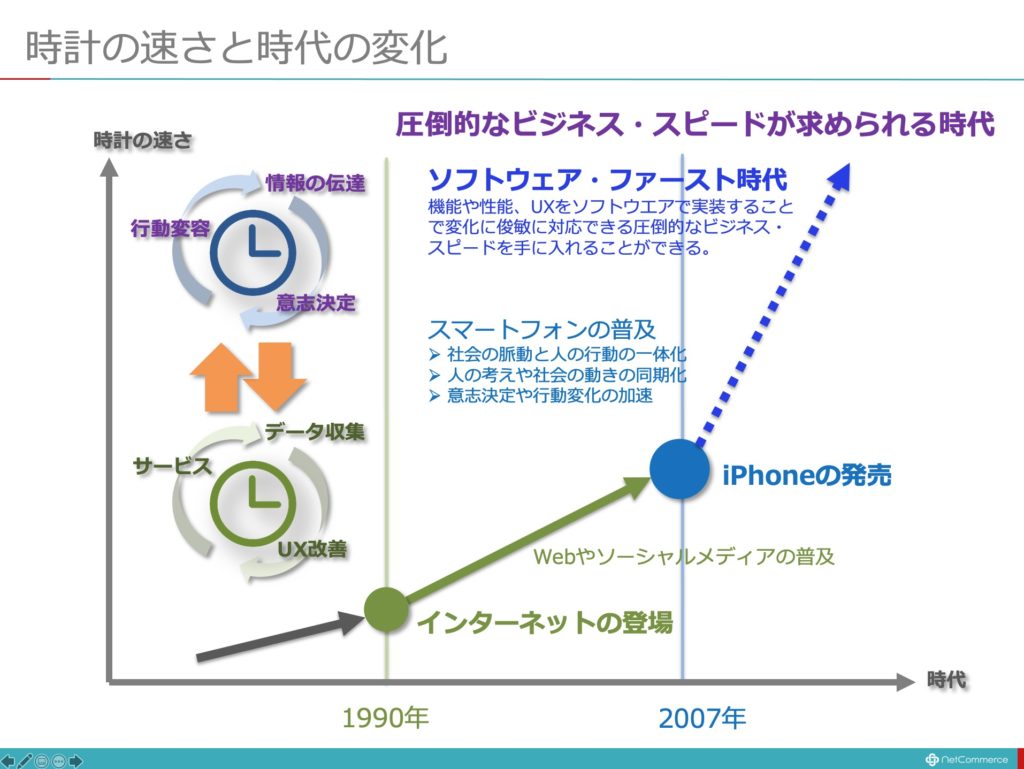

DXの前提が「ソフトウェア・ファースト」となるのは、私なりに表現すれば、「時計の回転速度が速くなった」からだ。

1990年代の初頭に登場したインターネットの登場によって、情報伝達のスピードは一気に加速した。その後のwebやソーシャルメディアの登場は、情報量を激増させ、また人の意見や社会の動きを直ちに知る機会を与え、意志決定や行動変容のスピードを速めた。その情報が真実であるかどうかはともかくとして、多様な情報に人々は簡単迅速にアクセスできるようになり、自分の志向や意見に近い他人の意見を知ることで、容易に安心感を得ることができるようになったことが、意志決定や行動変容のスピードを速めることになったのだろう。

この時計の回転をさらに加速したのが、2007年に登場したiPhone、すなわち、スマートフォンの登場だ。肌身離さず持ち歩く常時ネット接続のスマートフォンは、社会と人を1つの有機体に統合し、社会の脈動と人の行動を一体化させた。人の考えや社会の動きのリアルタイムな同期は、意志決定や行動の変化を加速した。

この状況にビジネスが対処するには、同じ時計でビジネスを動かすしか方法はない。つまり、顧客やビジネスの最前線の状況を高速にデータとして捉え、高速に顧客や現場がいま必要とする機能や性能を提供あるいは改善し、優れた体験価値(UX)とともに高速に現場にサービスとして提供できることが、ゴーイングコンサーン(継続企業の前提)となったのだ。

サービスとは、ECや情報提供といったWebやアプリという手段によるものばかりではない。モノもまたサービスを提供する手段だ。

私たちは、何らかの意図や目的を満たすために手段を必要とするが、それがWebで提供されることもあれば、自動車や家電製品を介して、提供されることもある。そして、私たちは、それぞれの手段を介して、機能や性能を体験価値として享受する。その価値体験、すなわちUXこそが、私たちの意図や目的を満たしてくれる。

時計が早くなるとは、私たちの求める意図や目的が、高速で変わり続けることを意味する。この変化に対応し続けなければ、ユーザーは、あるいは顧客は離反する。だから、ものづくりにあっても価値の実現に必要な機能や性能、UXは、固定的なハードウェアに頼らず、柔軟なソフトウェアに頼るやり方が、ふさわしい。

つまり、作ったら変更できないハードウェアに機能や性能、UXを固定的に作り込むのではなく、ハードウェアをできるだけ汎用的かつ柔軟性の高い標準的な部品あるいはモジュールの組合せにして、ソフトウェアで機能や性能、UXを実装すればいい。そうすれば、ハードウェアの調達や製造が容易かつ低コストでできることに加え、新しい製品を高速に開発でき、販売した後にも、ネットを介して頻繁に機能や性能を改善できる。加えて、属人性を廃してどこででも作ることができ、複雑性を低減することで、開発や生産、保守のコストを下げることができる。

この考え方を推し進めれば、モノを販売して収益を得るビジネスではなく、モノをサービスとして提供するビジネスになる。日産とDeNAによるEasy Ride、トヨタとソフトバンクによるMonet/e-Paletteなどは、そんな変化への対応である。

アジャイル開発やDevOps、クラウド、コンテナやサーバーレスが注目され、広く社会に受け入れられるのは、このような必然があるからだ。つまり、ますます速さを増す時計に対処するには、その速さにふさわしい、ソフトウエアを実現する考え方や手段が必要となるからだ。

ウォーターフォール開発とアジャイル開発では、どちらが開発生産性は高いとか、品質やコストは、どちらが優れているかという議論そのものが、あきらかに時代の趨勢からずれている。

時計が早くなったビジネス環境にどう対処すればいいのかという試行錯誤が、ITのいまの常識を生みだしている。テクノロジーそれ自身が勝手に発展し、普及するわけではない。世の中が、必要とするからこそである。その道理を置き去りに、技術の優劣を議論することは、なんとも馬鹿げている。

DXとはかけ離れたところでDXを叫ぶ残念

クリステンセンは、かつて、名著「イノベーションのジレンマ」の中で、次のように述べている。

大企業にとって、新興の事業や技術は、小さく魅力なく映るだけでなく、カニバリズムによって既存の事業を破壊する可能性がある。また、既存の商品が優れた特色を持つがゆえに、その特色を改良することのみに目を奪われ、顧客の別の需要に目が届かない。そのため、大企業は、新興市場への参入が遅れる傾向にある。その結果、既存の商品より劣るが新たな特色を持つ商品を売り出し始めた新興企業に、大きく後れを取ってしまうのである。

大手SI事業者もまた、そんなイノベーションのジレンマに陥っているように見える。つまり、既存を洗練させることで、なんとか生き延びようと必死だからだ。

ある大手SI事業者が、長年付き合いのあった大手顧客の基幹システム再構築案件を失注し、中小ベンチャーに持って行かれたとの話しを聞いた。似たようなケースは他でも聞いている。まさに「イノベーションのジレンマ」に陥っている証拠であろう。

古き良き時代の時計のままに、ビジネスモデルも、お客様との関係も、システムの開発や運用も変えようとしない。それを修正することで、対処しようとする。新しいいまの時計を前提としたベンチャーに置き換えられてしまうのは、そんな企業の文化や風土が根付いているからだろう。

DXとは、そんな企業の文化や風土を変えることにある。そうなれば、デジタルは前提であり、そのための手段として、「ソフトウエア・ファースト」は、避けられない。アジャイル開発やDevOps、クラウド、コンテナやサーバーレスが、これほどまでに注目されるのは、まさにいまの時代の時計に合わせようとする、人々の知恵である。

このように考えれば、DXは「うさんくさい」どころか、ゴーイング・コンサーンであろう。そんな根本の変化を見ようともせず、古き良き時代の形式を重んじて、VPNやVDI、Zip暗号化を正当化し、オンライン会議サービスやファイル共有サービスの価値を貶めている。そんな企業にDXを云々する資格はない。

Digital Transformation をDTではなくDXと表記する理由を理解すれば、その意味も見えてくる。本来、Transformationには上下を入れ替えるや、ものごとひっくり返すという意味がある。そのイメージを”X”で表現しているわけだ。つまり、”X”には、既存のビジネス・プロセスやビジネス・モデルの「破壊・変革・創造」の意味がある。つまり、DXとは、大幅な現場への権限委譲が可能な自立した組織、そして「ソフトウエア・ファースト」を実現する思想とスキル、それを支える組織や体制を前提に成り立っているというわけだ。

デジタルの価値を毀損する似非DXをDXと信じ「うさんくさい」と感じるとすれば、DXの本質を見誤っている証拠かも知れない。別に、DXなどという言葉を使う必要はない。いまの時代の時計に合わせることができれば、それでいい。それをどう表現するかは、どうでもいいことだ。DXを「うさんくさい」と感じるのなら、別の言葉を使えばいい。

大切なことは、DXという言葉ではなく、その本質だ。それを考察することなく言葉だけをばらまき、その言葉に振り回され、勝手に一喜一憂して「うさんくさい」と感じているだけではないのか。そんなことは、そろそろ辞めてはどうだろう。