変化に俊敏に対応できる企業文化や体質への変革

私はデジタル・トランスフォーメーションをこのように定義しています。

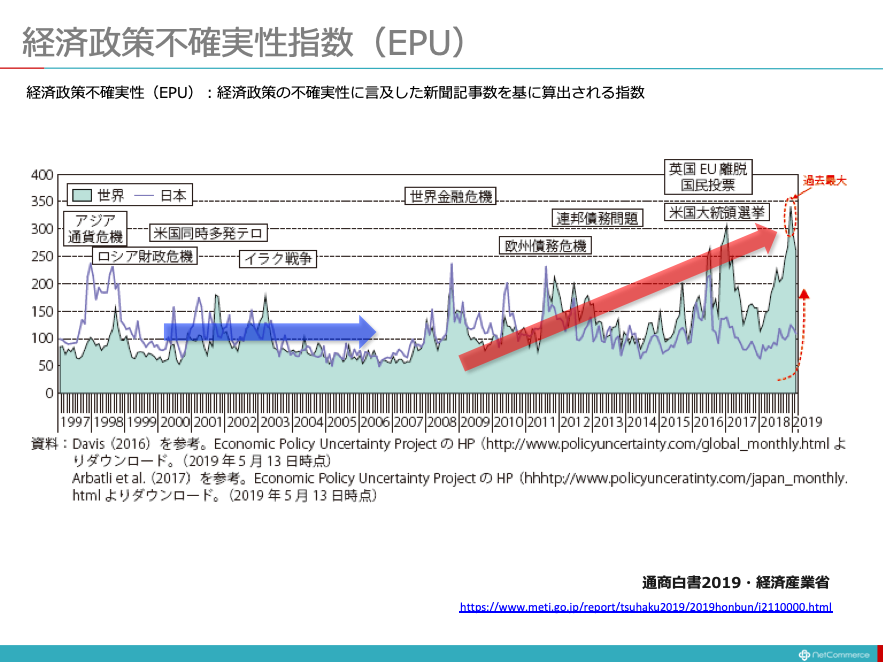

このチャートは、「経済政策不確実性指数(EPU)」と呼ばれ、経済政策の不確実性に言及した新聞記事数を基に算出される指数です。これを見ると、2008年以降、EPUが大きく上振れしていることがわかります。このような社会環境の変化はビジネス環境の不確実性を増大させることにつながり、長期計画に基づいて事業をすすめてゆくことを難しくしています。

ビジネス・チャンスは長居することはなく、激しく変化する時代にあってチャンスを掴むにはタイミングを逃さないスピードが必要です。顧客ニーズもどんどん変わり、状況に応じ変化する顧客やニーズへの対応スピードが企業の価値を左右します。競合もまた入れ代わり立ち代わりやって来ます。決断と行動が遅れると致命的な結果を招きかねません。

つまり、圧倒的なビジネス・スピードを手に入れ、ビジネス環境の変化に俊敏に対応できなければ、事業を継続することは難しい時代を迎えているのです。

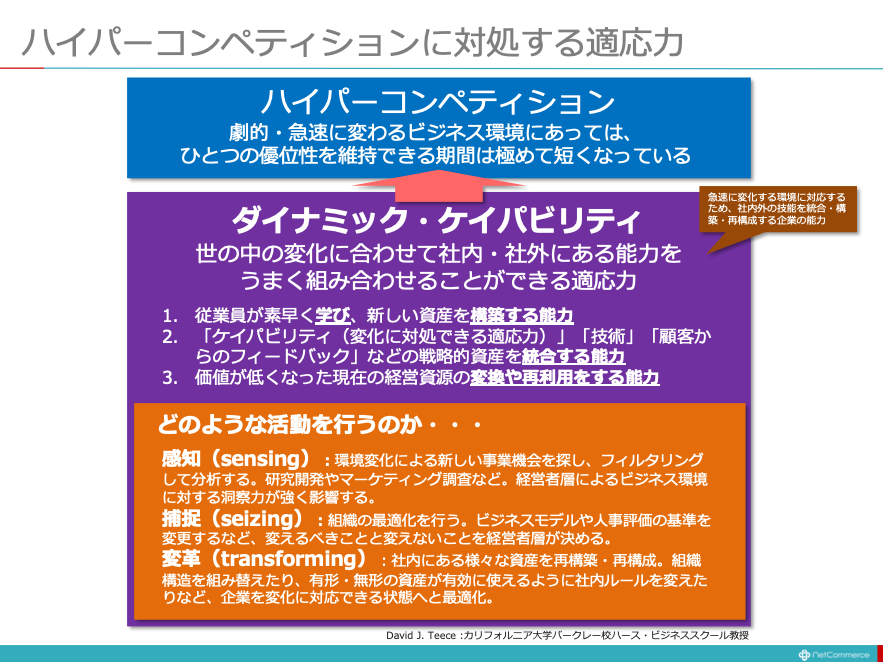

コロンビア大学のリタ・マグレィスは自著「競争の終焉」の中で、このような状況を「ハイパー・コンペティション」と表現し、市場の変化に合わせて戦略を動かし続けなければ事業を継続することも生き残ることも難しいと指摘しています。

この状況に対処するには、世の中の変化に合わせて社内・社外にある能力をうまく組み合わせることができる適応力が必要であり、このような企業経営の特性をダイナミック・ケイパビリティとして提唱しているのがカリフォルニア大学のデビット・ティースです。

彼は論文の中で、市場や事業の変化をいち早く感知し、高速に組織を最適化し、直ちに経営資源の最適化を行って市場の変化に対応し、そしてそのフィードバックを直ちに施策に反映させると言ったアジャイル型の経営の必要性を説いています。

デジタル・トランスフォーメーションがいま声高に叫ばれる背景には、このような社会環境の変化があるのです。

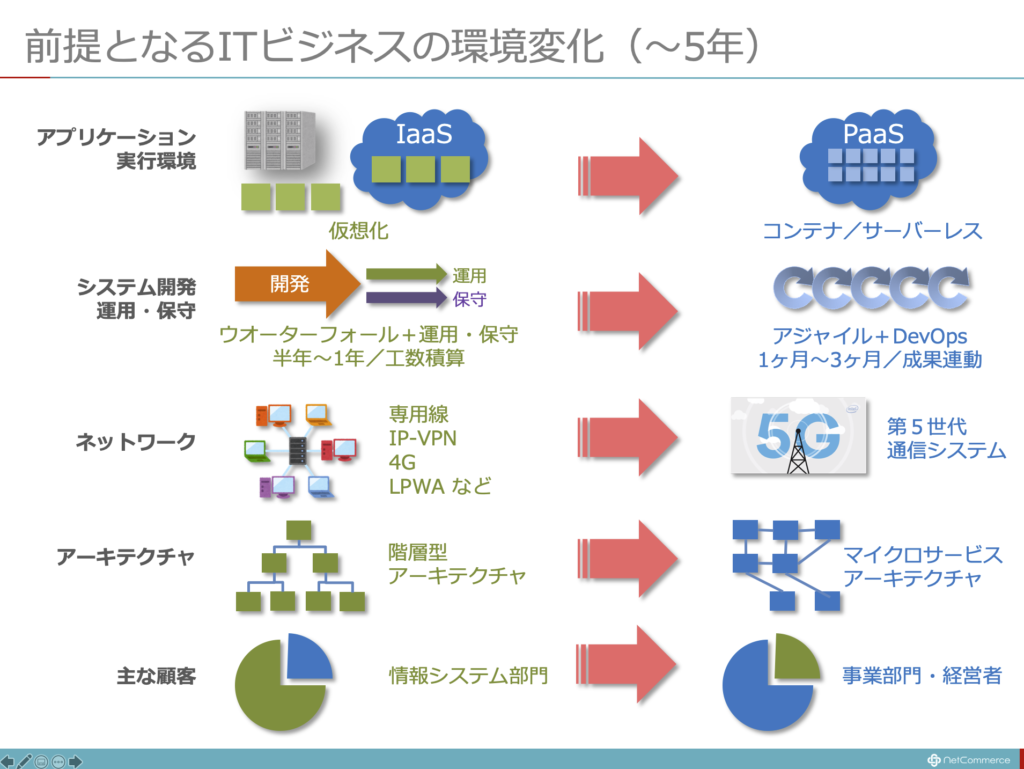

このチャートはこれから数年のうちにITテクノロジー環境がどう変化するかを整理したものです。これを見て、じゃあコンテナだ、アジャイルだ、マイクロサービスだと考えるのではなく、なぜそうなるかということを考えることが大切です。

テクノロジーに対応するのではなく、その背後にある理由を知り、その手段としてのテクノロジーに取り組まなければ、お客様の経営課題に対処することなどできません。

つまり、お客様である企業がハイパー・コンペティションの状況に置かれ、それに対処するためにはダイナミック・ケイパビリティを備えなければならなりません。そのためには、ITは不可避な存在となります。そんなこれからのITに求められる特性は、圧倒的なスピードと変化に俊敏に対応できるアジリティ、そして予測できない規模の変化に対応できるスケーラビリティです。それを支えるテクノロジーとして、このようなキーワードが必要とされているのです。

また、ITは事業の競争力の源泉となることから、このようなテクノロジーを主導するのは事業部門となるでしょう。情報システム部門は事業部門と融合し、ビジネスの成果と緊密に連動する組織へと生まれ変わることが求められるようになるはずです。

当然、SIビジネスもこの変化に対処しなければ、ビジネスの機会を失うことになるわけですが、未だ旧態依然としたテクノロジーを土台にいまのビジネスを守ろうとする企業もあるのが現実です。

先週のブログでも述べたとおり、このような企業に共通する”現象”はつぎのようなことです。

- 優秀な若手の人材が会社を辞めてゆく

- 信頼を育んできたはずの長年の顧客が他の会社に乗り換える

- これまで同様の仕事はコンスタントに依頼されるが、新しいコトへの取り組みについては相談されない

ビジネス環境の置かれている本質を理解することを怠り、うわべだけのテクノロジーの適用にしか関心がない企業の残念な現状が、このような”現象”として「見える化」されてしまうのでしょう。

しかし、このうわべのテクノロジーさえも正しく見ていない企業もまた少なからずあるようです。例えば、コンテナはその典型と言えるかもしれません。

先に説明したことですが、あっという間にビジネス環境が変わってしまい、この変化にダイナミックに適用しなければ、もはや企業は事業を継続することが難しい状況です。この状況に対処するには、いままで以上にITの適用範囲を拡げ、これを高速に拡大、改善してゆくシステム基盤が必要不可欠となります。このような基盤として主流になりつつあるのが、クラウドの活用を前提としたクラウド・ネイティブ・アプリケーションの開発・実行・運用基盤です。コンテナはその中核をなす技術のひとつです。

クラウド・ネイティブを推進する業界団体であるCloud Native Computing Foundation(CNCF)は、クラウド・ネイティブ・コンピューティングを下記のように定義しています。

クラウド・ネイティブ・テクノロジにより、パブリッククラウド、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドのような環境で、拡張可能なアプリケーションの構築 および実行が可能となります。コンテナ、サービスメッシュ、マイクロサービス、イミュータブル インフラストラクチャ や 宣言型APIが、このアプローチの例です。これらの技術は、回復力があり、管理しやすく、観測可能で疎結合なシステムを可能にします。堅牢な自動化と組み合わせることで、エンジニアは頻繁に、そして予想通りに影響の少ない変更を最小限の労力で行うことができます。

これにより、アプリケーション開発者は、アプリケーションを動かす上で必要なライブラリなど依存関係をコンテナにまるごとパッケージすることで、実行時の環境依存から解放され、コンテナで作成された開発環境やテスト環境をすぐ入手、実行することができるので、アプリケーション開発に集中できるようになります。

一方、インフラ運用者は、動作が確認されているコンテナであれば、常に実行環境にそのまま同じ手順でデプロイでき、言語や技術、バージョン等によってデプロイ方法を変える必要はありません。また、コンテナはOSからはひとつのプロセスとして見えるため、統一された手法で一元管理ができます。さらに仮想マシンのようにハードウェア・エミュレーションに必要な仮想イメージやOSに関わる一切合切のデータがすべて含まれた巨大なデータを扱う必要がなく、軽量で高速に起動/停止できるようになります。

圧倒的なビジネス・スピードを達成するには、このような開発・実行環境が必要となります。

この仕組みを実現する上で中核をなす様々な機能をパッケージ化したのがRed Hat OpenShift Container Platform(以下OpenShift)です。これこそが巨額の資金を出してまでIBMがRed Hatを買収した理由でもあるわけです。つまり、OpenShiftを使うことで、インフラ環境に依存することなく、どこでもコンテナが稼働する環境が実現でき、管理も統合化され、オンプレミスであっても、パブリック・クラウドであっても、あるいはハイブリッド・クラウドやマルチ・クラウドであっても、それらのインフラを意識することなくシステムの開発や運用ができる仕組みを実現できます。

さらに、今後普及するであろうIoTにおけるデバイスやエッジ・サーバーにおける開発や実行環境もコンテナ化されてゆくでしょう。そうなれば、コンテナにかかわる主要なテクノロジーを握っていれば、先ほど指摘したスピード×アジリティ×スケーラビリティを実現したいというお客様のニーズに対応でき、ITビジネスの広範にわたってイニシアティブを確保できるわけです。IBMのRed Hat買収の意図は、ここにあったわけです。

Google、Microsoft、AWSなども積極的に同様のことに取り組んでおり、まさに世の中はコンテナに向かって突き進んでいると言っても過言ではありません。

しかし、未だSI事業者の方に話しを聞くと、コンテナそのものを知らない、あるいは仮想化の代替手段程度にしか理解していない人たちも少なからずいるのが現実です。これでは、先に述べたとおり優秀な人材は去り、長年のお客様から切られ、新しいことを相談されないのは、仕方がないことなのかも知れません。それでいて、ITだのテクノロジーを看板に掲げているわけですから、これではお客様をミスリードし、お客様の価値を毀損し、ひいてはITの戦略的活用が進まない我が国復活の足かせとなってしまいます。

AIやIoTといった「見える」テクノロジーには、何とかしなければと大騒ぎしているSI事業者もありますが、このような「見える」テクノロジーの前提でもあり、情報システムの根幹を支えるテクノロジーには関心を示すことなく十分な施策もできていないとすれば、事業戦略の本質を見誤ることになるでしょう。

「見える」テクノロジーはばかりに関心を払うのではなく、もっと本質的に事業の根幹を変えてしまうだろうことに関心を持つべきです。コンテナだけではなく、もっと本質的な変化が起きています。コンテナはそのひとつの事例に過ぎません。

自分たちの事業モデルを破壊するものは何か?

その上で、自分たちの未来はどうあるべきかを考え、未来に至るシナリオを描くべきです。

変化はあっという間です。世の中が変わってからでは手遅れであることは、言うまでもありません。

ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー/LiBRA

【11月度のコンテンツを更新しました】

・SI事業者・ITベンダーのための「デジタル・トランスフォーメーション・ビジネス・ガイド(PDF版)」を公開しました。

・最新・ITソリューション塾・第32期の講義資料と講義の動画(共に一部)を公開しました。

======

総集編

【改訂】総集編 2019年11月版・最新の資料を反映しました。

パッケージ編

【新規】SI事業者・ITベンダーのための「デジタル・トランスフォーメーション・ビジネス・ガイド(PDF版)」

ITソリューション塾(第32期に更新中)

【改訂】デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

【改訂】ソフトウェア化するITインフラ

【改訂】新しいビジネス基盤 IoT

【改訂】人に寄り添うITを実現するAI

動画セミナー・ITソリューション塾(第32期に更新中)

【改訂】デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

【改訂】ソフトウェア化するITインフラ

【改訂】新しいビジネス基盤 IoT

【改訂】人に寄り添うITを実現するAI

======

ビジネス戦略編

【新規】DXとは何か? p.3

【新規】OMO Online Merges Offline p.7

【改訂】コレ1枚でわかる最新ITトレンド p.12

【新規】何のためのDXなのか p.20

【新規】Data Virtuous Cycle : DXの基盤 p.24

【新規】デジタル・トランスフォーメーションのBefore/After p.38

【新規】Before DX / After DX におけるIT投資の考え方 p.40

【新規】何をすればいいのか? p.105

【新規】目利き力 p.165

【新規】DXとは何をすることか p.166

サービス&アプリケーション・先進技術編/IoT

【新規】CPSのサイクル p.19

【新規】IoTによってもたらされる5つの価値 p.21

サービス&アプリケーション・先進技術編/AI

【新規】「学習と推論の役割分担 p.81

【新規】Whyから始めよ p.118

【新規】人間と機械の役割分担 p.119

クラウド・コンピューティング編

【新規】銀行勘定系 クラウド化拡大 p.30

【改訂】米国政府の動き p.32

【新規】メガクラウド・ベンダーの内製化支援プログラム p.33

【新規】クラウド・ネイティブとは p.130

【新規】システムの役割とこれからのトレンド p.131

開発と運用編

【新規】改善の原則:ECRS p.5

【新規】システム構築事例 :オンライン・サービス事業者 p.7

【改訂】ワークロードとライフ・タイム p.8

【新規】ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違い p.9

テクノロジー・トピックス編

【新規】Apple A13 Bionic p.21

【新規】ARMのAI向けIPコア p.33

【新規】GPUの内部はマッシブ・パラレル型 p.62

下記につきましては、変更はありません。

・ITインフラとプラットフォーム編

・サービス&アプリケーション・基本編

・ITの歴史と最新のトレンド編

redhat open shift の世界に今月殴り込みをかけたのがvmwareですね。

Vmwareの場合、既存IT基盤でKubernetesをネイティブ稼働させるだけでなく、

各パブリッククラウド内に自社基盤を配置して何処でも動く環境を整え、

更に、Telcoつまり今後の5Gのエッジクラウドまでがターゲットに入っています。

また、Vmwareの親会社DELLテクノロジーズも5G基盤とエッジクラウドのハードウェアを狙っている事から、Telcoの世界で大規模なプレーヤー入れ替えが起きるかもしれません。

Telcoの規模感では開発よりも実行制御やUPDATEを含む運用の方にサポート(自動化・自律化)が要るという考え方は当然のことなのですが全体のまとまりが良く納得感がありました。

(基調講演でパットゲルシンガーがこの話題に入ってから、かなりの聴衆が脱落した感がありました。)

同じような巨大な流れが電力自由化の際のスマートグリッドのインテリジェント電力計と

その通信方式WI-SUNにあったのですが、WI-SUNの用途拡大がなかなか行われず、

結局HEMS/BEMS接続で終わっています。(コンテナより微妙に前だったからでしょうか)

最先端の動向を探るべく、暫くVmwareの動向を追いかけておきたいと思います。